第八回江戸名所巡りは、11月13日(火)、15日(木)、17日(土)の三日間共にお天気に恵まれた中で歩く事ができました。先月の三ノ輪駅と同じですが、集合場所は明治通リ改札で10時にスタートしました。

台東区根岸を5,6分進むと天台宗薬王寺に着きました、片膝を立てた如意輪観音の石仏の前を通り、奥の背面地蔵尊を拝見しました。前立の新しいお地蔵さまの後ろに大きく色黒のお地蔵様がたっていらっしゃいました。

台東区根岸を5,6分進むと天台宗薬王寺に着きました、片膝を立てた如意輪観音の石仏の前を通り、奥の背面地蔵尊を拝見しました。前立の新しいお地蔵さまの後ろに大きく色黒のお地蔵様がたっていらっしゃいました。

明和年間日光街道に面して立っていましたが道筋が変わりましたので地蔵を反転させ向きを変えたとの事です。ところが地蔵は住職の夢に出てきて、古くからの向きが良いと告げたのでした。住職は、急ぎ石工を呼びその夜の内に元の西向きに戻したという事です。

又、5・6分で投込み寺と呼ばれている浄土宗浄閑寺に入りました。

門の左手には小夜衣供養地蔵があり、罪を着せられた小夜衣の霊を鎮めたとされています。小さな豕塚もあります。火伏の豕とされています。

門の左手には小夜衣供養地蔵があり、罪を着せられた小夜衣の霊を鎮めたとされています。小さな豕塚もあります。火伏の豕とされています。

首洗い井戸という恐ろしい名の井戸の傍には、石蕗の花が満開でした。父の仇の平井権八を討とうとして、返り討ちに合った兄の首を洗っているところに権八が来て弟まで討たれてしまったという悲しい話がある井戸です。

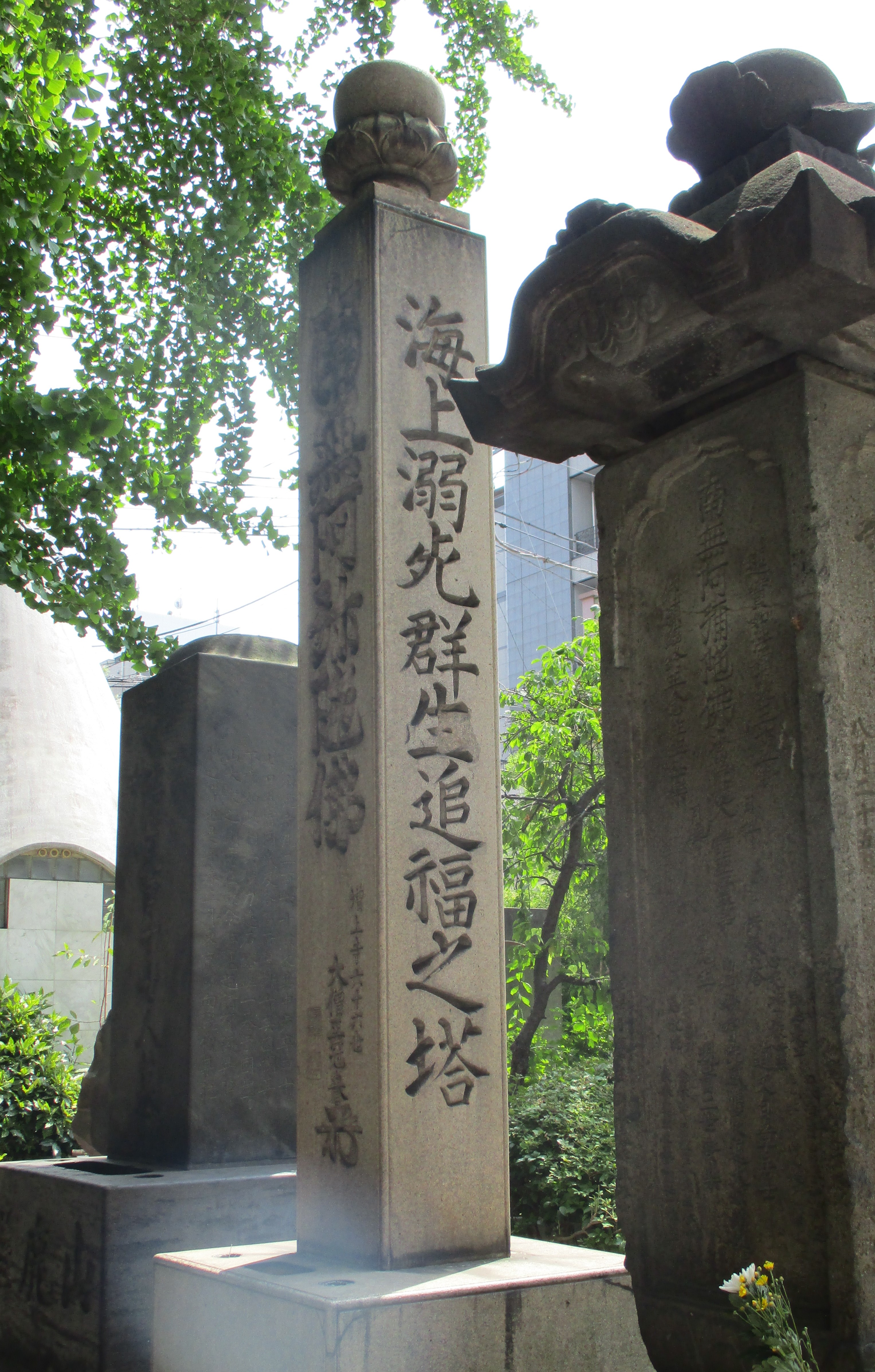

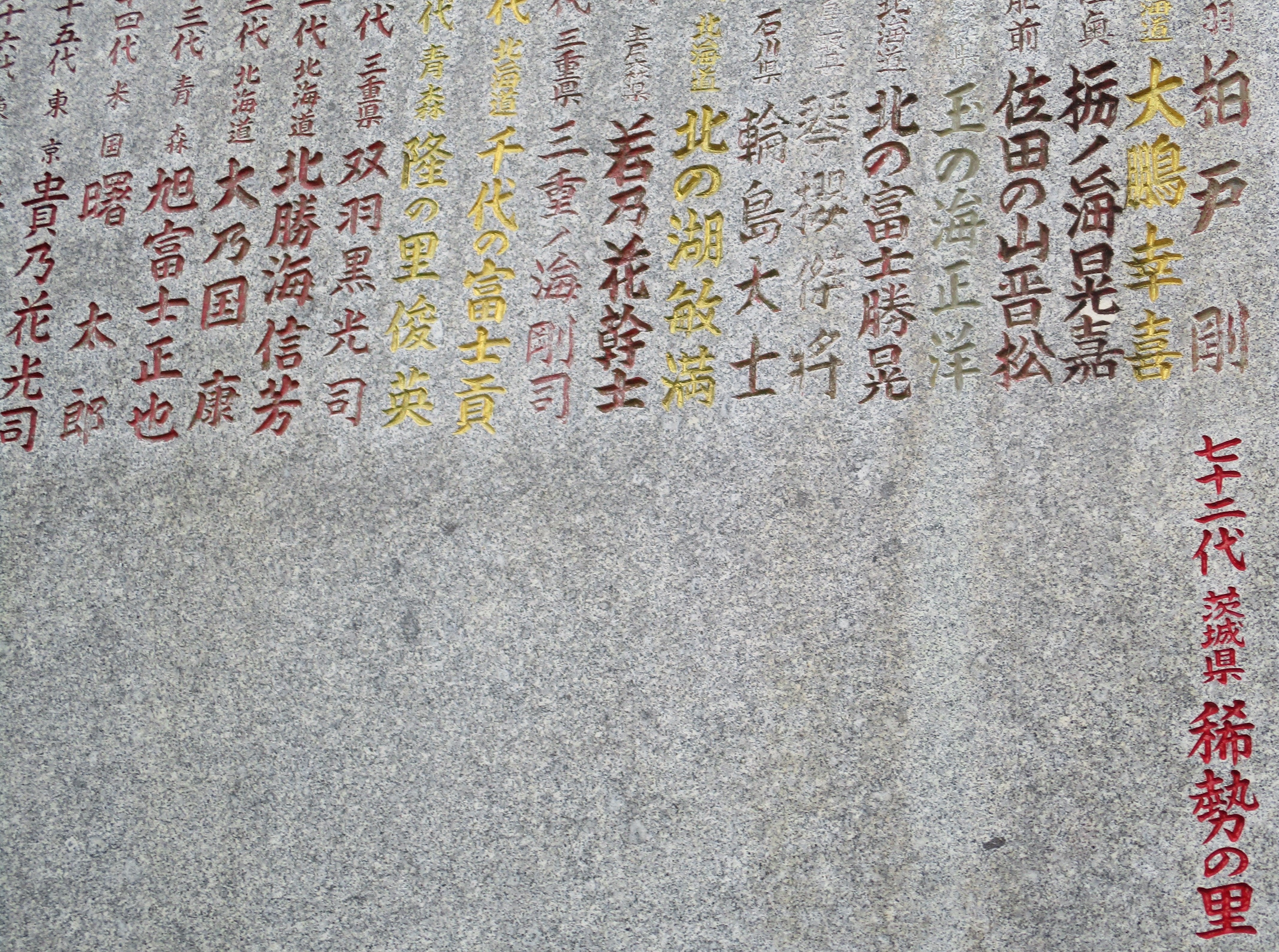

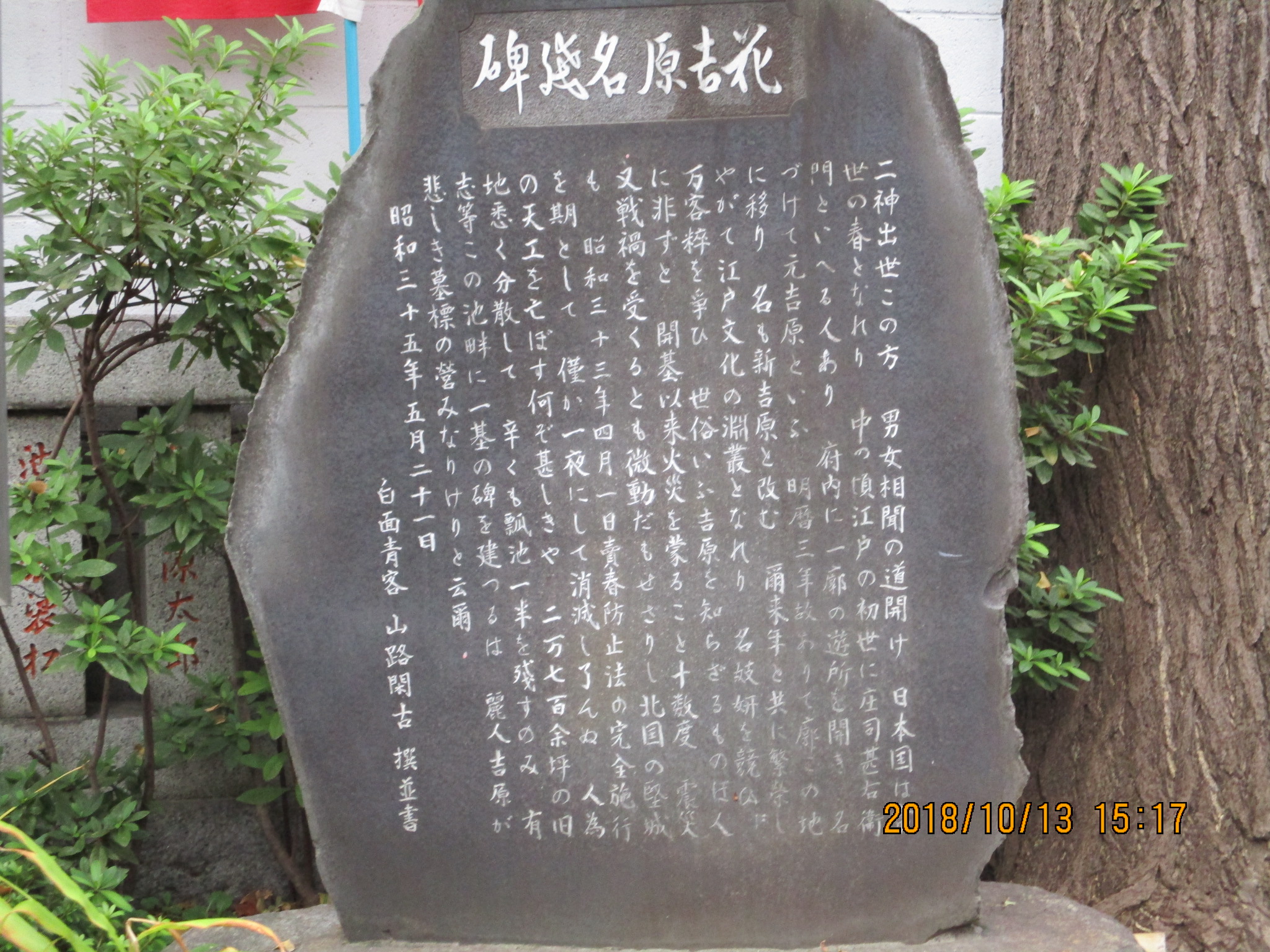

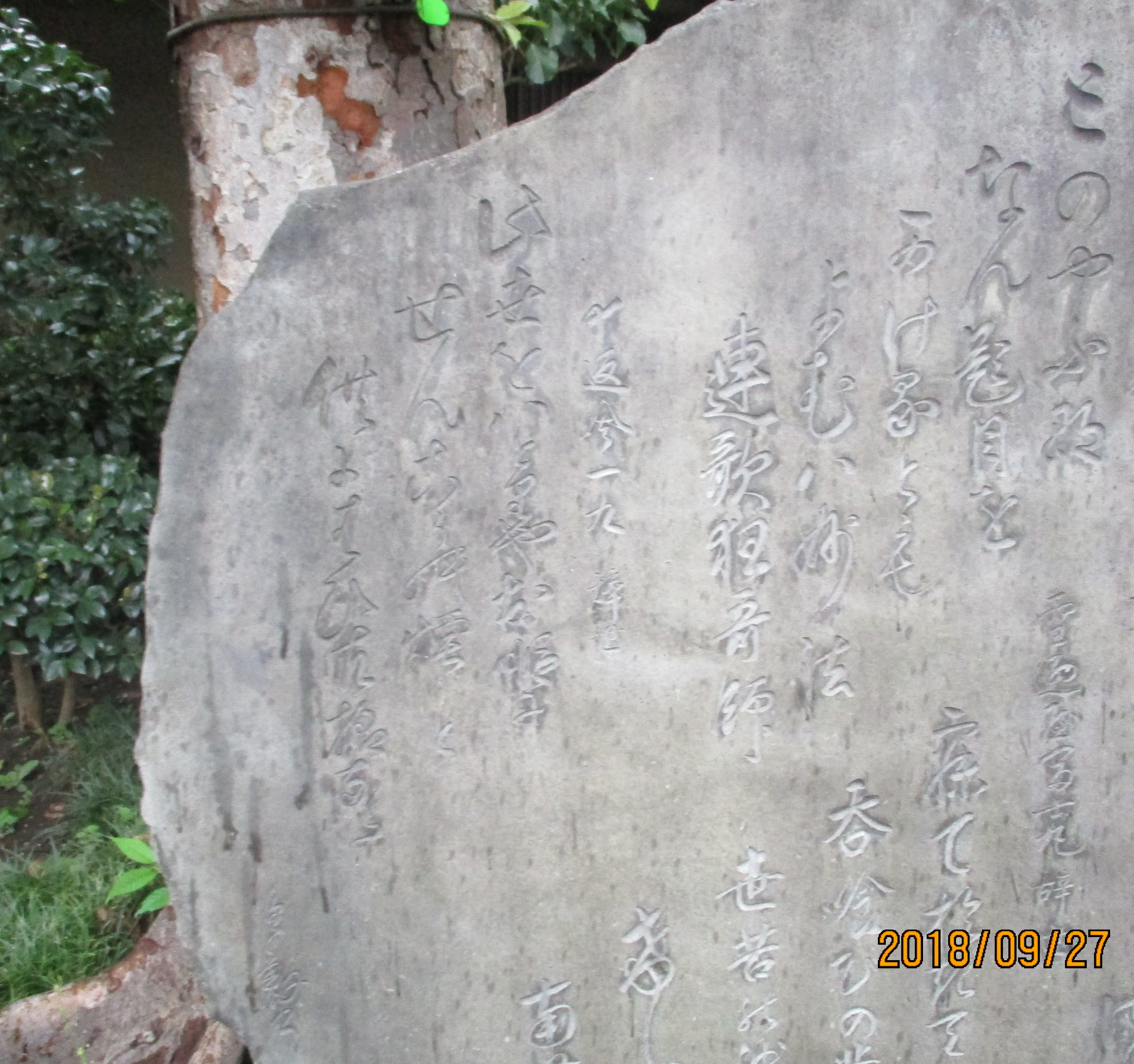

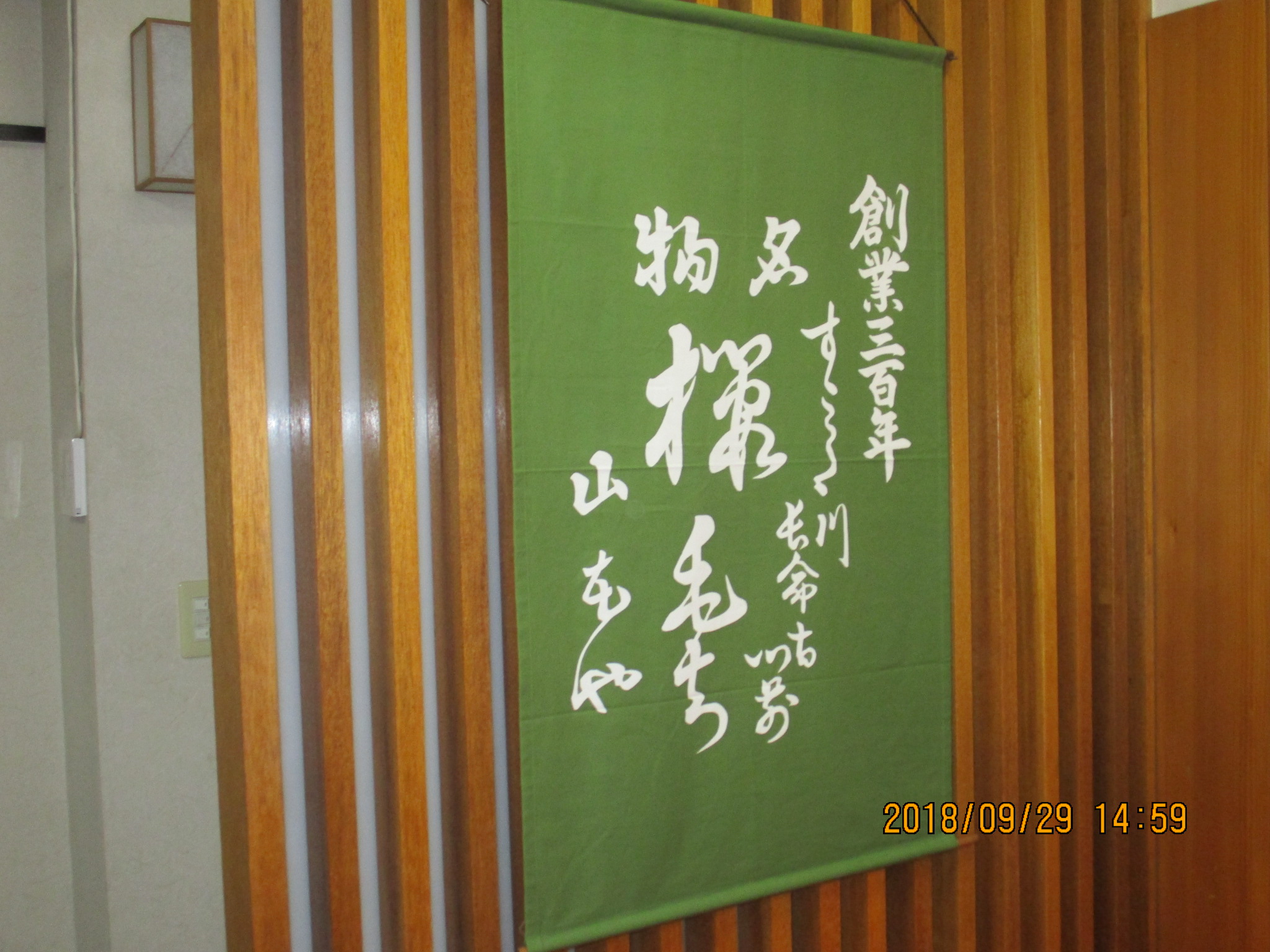

そしてこの寺は、安政の大地震の際に多くの遊女が葬られたとの事です。菊の供花が美し過ぎて余計に、悲しみが増してきます。生まれては苦海死しては浄閑寺と川柳で詠まれ、新吉原総霊塔に名前が刻まれ脇からは骨壺が見えていました

そしてこの寺は、安政の大地震の際に多くの遊女が葬られたとの事です。菊の供花が美し過ぎて余計に、悲しみが増してきます。生まれては苦海死しては浄閑寺と川柳で詠まれ、新吉原総霊塔に名前が刻まれ脇からは骨壺が見えていました

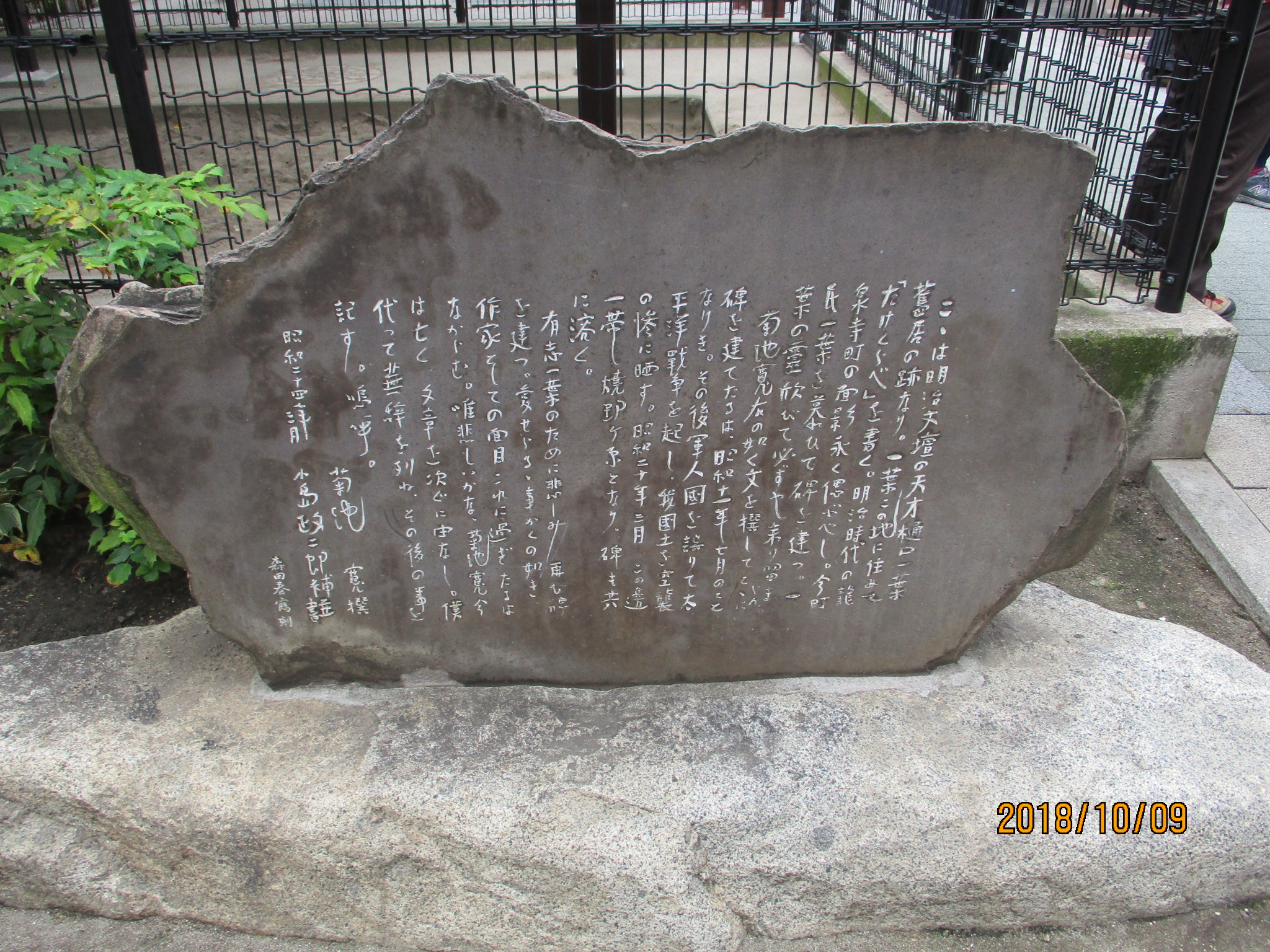

永井荷風の「震災」の一部が刻まれている荷風碑の向こうにひまわり地蔵がありました。山谷老友会が山谷の日雇い労務者の孤独を慰める為に昭和57年に建立したとの事です。ひまわりを胸にかざしている優しそうなお地蔵の表情が印象的でした。

もう一度遊女たちの塔を見ると髪飾りがいくつも供えられてありました。

もう一度遊女たちの塔を見ると髪飾りがいくつも供えられてありました。

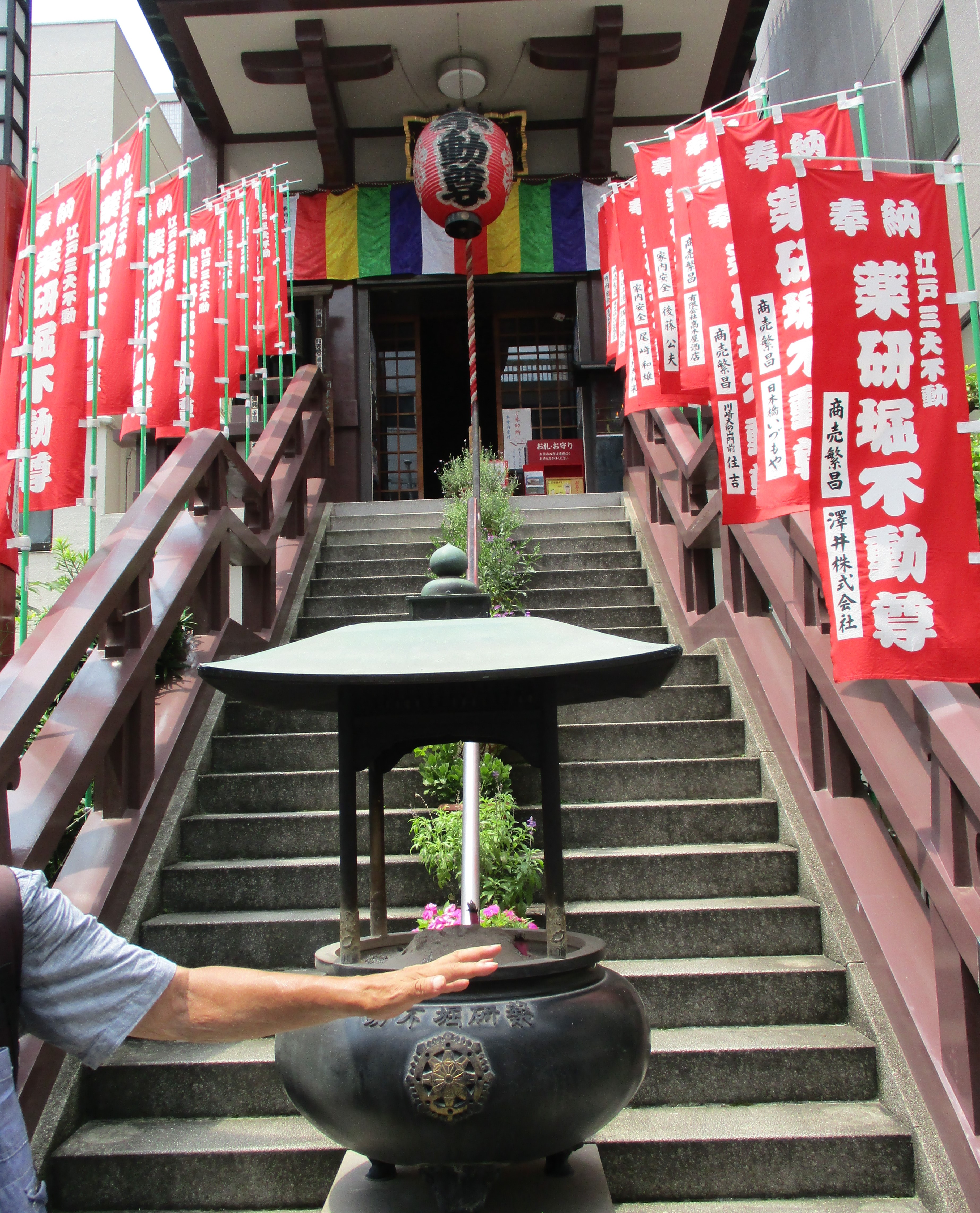

目黄不動尊の永久寺には2分で着きました。火曜日は門は締まっていましたが土曜日は中に入れました。慈覚大師作と伝えられる目黄不動があり、江戸五色不動の一つです。お堂の中を拝見しましたが目が黄色には見えませんでした。

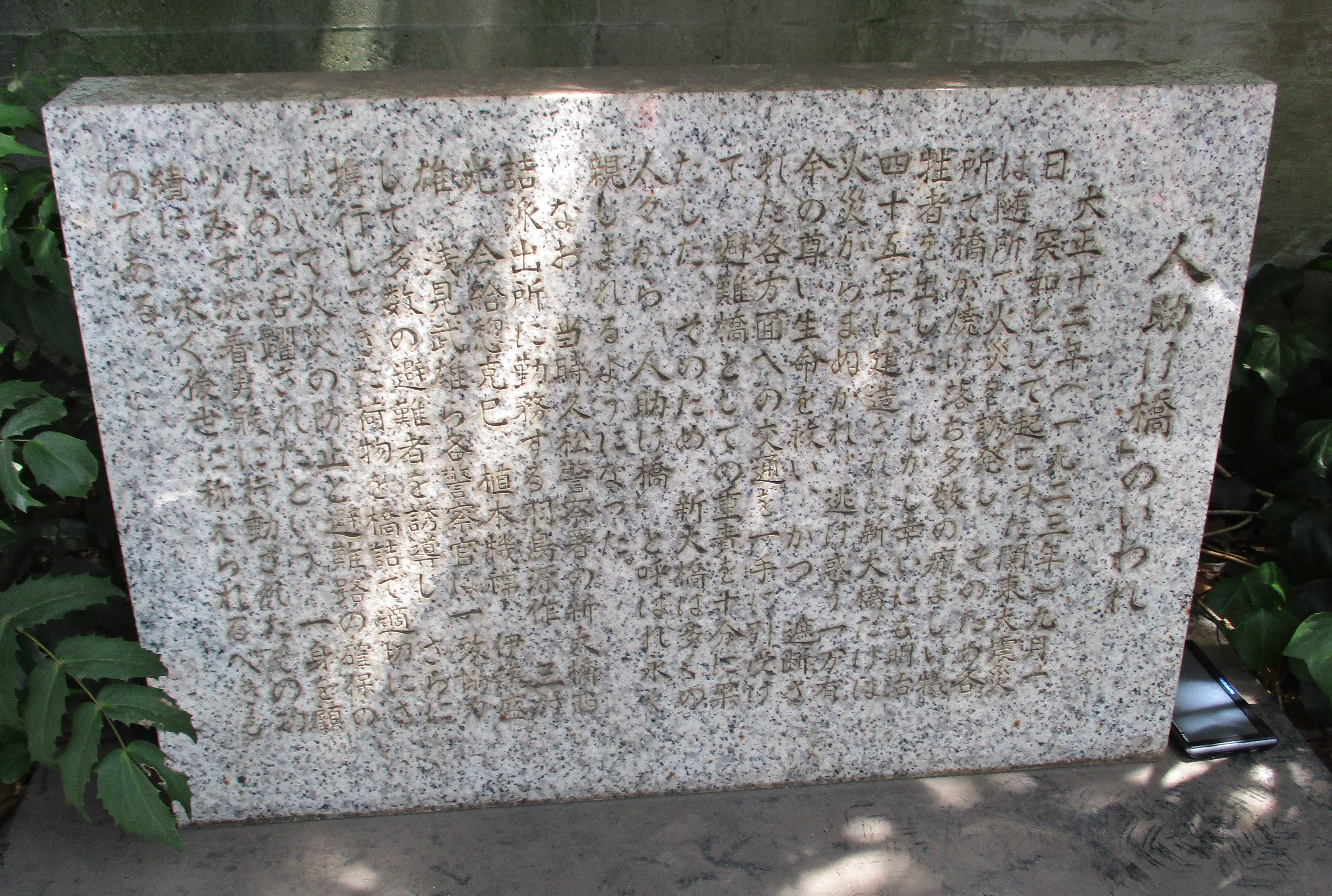

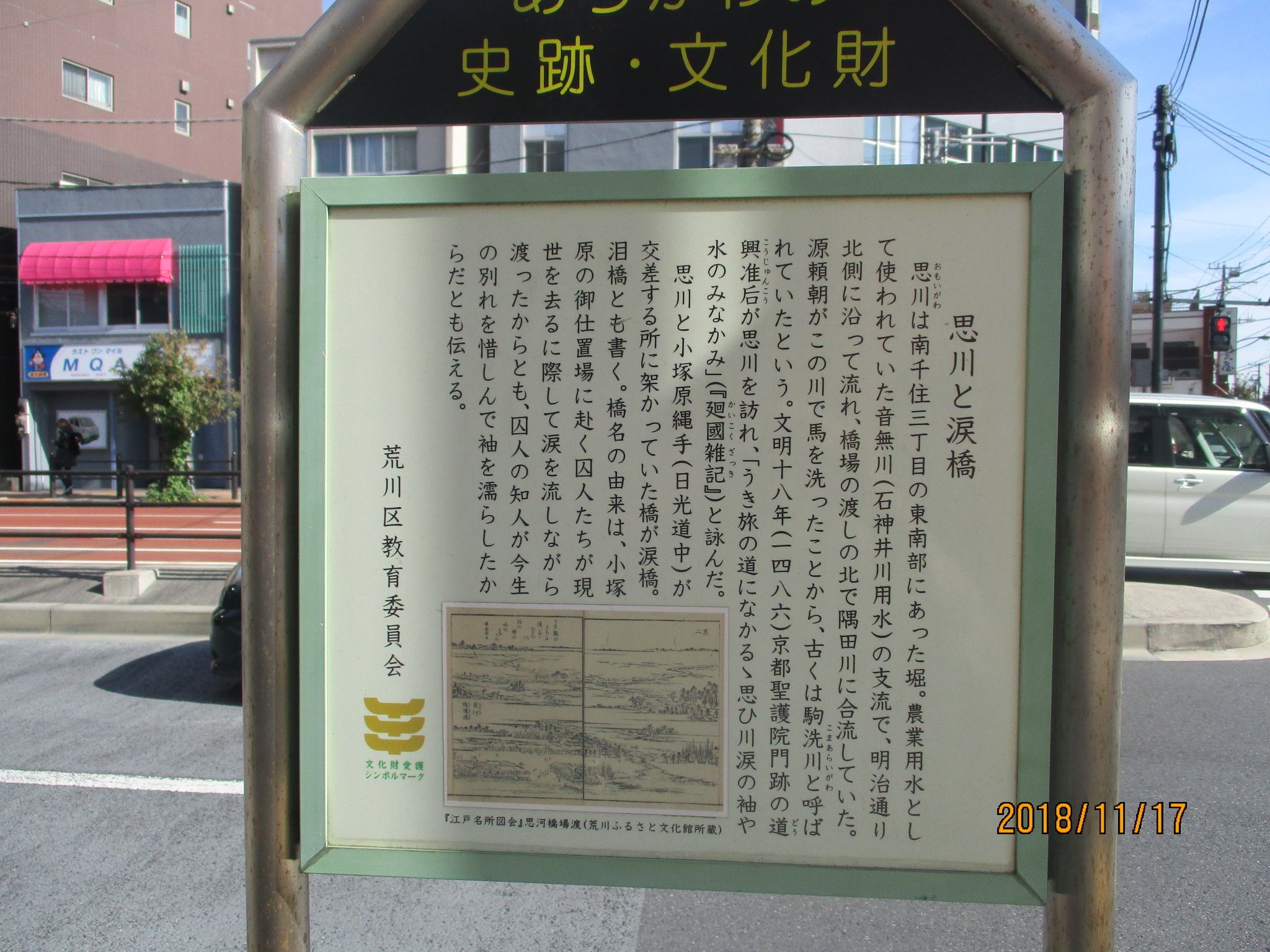

すぐに泪橋の交差点がありました。現在、橋はありませんが小塚原刑場で処刑される囚人たちが涙を流しながら橋を渡った、あるいは知人たちが別れを惜しんだという泪橋があった所です。

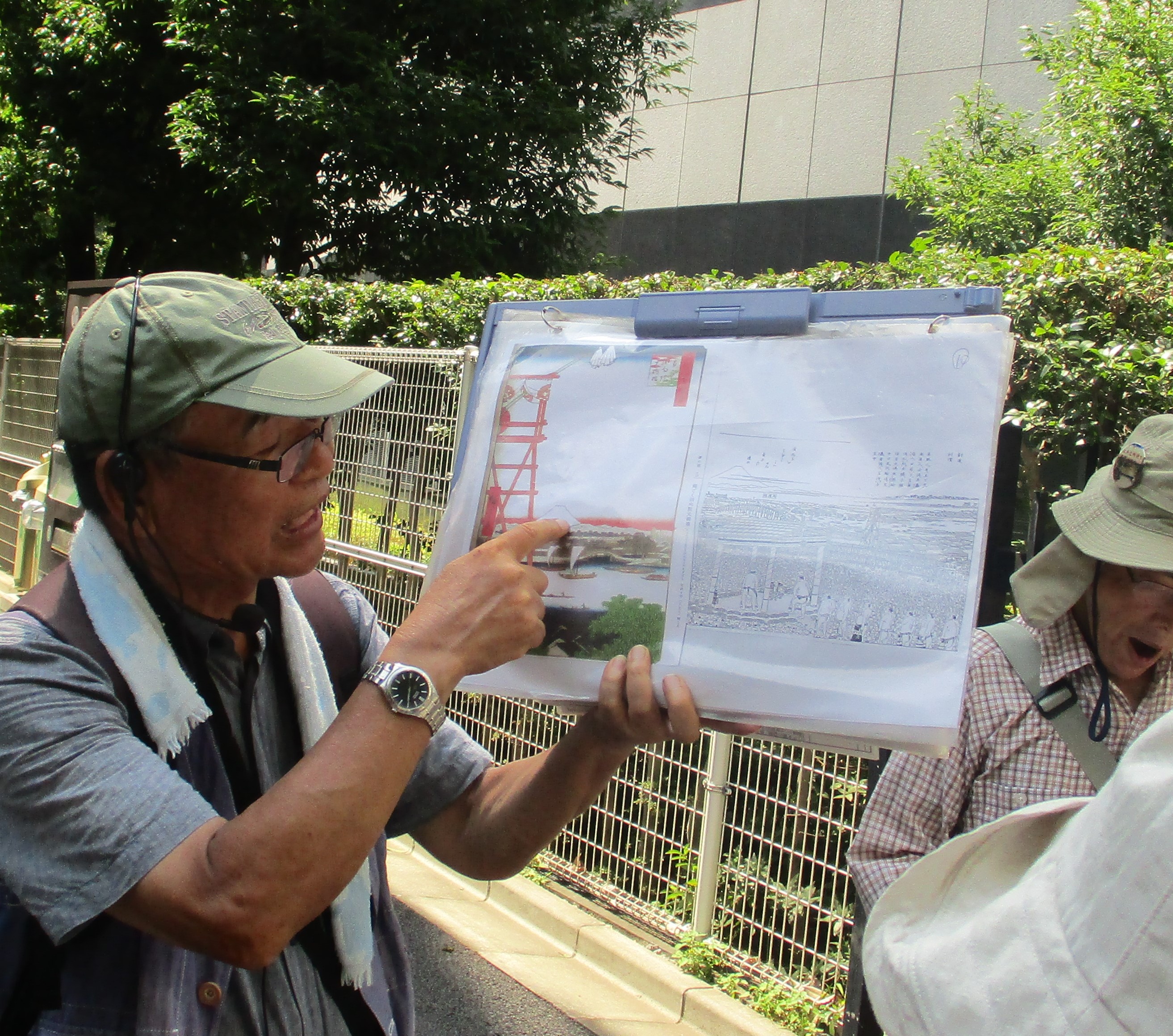

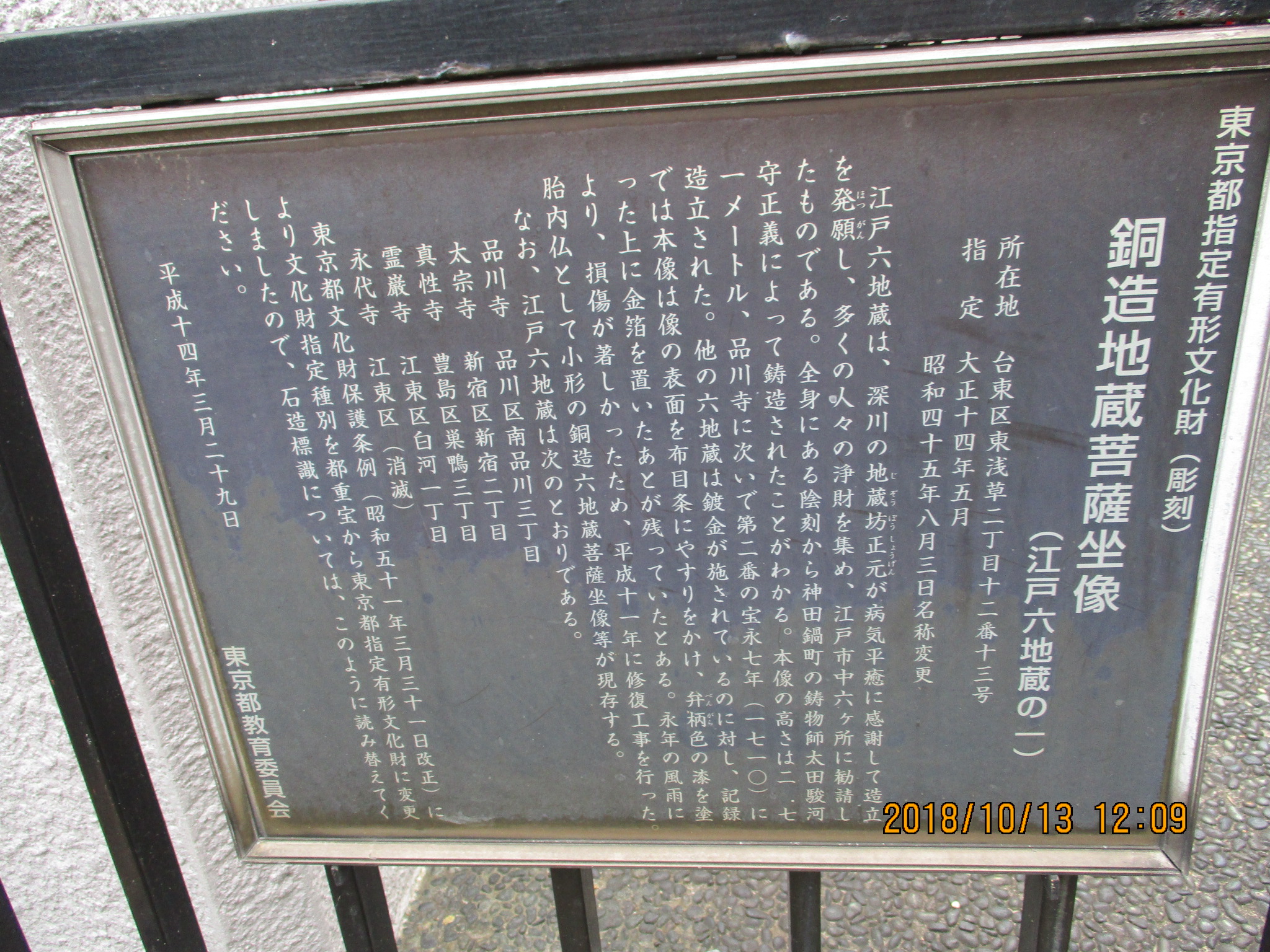

10分位北上し、その小塚原刑場跡(延命寺)に着きました。江戸時代の刑場で明治初年に廃止されるまで約20万人が刑を受けました。資料にも外国人が写した写真があり、我々は恐ろしい光景を写真で見てしまったのです。これらの刑死者の菩提を弔う為に寛保元年(1741)に造立されたのが、こちらの大きな延命地蔵尊(首切り地蔵)です。脇にはお題目石と馬頭観音がありました。

10分位北上し、その小塚原刑場跡(延命寺)に着きました。江戸時代の刑場で明治初年に廃止されるまで約20万人が刑を受けました。資料にも外国人が写した写真があり、我々は恐ろしい光景を写真で見てしまったのです。これらの刑死者の菩提を弔う為に寛保元年(1741)に造立されたのが、こちらの大きな延命地蔵尊(首切り地蔵)です。脇にはお題目石と馬頭観音がありました。

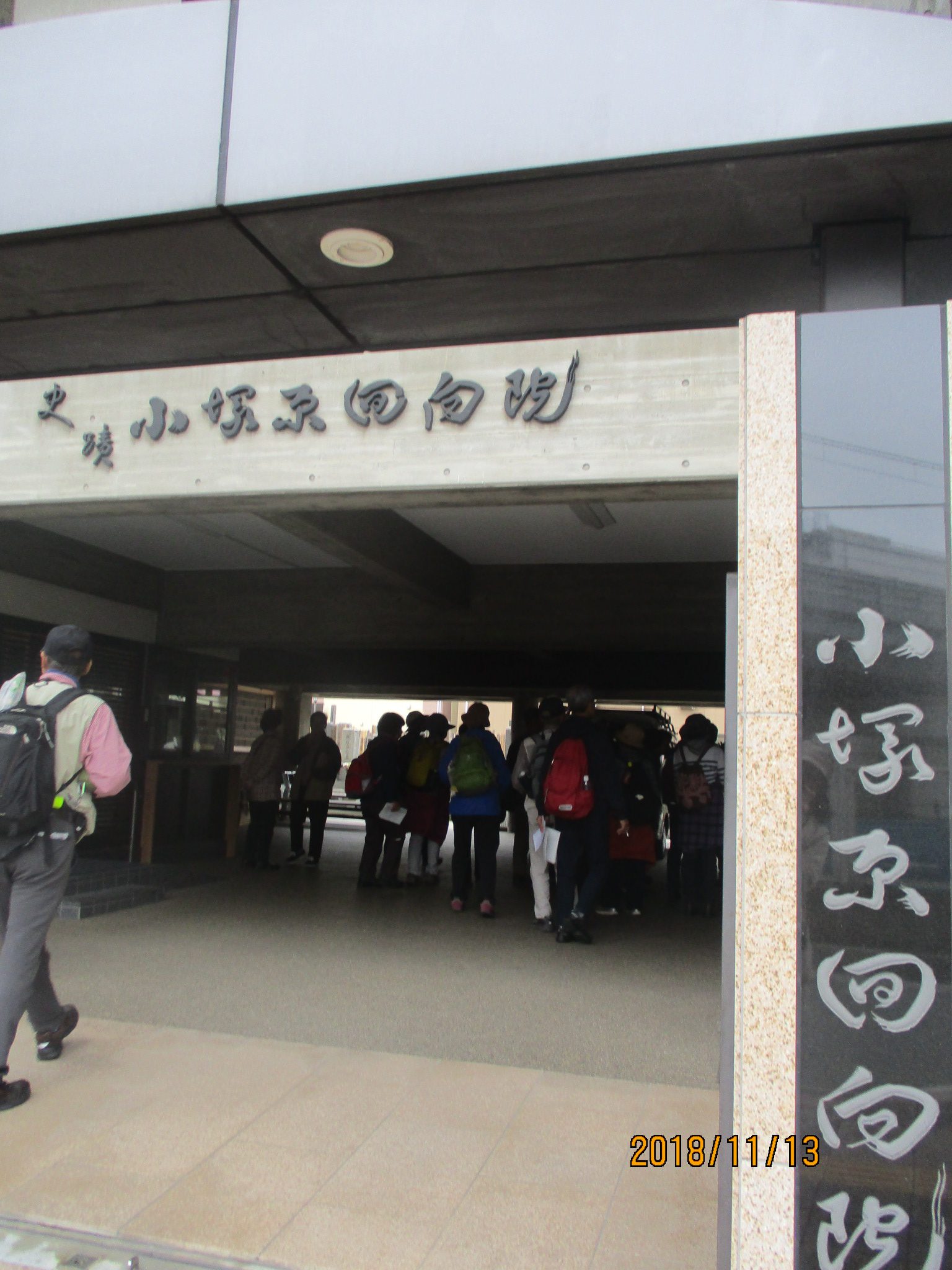

すぐ傍の小塚原回向院は明暦の大火での焼死者や無縁者の霊を弔う為に造られた本所回向院が手狭になり、ここ小塚原に別院が設けられたとの事です。まず最初に吉展地蔵尊がありました。これは村越家の菩提寺だからという事です、

入ってすぐの処に杉田玄白らが刑死者の腑分けを行った記念碑として、昭和34年に再建されたものがありました。

入ってすぐの処に杉田玄白らが刑死者の腑分けを行った記念碑として、昭和34年に再建されたものがありました。

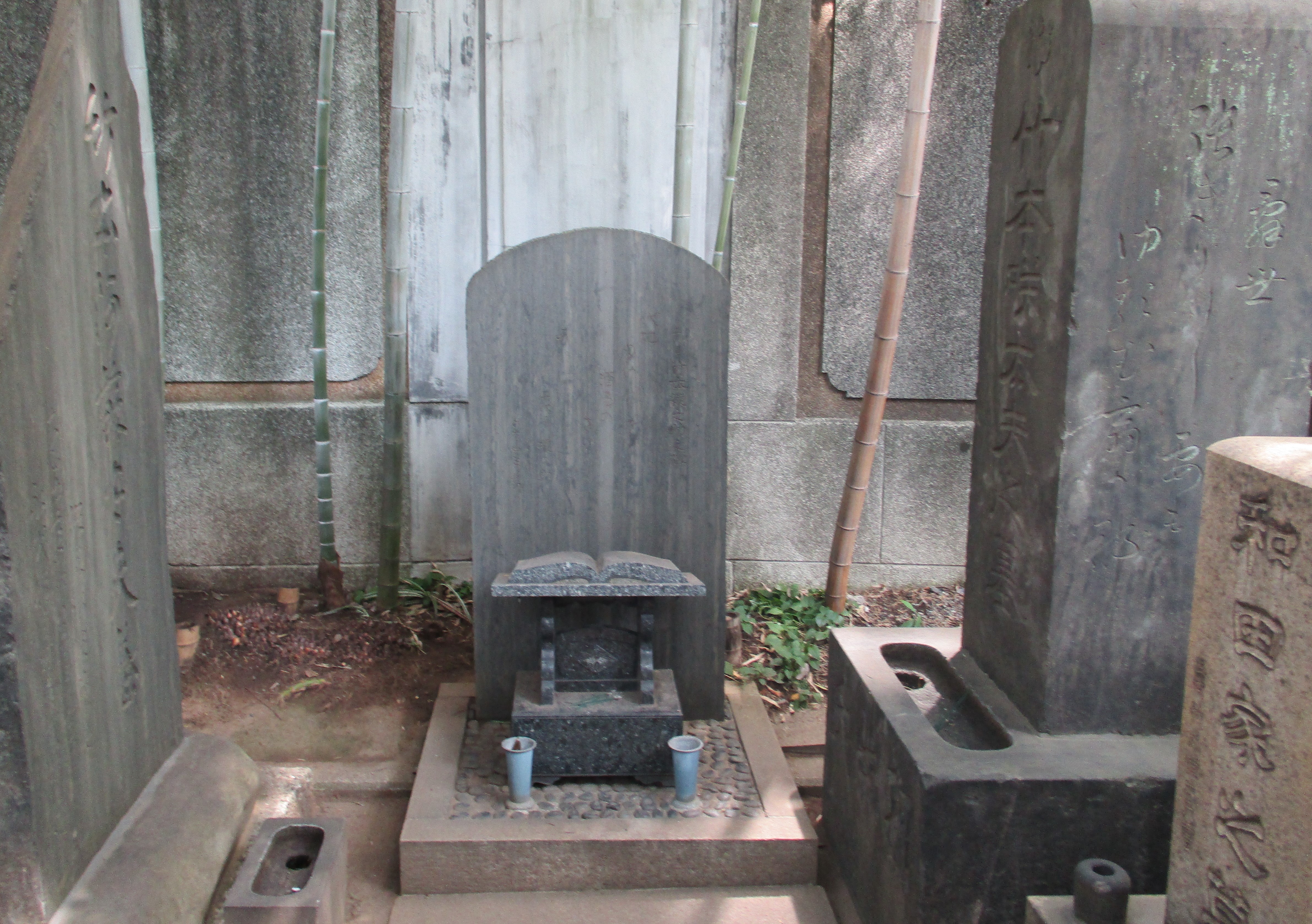

腕の喜三郎墓、高橋お伝墓、ねずみ小僧墓、片岡直治郎墓がずらりと並んでいました。正面奥の屋根の中にあるお墓は一橋慶喜擁立を計った橋本左内の墓です。井伊直弼の安政の大獄で処刑されました。今年の大河ドラマで西郷どんの青白い小顔の風間俊介が浮かんできました。土曜日には一般の女性がお詣りに来ていました。

腕の喜三郎墓、高橋お伝墓、ねずみ小僧墓、片岡直治郎墓がずらりと並んでいました。正面奥の屋根の中にあるお墓は一橋慶喜擁立を計った橋本左内の墓です。井伊直弼の安政の大獄で処刑されました。今年の大河ドラマで西郷どんの青白い小顔の風間俊介が浮かんできました。土曜日には一般の女性がお詣りに来ていました。

その左奥には吉田松陰の「松陰二十一回猛士墓」はあり、こちらは伊勢谷友介のきりりとした顔が浮かんできました。

その左奥には吉田松陰の「松陰二十一回猛士墓」はあり、こちらは伊勢谷友介のきりりとした顔が浮かんできました。

また桜田門外の変でなくなった桜田烈士墓がずらりと両側に並んでいました。何だか気持ちが沈んできます。しかしながら、ここが江戸であった事を改めて感じながら拝見しました。

また桜田門外の変でなくなった桜田烈士墓がずらりと両側に並んでいました。何だか気持ちが沈んできます。しかしながら、ここが江戸であった事を改めて感じながら拝見しました。

本日は少し早目のお昼です。

南千住駅前で思い思いの店に入り昼食を取りました。12時半過ぎに午後の部のスタートまで休憩をとりました。

南千住駅前で思い思いの店に入り昼食を取りました。12時半過ぎに午後の部のスタートまで休憩をとりました。

後半に続きます。

65歳以上は70円です。少しの間ですが萩、あけび、へびうり、ひょうたん、ききょう等々を見て廻りました。

65歳以上は70円です。少しの間ですが萩、あけび、へびうり、ひょうたん、ききょう等々を見て廻りました。