12時45分から午後の部がスタートしました。本郷五丁目の本妙寺跡へ向かいました。法華宗本妙寺は元亀元年(1570)、駿河で創建されましたが家康の入府に従って江戸城清水門に移されました。寛永にこの地に移りましたが現在は豊島区に移転しています。明暦の大火の火元とされていますが実際は隣の阿部忠利(老中)であったらしいとのことです。

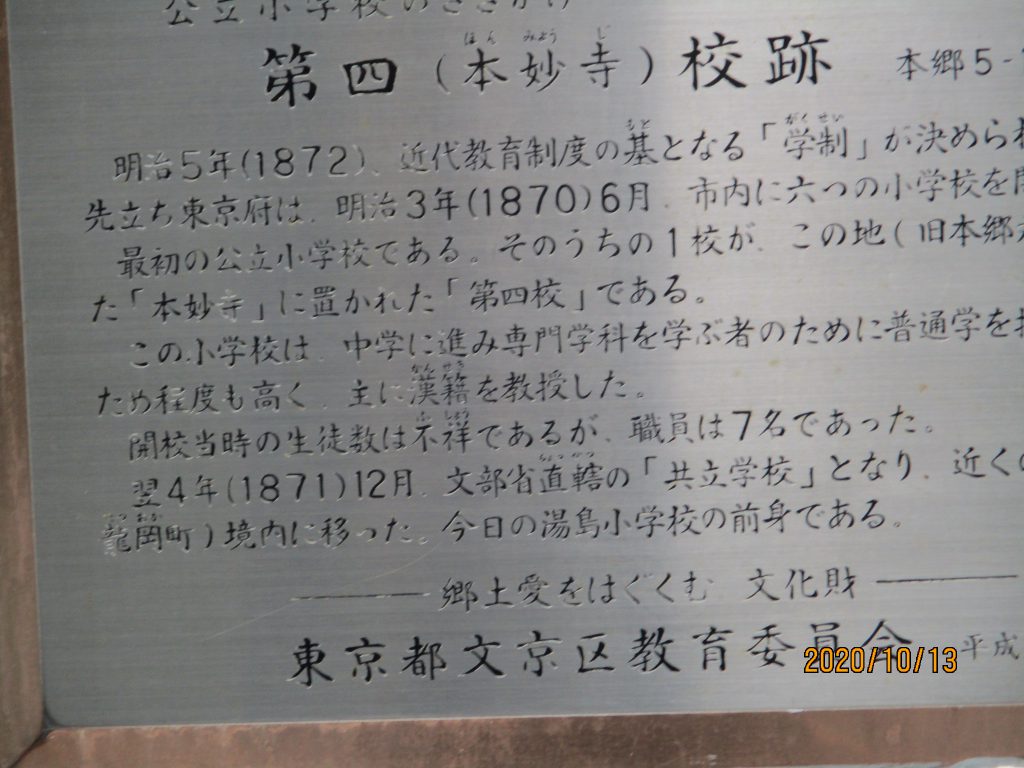

日本で初めて小学校が明治3年(1870)6月に市内で6つでき、ここは第四校でした。3分位で菊坂の説明板がありました。この辺一帯は菊畑でしたので坂の下を菊坂町としたとの事です。

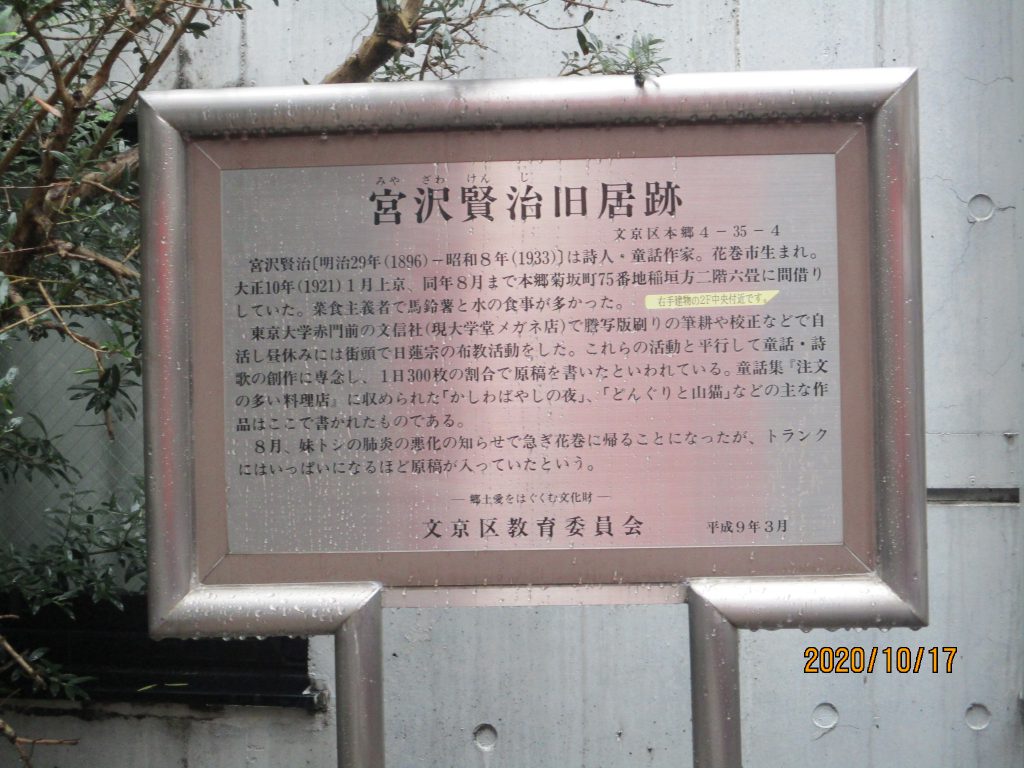

菊坂に降りる手前の説明板に宮澤賢治が妹の治療の為にこちらで住んだと書かれてありました。大正10年に上京し二階の6畳を間借りし、赤門前の文信社の校正をしながら昼休みには街頭で日蓮宗の布教活動をしていたそうです。「雨ニモマケズ風ニモマケズ・・」の精神は日蓮宗だったのです。

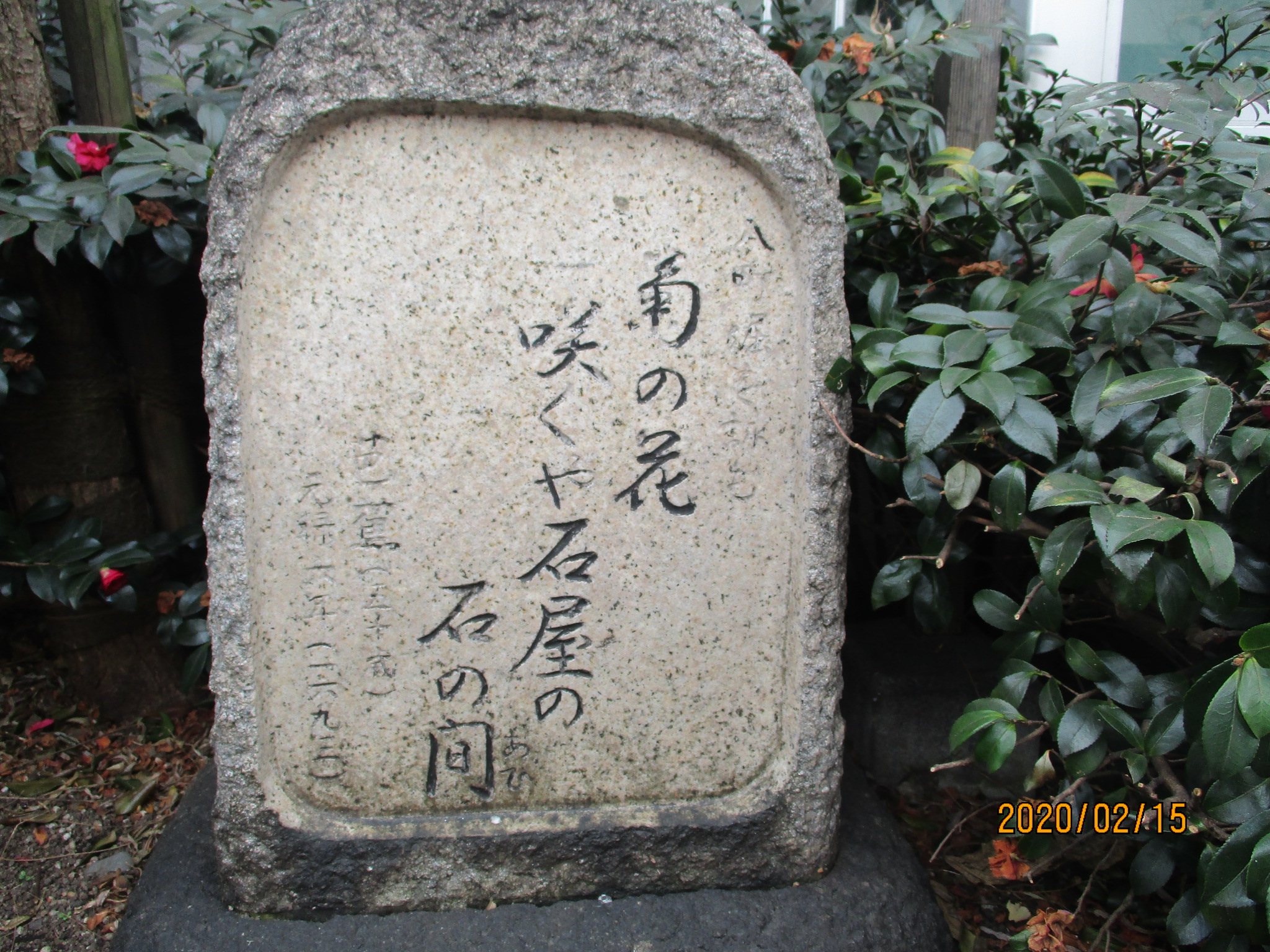

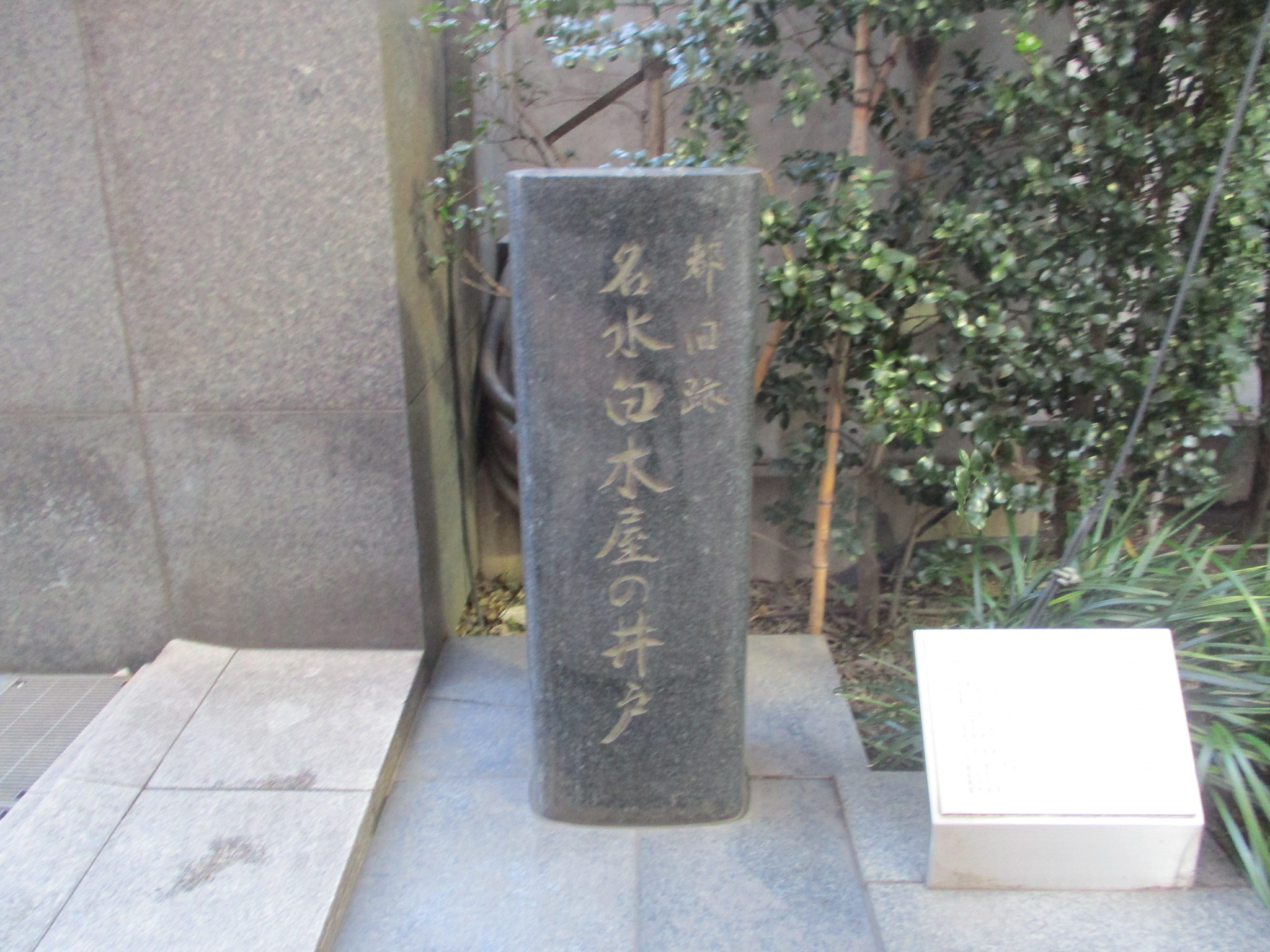

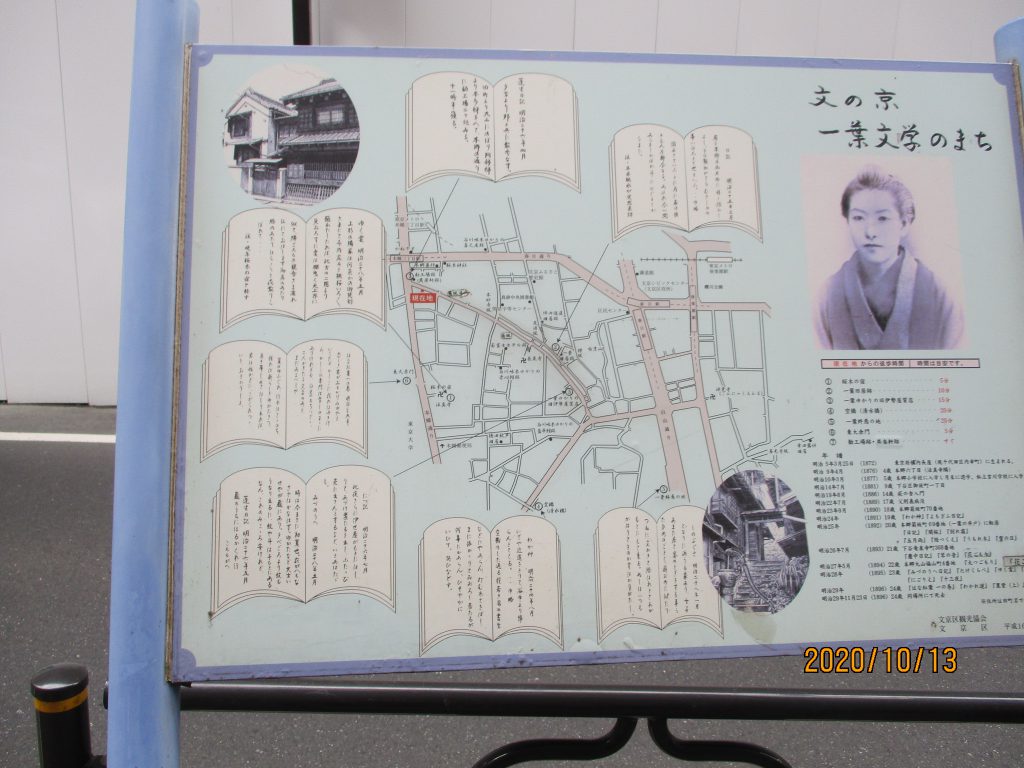

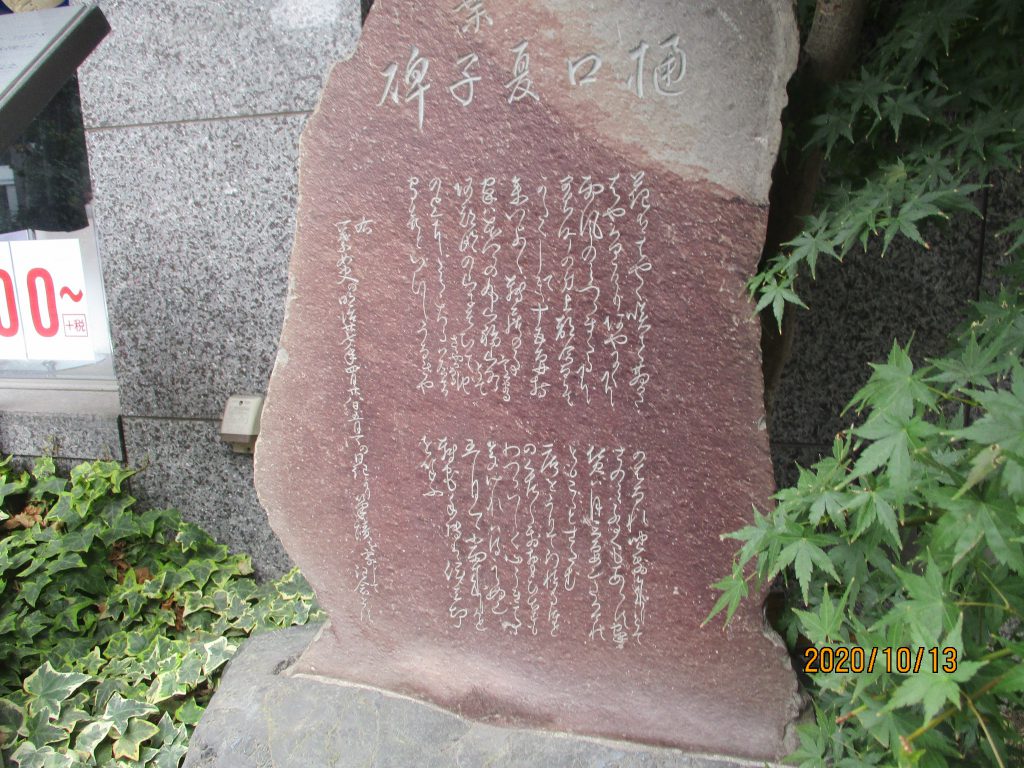

坂下を右に曲がり進んだ左手奥に木造の古い三階建て家屋があり、この辺りに樋口一葉が住んでいました。ポンプがのせられた井戸は今も使われていて、一葉が使っていた同じ水に触れることができました。道路に出てすぐにある伊勢屋質店跡を見ました。質草が燃えないように土蔵の漆喰が白く今もきれいに残されていました。一葉は伊勢屋の上得意で葬式の時には香典が届いたとの事です。

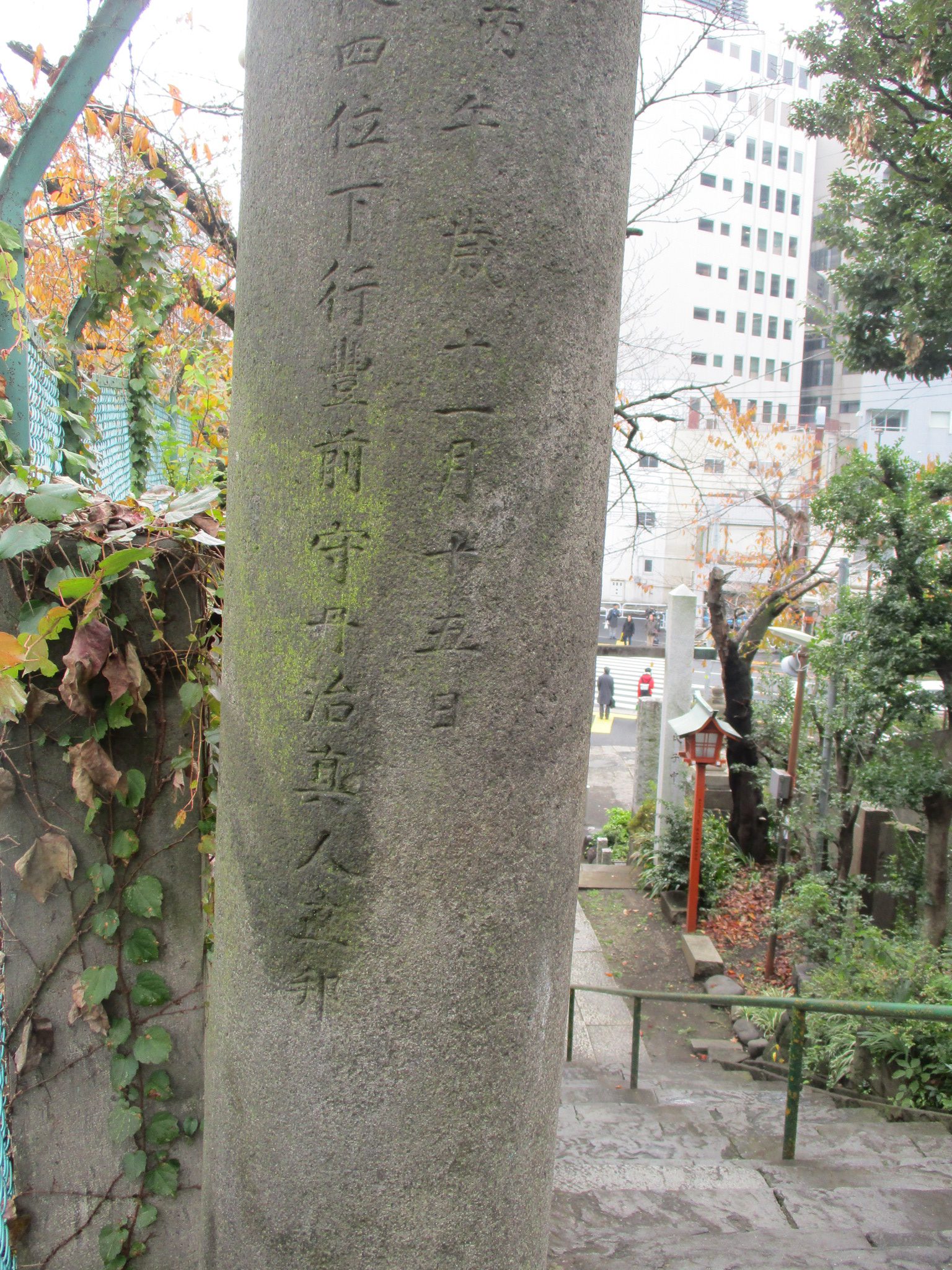

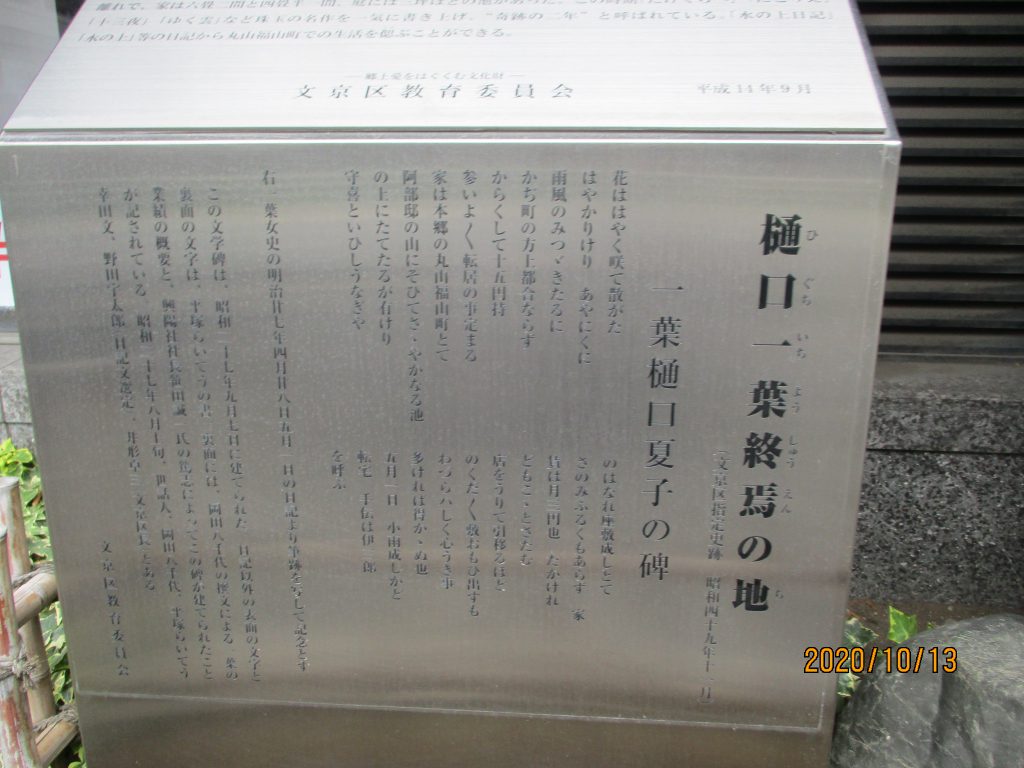

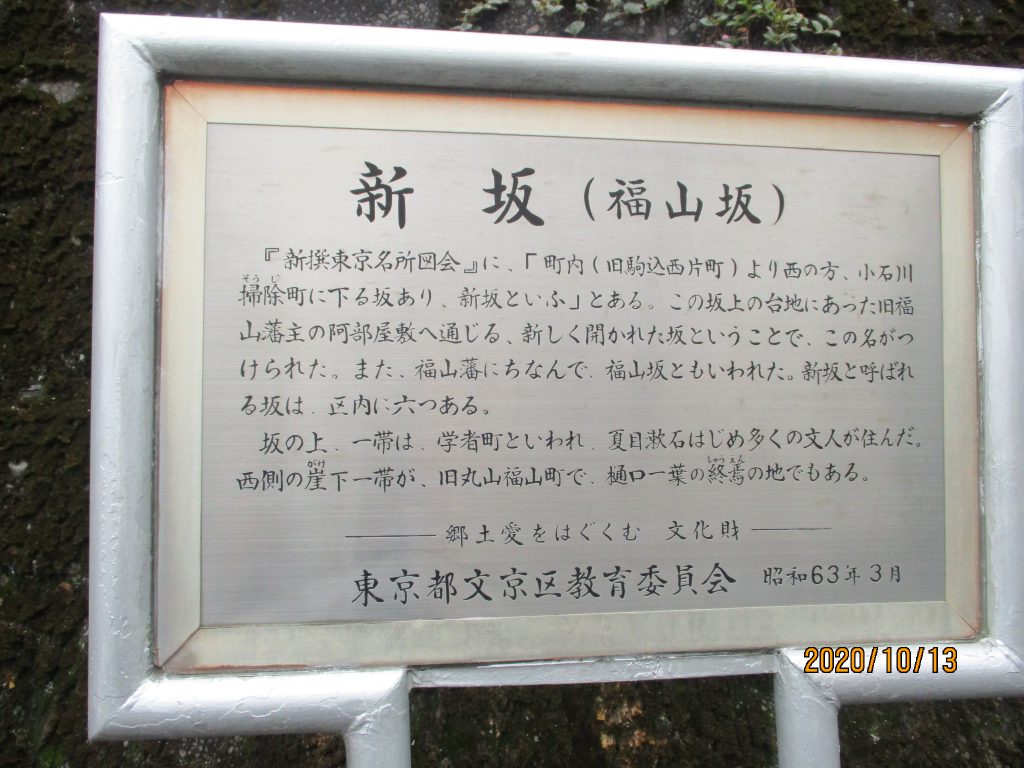

菊坂下を南下し白山通り西片の交差点に出ました。西に折れ進むと一葉終焉の地碑がありました。洋服店の右端に建てられてあり一葉は明治27年から29年の2年間、守幸という鰻屋の離れに住み、家賃付き3円也と書かれてありました。この時期「たけくらべ」「にごりえ」「十三夜」「ゆく雲」など名作をここで書き上げ奇跡の2年間と呼ばれていたとの事です。4分位で新坂を上がり始めました。

阿部家の屋敷に通じる道を新しく開いたので新坂といいます。新坂は江戸に6け所あるという事です。すぐに夏目漱石・魯迅旧居跡がありました。明治39年12月に通称猫の家からこちらに転居しました。40年に「虞美人草」を発表し職業作家としての第一作目でありました。同年9月には早稲田南町に転居しましたが、翌年の41年に魯迅はその弟や友人5人で住みました。どちらも1年たらずの短期間でしたが日中の文豪が相次いで住んだ場所なのです。

15分位、進むと西片1丁目から2丁目に入り佐佐木信綱住居跡がありました。国文学者で正岡子規や与謝野鉄幹らと歌壇の革新運動を進めたとの事です。「夏は来ぬ」「灯台守」の作詞でも有名です。

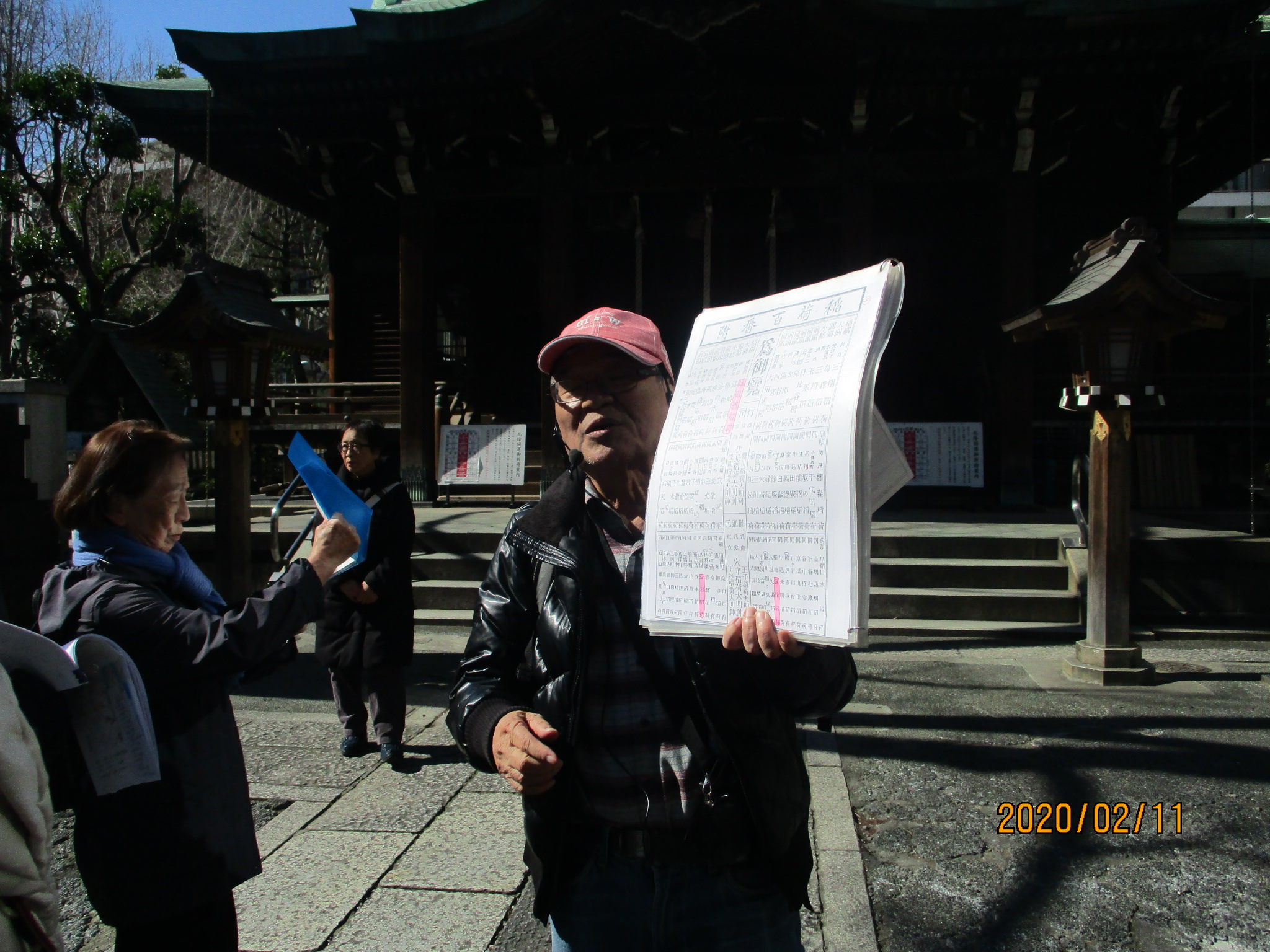

14時頃、日光御成街道と中山道の分岐点の森川(本郷)追分に来ました。大店である八百屋太兵衛の店はこの辺りにありました。

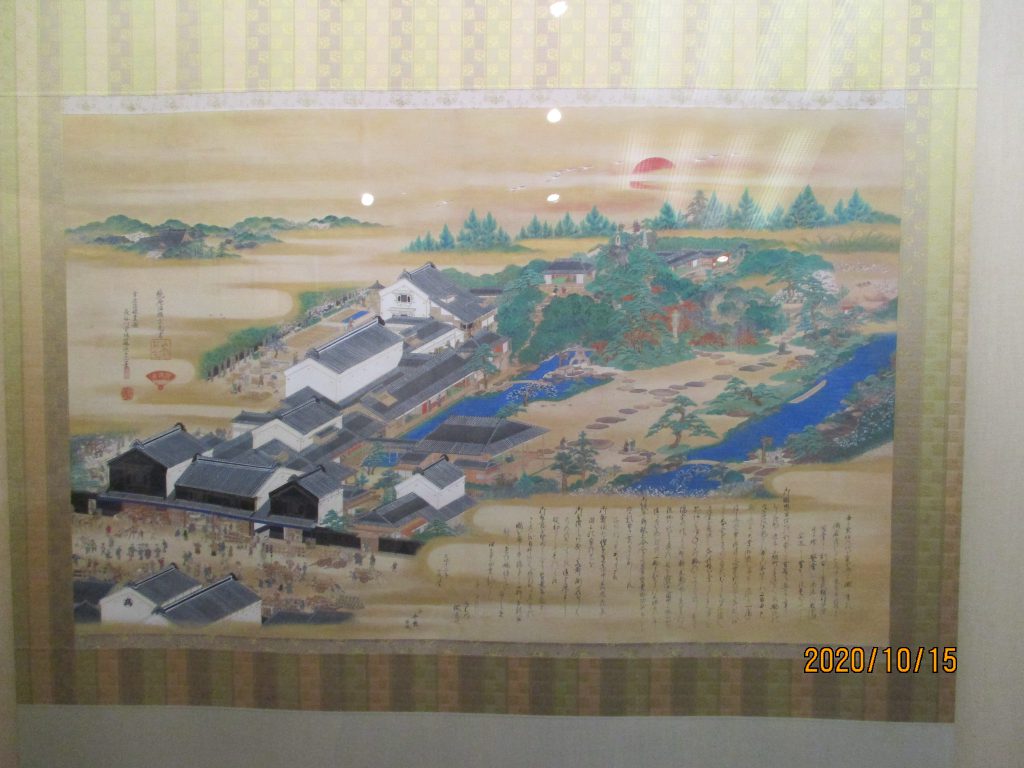

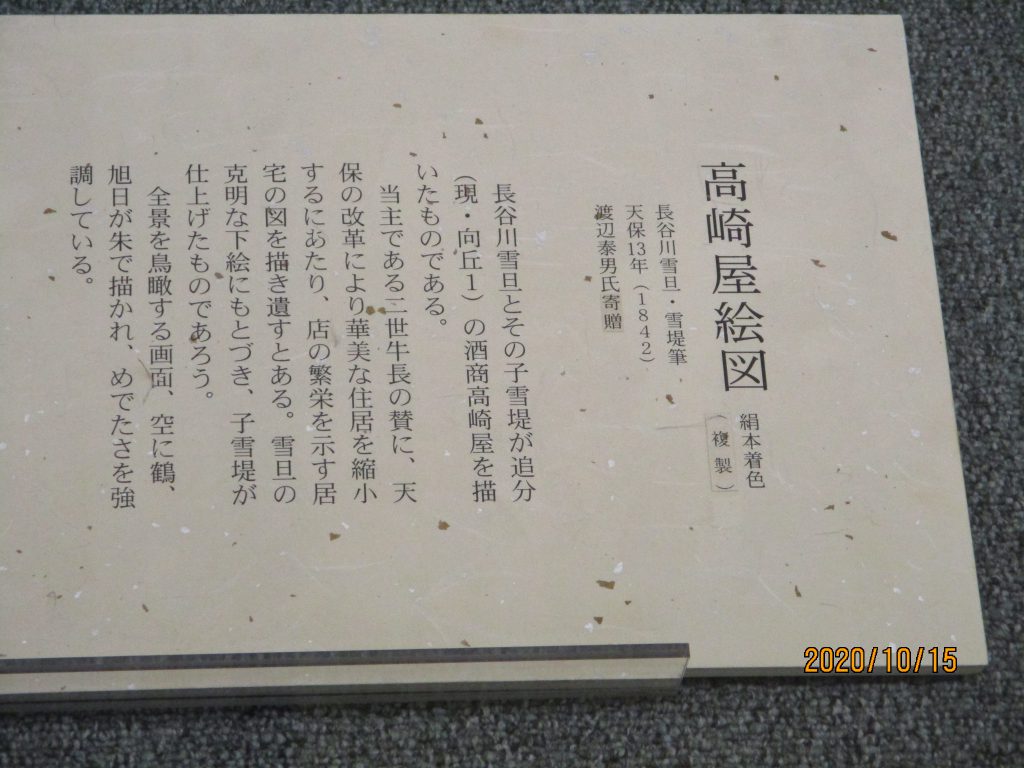

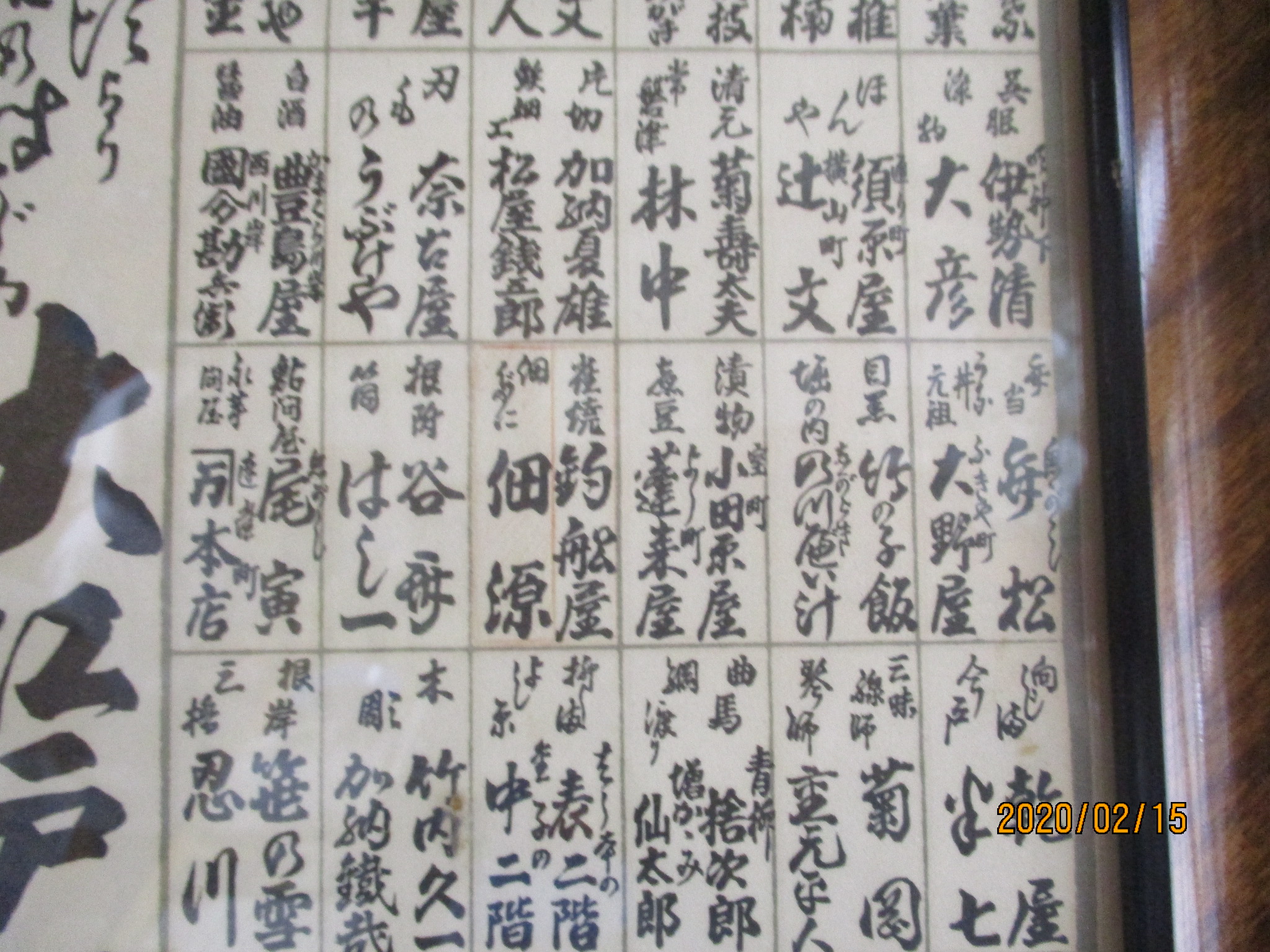

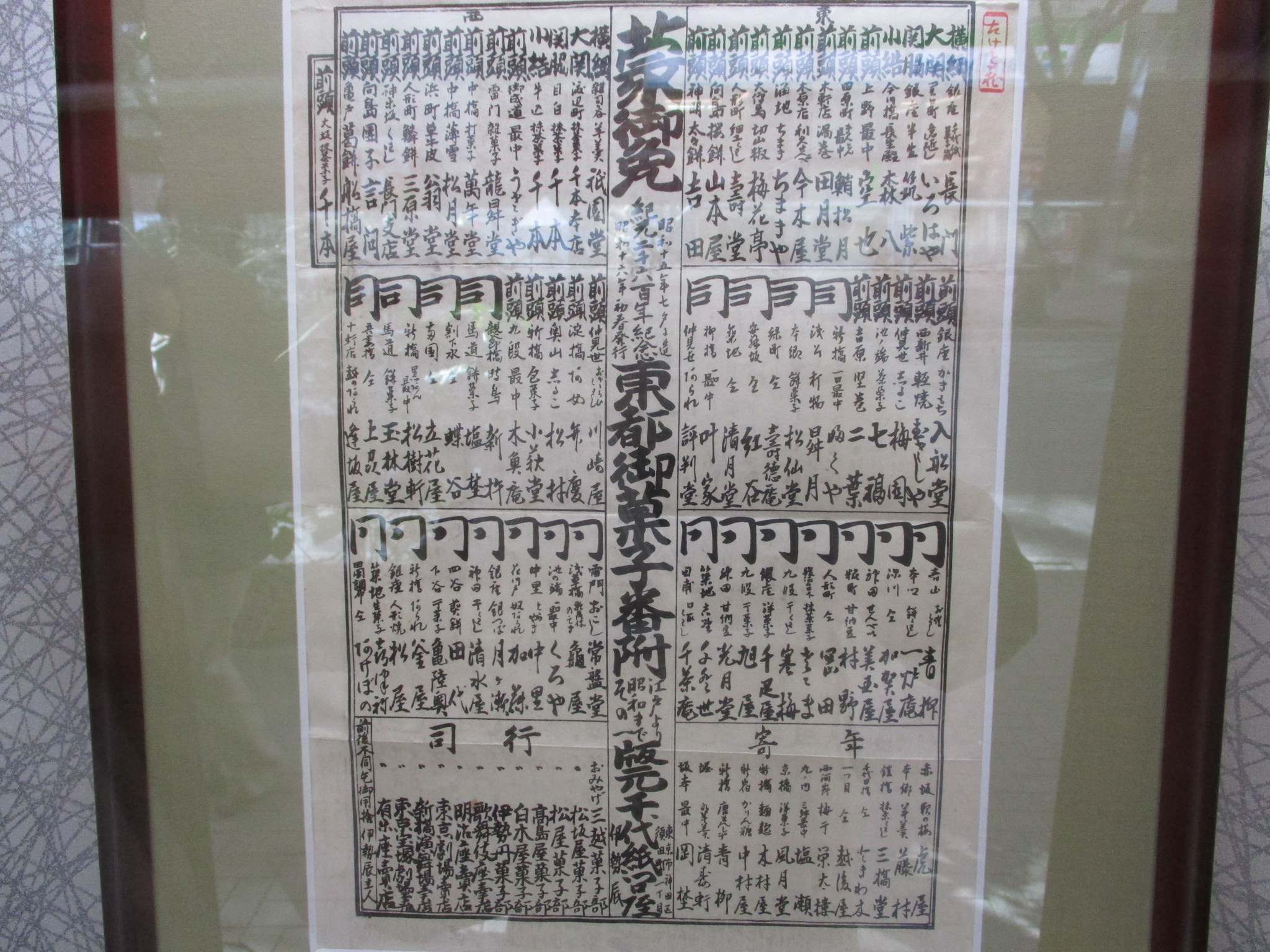

追分には高崎屋があり酒屋と両替商を営みその大きさは文京区歴史館にあった掛け軸の絵でみました。下級武士たちが住むこの場所で有名銘柄でない安い地場の酒を扱い人気があったとの事です。

東大農学部が見えています。現在はコロナ禍で見学することが叶いませんがでした。 こちらの校内に水戸中屋敷跡があり朱舜水(シュシュンスイ)の碑があります。明が滅んだ後に日本に亡命し水戸光圀に招かれ歴史の正統性を説き水戸学思想に大きな影響を与えました。

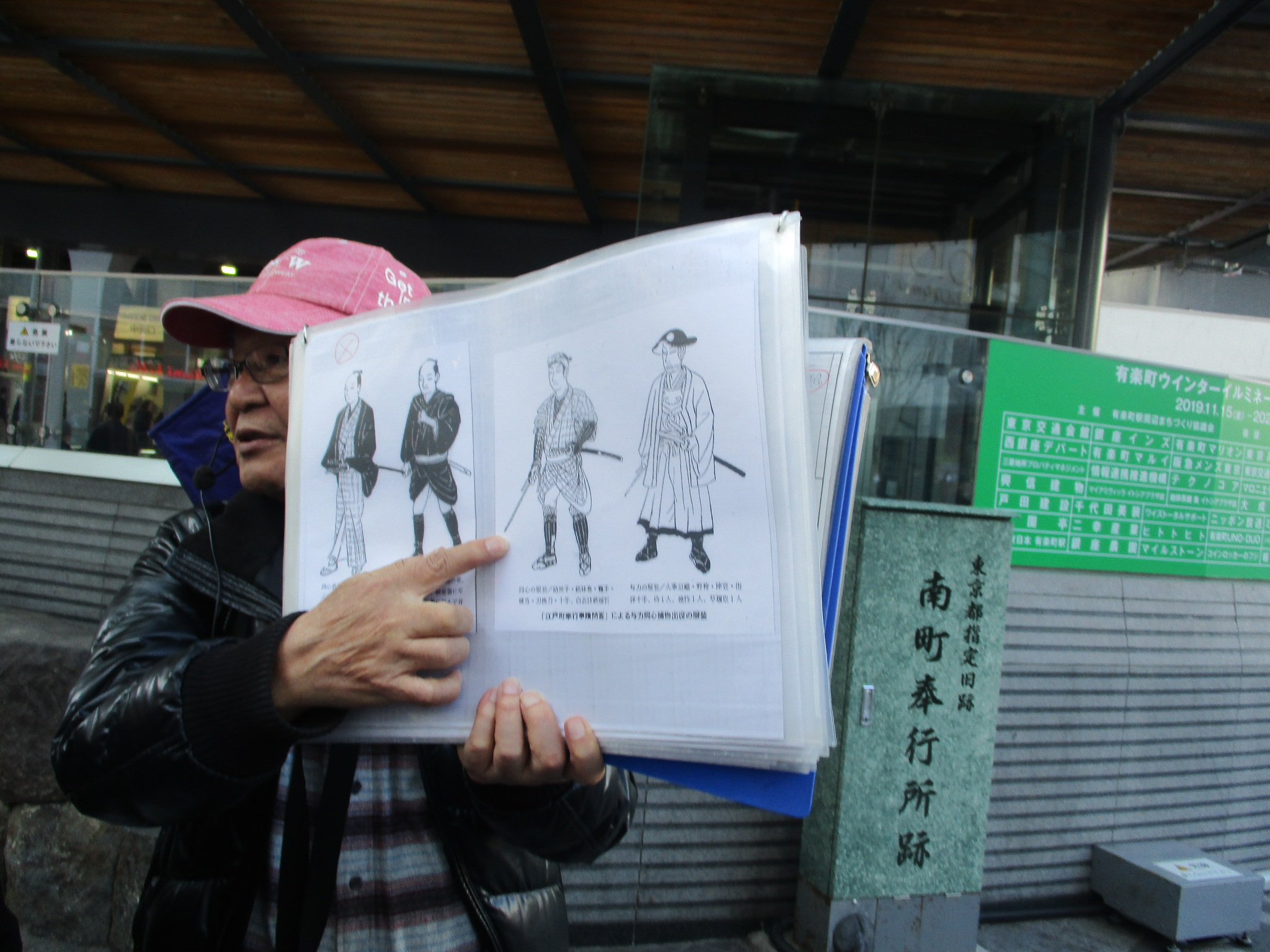

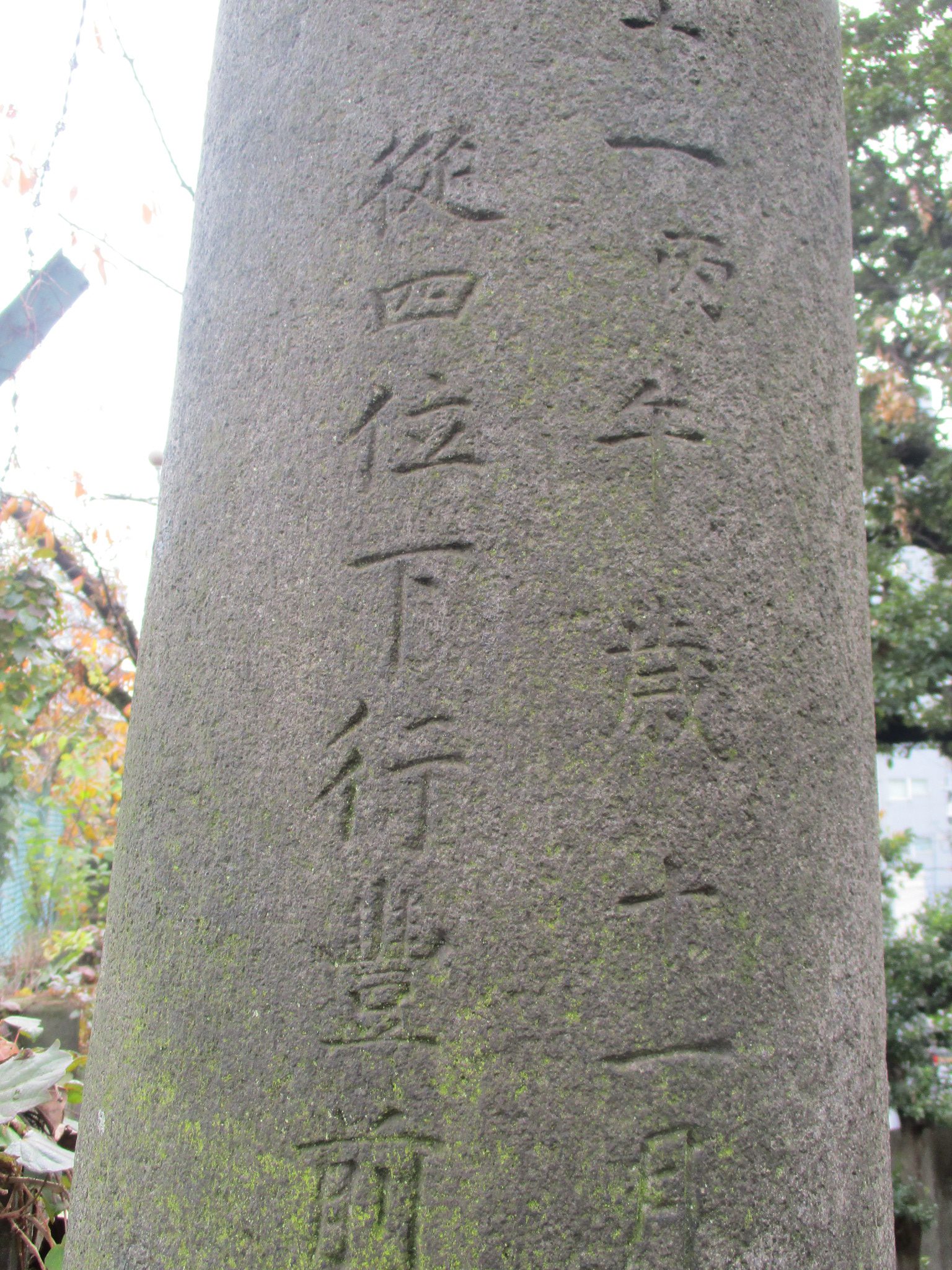

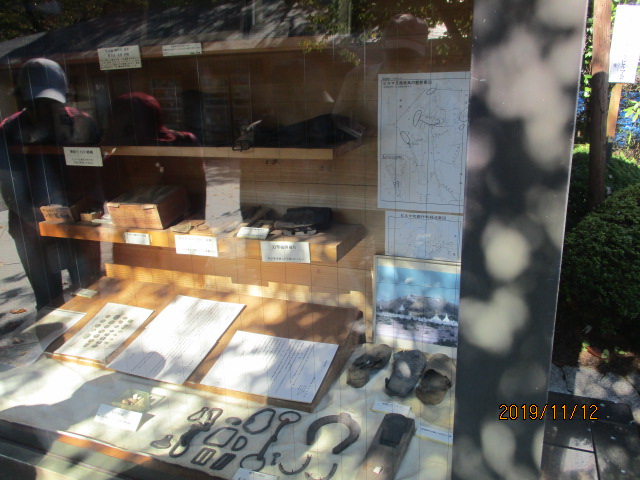

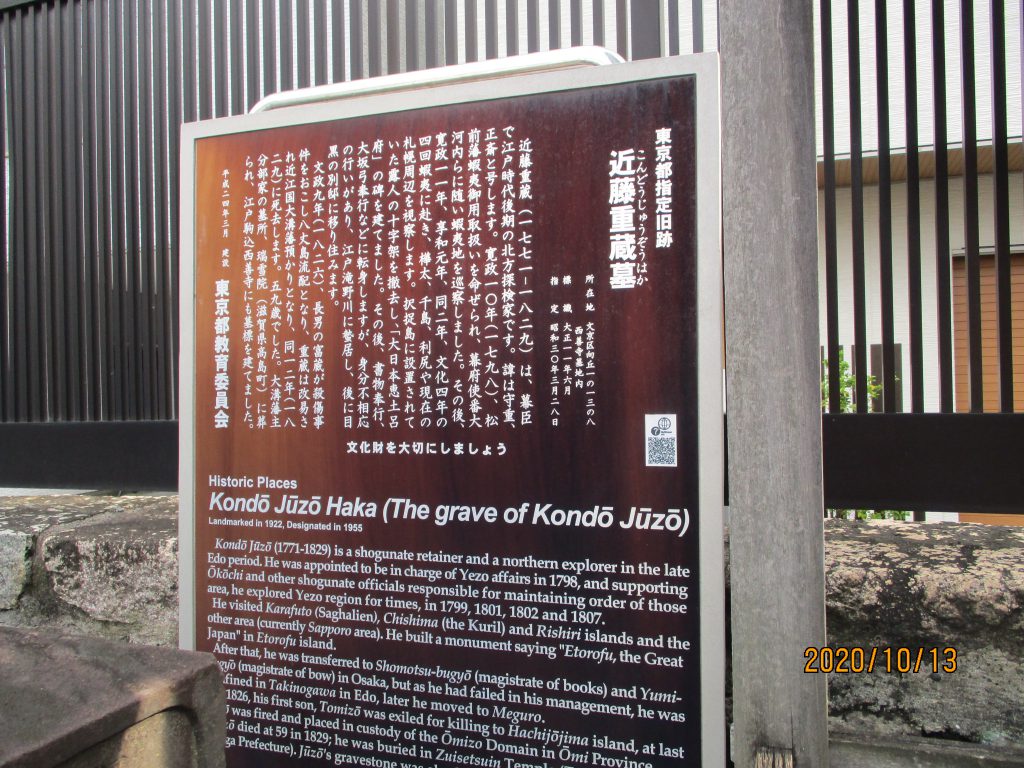

10分位歩くとコンクリートのお寺の浄土宗西善寺につきました。こちらの奥に近藤重藏の墓がありました。近藤重藏は御先手組与力の三男として明暦8年(1771)に生まれ父と同じ御先手組与力として出仕し、4度蝦夷地に赴きました。樺太、千島、利尻や現在の札幌周辺を視察しました。択捉島に設置されていたロシア人の十字架を撤去し「大日本恵土呂府」の石標を建てました。その後、身分不相応な行いで蟄居となり近江国大溝藩預かりとなり58歳で死去しその地で葬られました。そしてこちらの西善寺にも墓が建てられました。

すぐに正行寺の前に唐辛子地蔵の説明板がありました。境内にある地蔵尊は咳に効くとのことです。前の道が直線の道で縄手といい小苗木縄手が鰻縄手に変化したそうです。

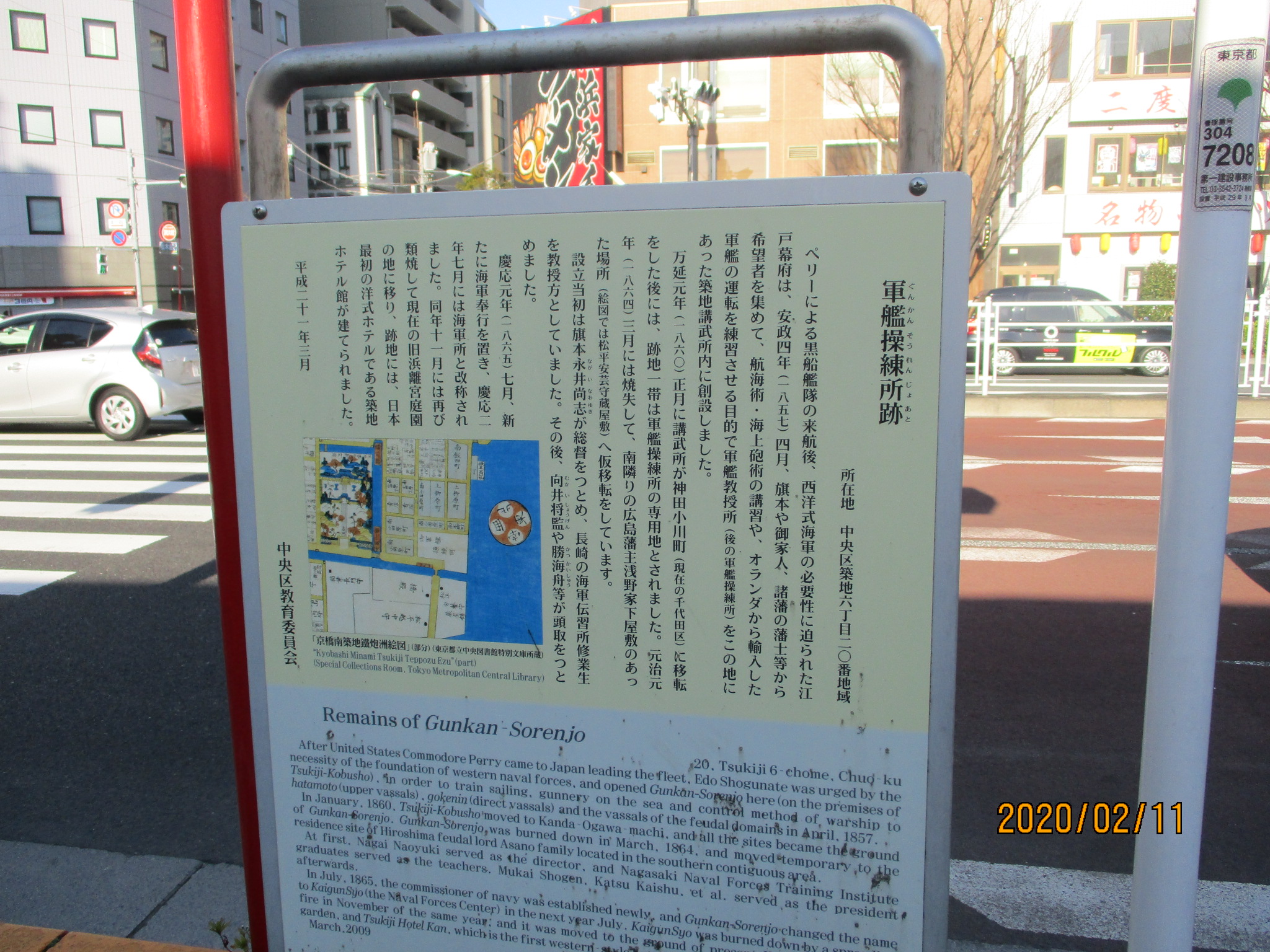

14時半頃に曹洞宗大円寺に着きました。墓地の方から入り高島秋帆の墓を見ました。花々が脇に植えられた道を奥へ進みました。秋帆は幕末の砲術家で父親が長崎の鉄砲方で父に萩野流を学びました。出島のオランダ人からも教えを受け武器の貿易で得た財を私的に軍隊を率いて徳丸が原で実演を行ったとの事です。現在の高島平です。信長の孫にあたる人の墓もあり、かすかに織田という字が分りました。 斎藤緑雨の墓もあり墓石に刻まれた字は幸田露伴と知りました。明治の小説家ですが評論家として樋口一葉を高く認めた人ということです。

墓地から本堂の前にある高村光雲監修の観音像を見上げ有名なほうろく地蔵にお詣りしました。ほうろくが高く積まれてありました。庚申塔も観賞し次ぎへと進みました。

坂を下るとすぐに天台宗円乗寺です。こちらのお寺も様変わりしていて鉄筋コンクリートになっていました。奥の八百屋お七の墓に参り講師の話を聞きました。

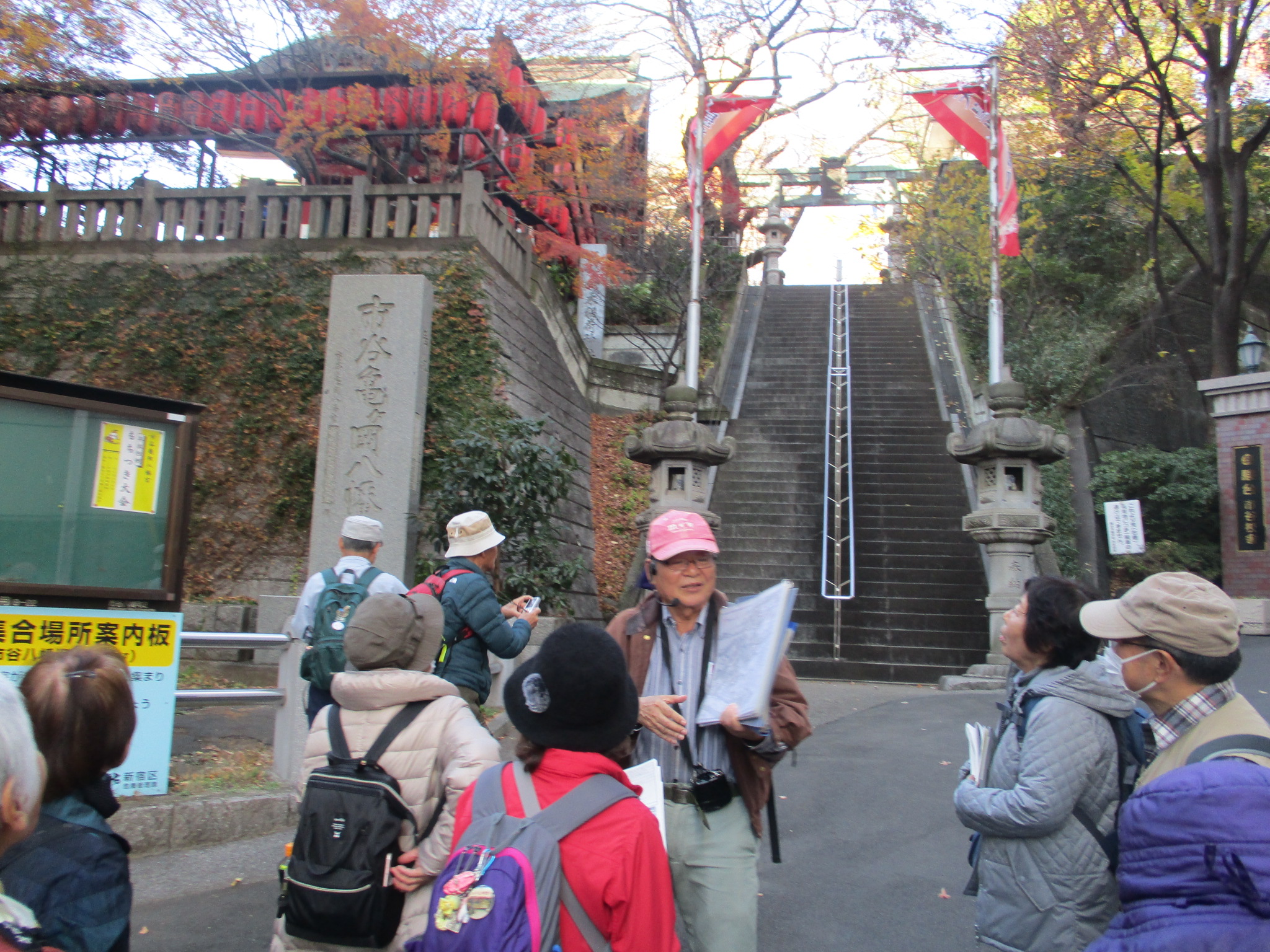

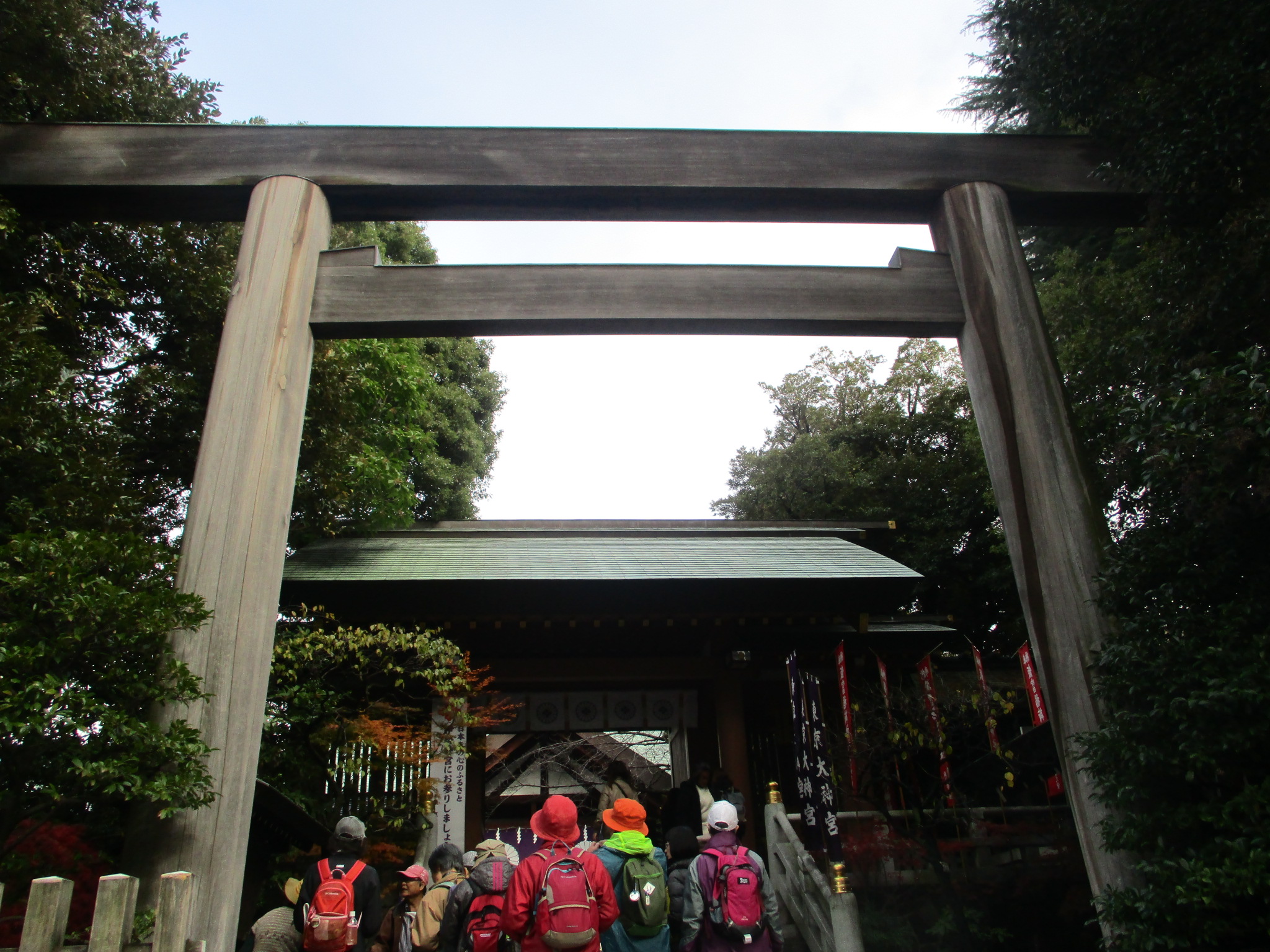

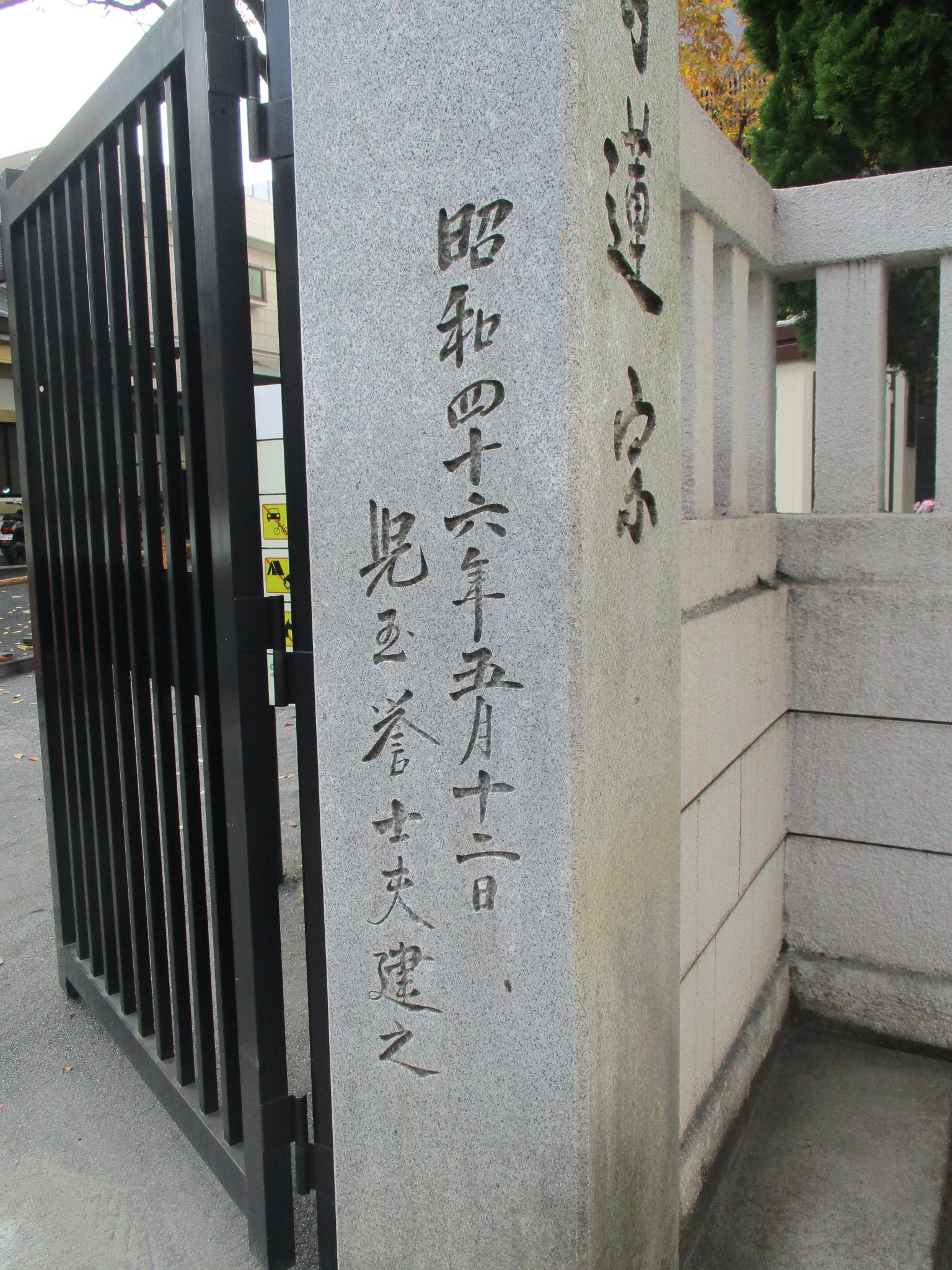

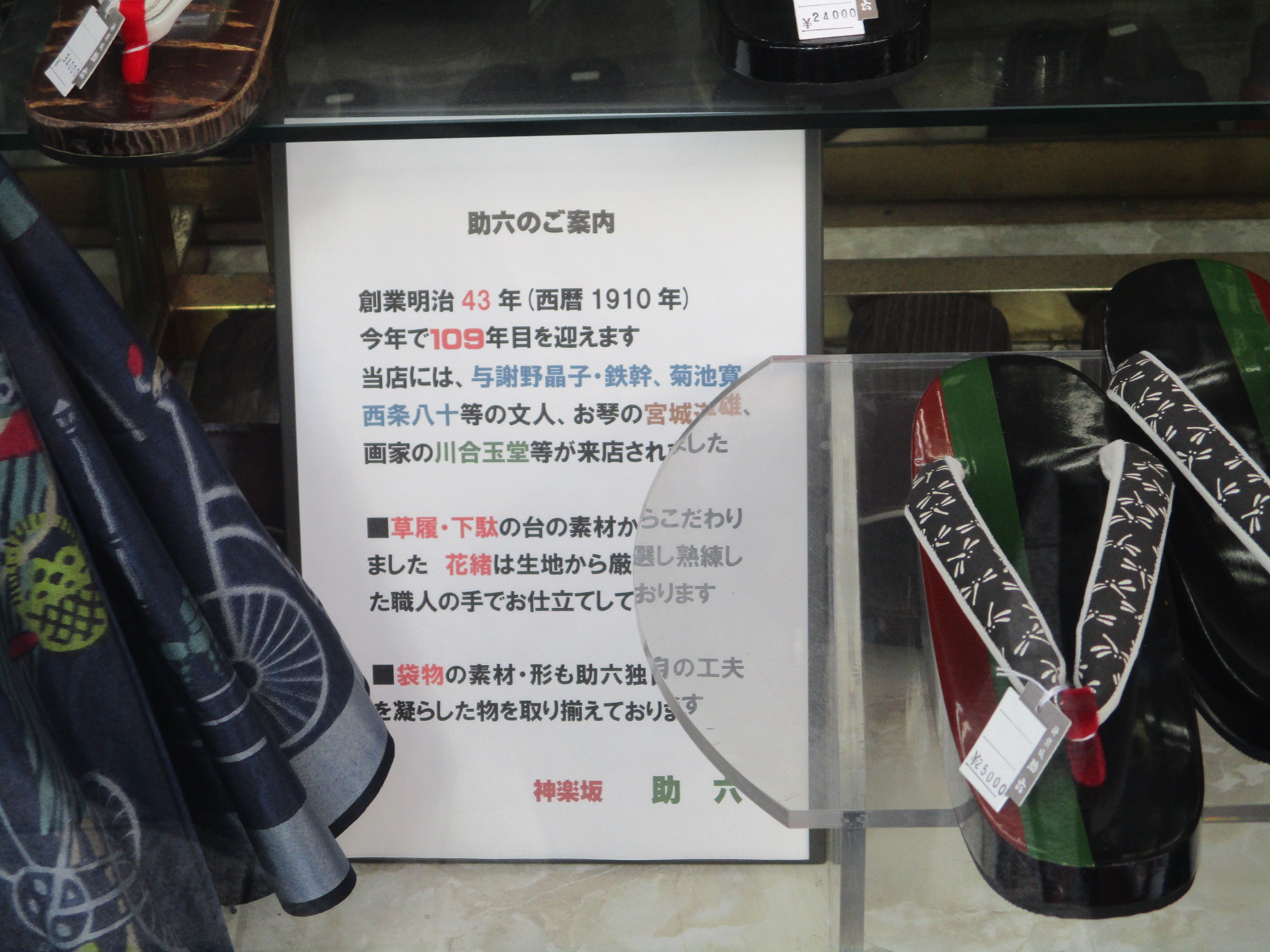

15時頃、本日最後の白山神社に入りました。雄しべが旗の様に立っている白旗桜の話や、孫文と宮崎滔天が座って中国革命について語ったという長い石を見ました。明治43年5月という事です。

火曜日は少し暑く感じ、木曜日は途中小雨が降りましたが丁度良く、土曜日は一日中、雨でした。久しぶりの歩きは一万歩を超えましたが3時頃に終わりました。お陰様でいつものように皆様と楽しく進める事が出来ました。心より感謝申しあげます。来月も元気に巡れることを願っております。

待ちわびし江戸町歩き秋時雨

行く秋や名立たる坂の江戸の町 豊治

秋水に触れ一葉の古井かな 慶月