10月15日(土)と18日(火)の2日間、12回目の後半を歩きました。最初の集合場所が解りにくいとの意見があり、18日はJR高田馬場駅、早稲田口改札前に10時としました。

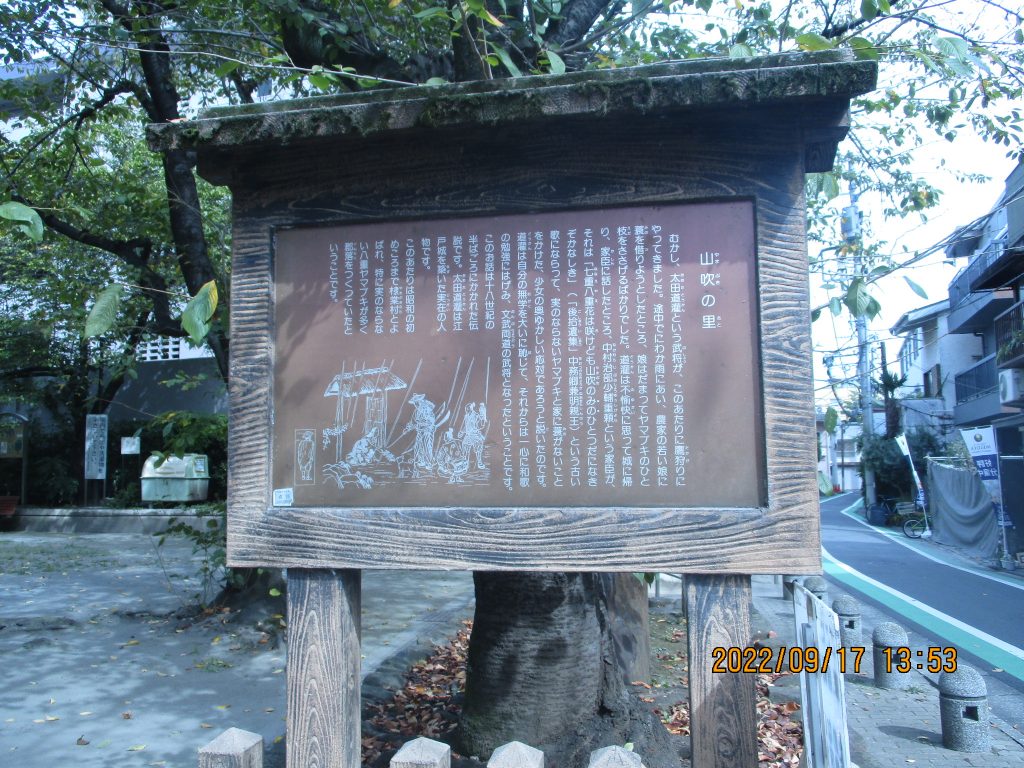

そこから前回解散した面影橋まで15分位を掛けて歩きました。ここでスタートの挨拶をして最初にすぐそばの高田氷川神社を訪ねました。金木犀が香っています。初めは山吹の里氷川神社と称していましたが氷川大明神、明治2年には氷川神社となりました。

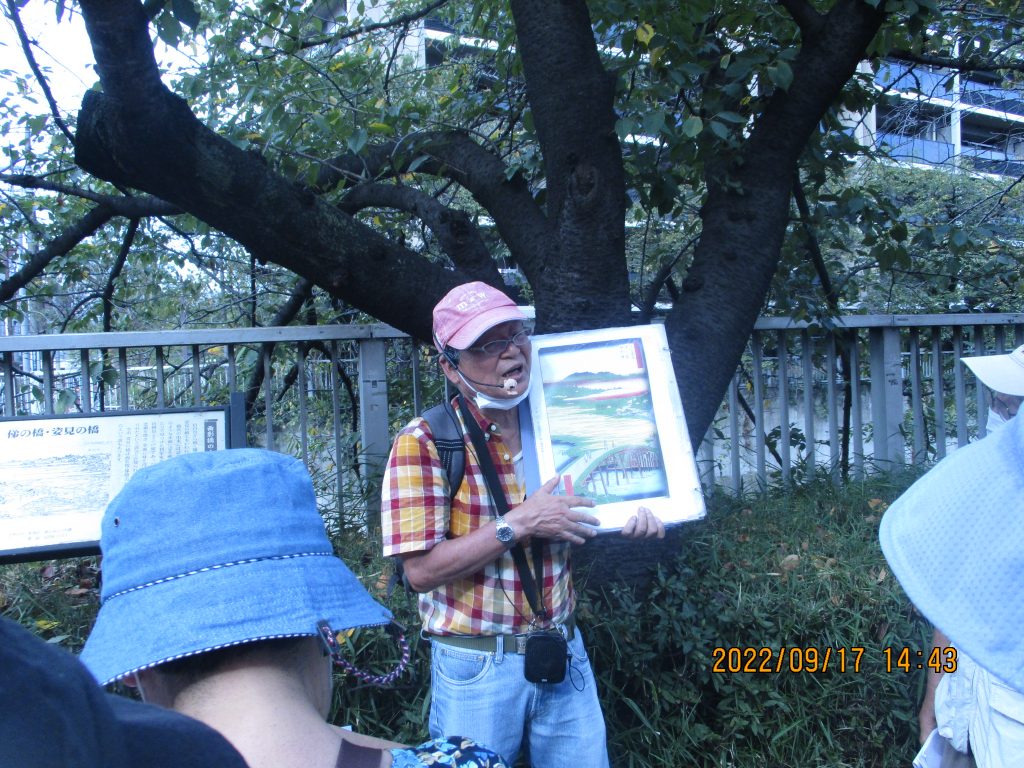

歴史は古く平安時代(859~77)の創建で下高田村の産土神です。右手奥に小さく祀れているのは高田姫稲荷です。平安時代、在原業平夫婦が森に迷ってしまい離れ離れになり別々に寝たのですが目が覚めるとそぐ側に寝ていたという逸話が残っています。左側に道祖神社があり猿田彦神が祀られています。狛犬は鬼門の位置に立てられ立派でしたが我々は鳥居の右奥に古い狛犬が置かれてあり、そちらに心ひかれました。

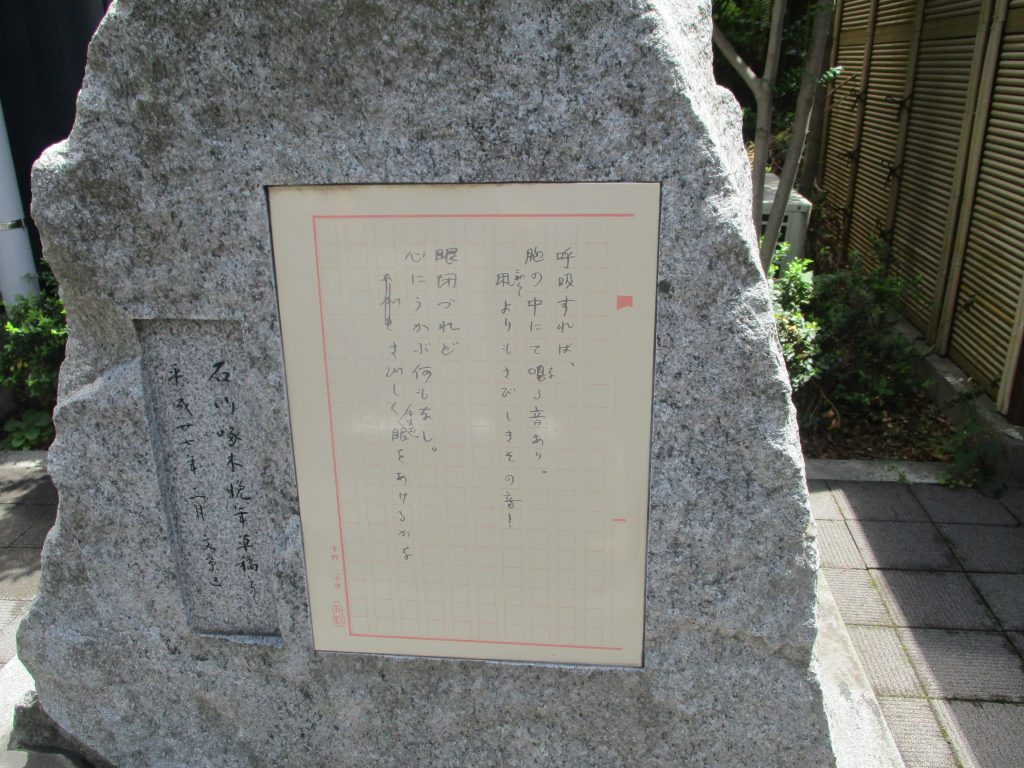

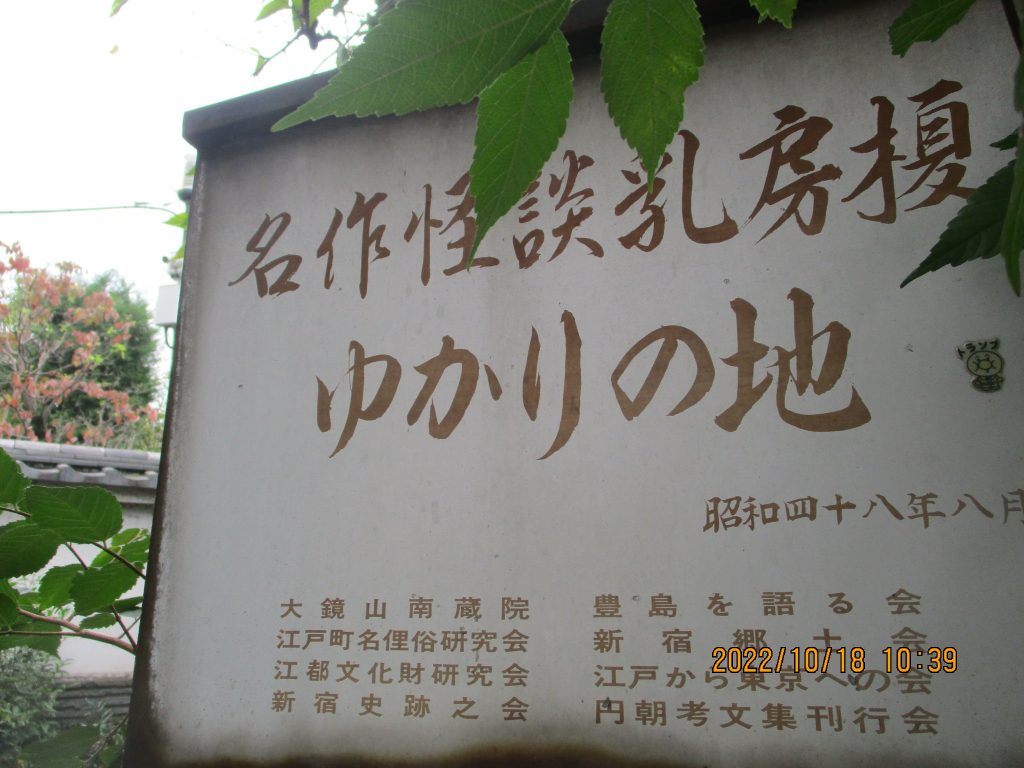

真言宗豊山派の南蔵院もすぐに在り、名作怪談乳房榎ゆかりの地とありました。

「三遊亭円朝の名作の話というのは絵師がこの寺に泊まり込み仕事をしている間に妻の「おせき」は弟子と恋仲となった。その二人は絵師を殺し再婚した。遺児は使用人の手で育てられ板橋の松月院の榎の木の瘤から流れ出る露を飲んで成長し父の霊に助けられながら仇を松月院境内で討つという話である」

石仏が多く馬頭観音が目を引きました。山吹の里弁財天は八臂で頭には蛇がいますがお顔は丸くて愛らしいねと皆でのぞき込みました。奥には三体の阿弥陀如来像があり、いずれも寛永年間のものです。

そして彰義隊士首塚がありました。これは九士の首塚で上野の山の戦いで敗れた残党を葬ったものです。

10分位進むと真言宗豊山派の根生院に着きました。山門は赤門になっていて延宝6年(1678)のものです。万葉仮名で刻まれた無相の連歌句碑がありました。「けふみれば かすみてとおし ふじのやま」「ふじのねは うきしまなれや きりのうみ」

先祖が火消しの家があり鳶口、刺股、半鐘が吊されていました。

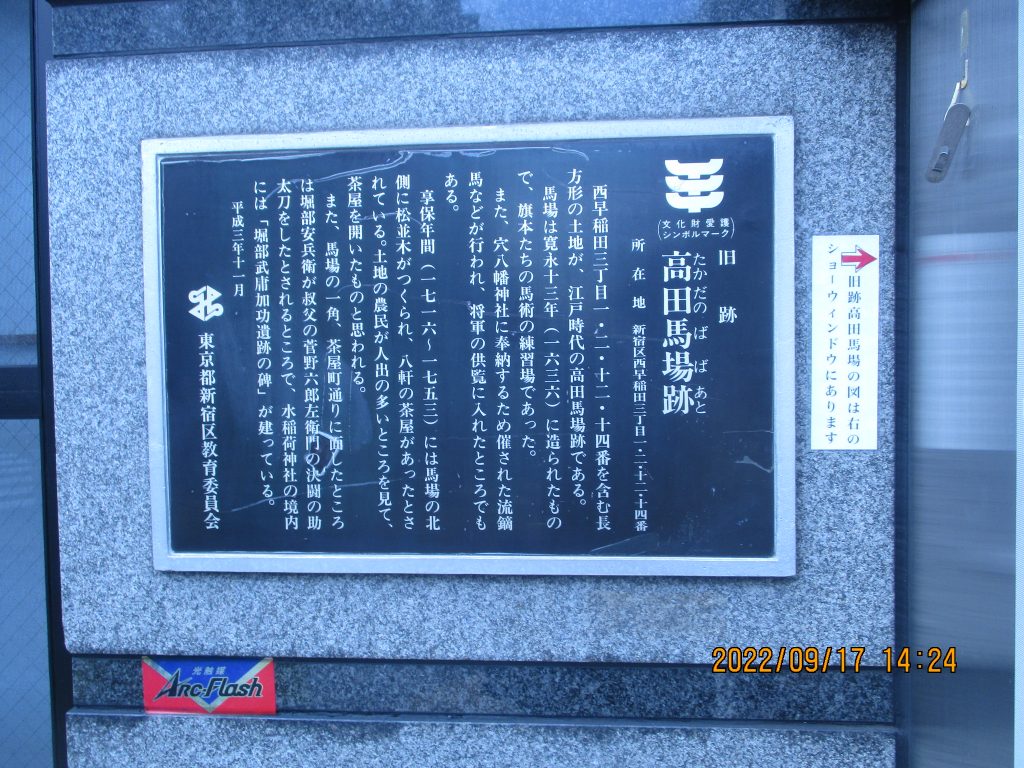

5分位で次の真言宗豊山派金乗院に着きました。名所図会の中では金乗院の裏門の辺りに関所跡があり平地だったとのことで、あとは坂であったので宿坂の関と言われていました。

倶利伽羅不動庚申塔は不動明王の持つ剣に倶利伽羅龍が巻き付いたもので剣の先を飲み込もうとしています。

鍔塚(つばつか)は寛政12年(1800)の剣供養塔です。

丸橋忠弥の墓に行く方に登り始めて直ぐに青柳家追悼碑がありました。江戸時代の公事師で公開図書館の祖といわれる青柳文蔵の墓です。仙台出身で亀戸で医者を開業し貯えた富で2万巻の書物を集め仙台藩に献上しました。だれでも利用できる我国初の公共図書館となりました。

家光が死去した慶安4年(1651)に11歳の家綱が四代将軍になってまもなく幕府転覆の陰謀が発覚し大騒ぎになりました。慶安の変です。軍学者の由比正雪を支えたのが宝蔵院流槍の名人、丸橋忠弥でした。新しい政権を樹立し巷にあふれている浪人を救済するという目的があったとの事です。集めた浪人は京都、大坂を入れると約2000人となりました。密告により鈴ヶ森で磔となりました。紀州にあった墓は一族により金乗院に改葬されたという訳です。本姓は長宗我部で丸橋は母方の姓でした。

境内の高くなったところに目白不動堂がありました。新長谷寺にありましたが、昭和20年の戦災で焼失し、近くの金乗院に合併されました。

雑司ヶ谷村の旧家の三氏は朝廷の下級役人でしたが官を辞し乱を避けて一同が同村に居住し誰いうともなく雑士ガ谷と唱するようになり雑司ヶ谷になりました。

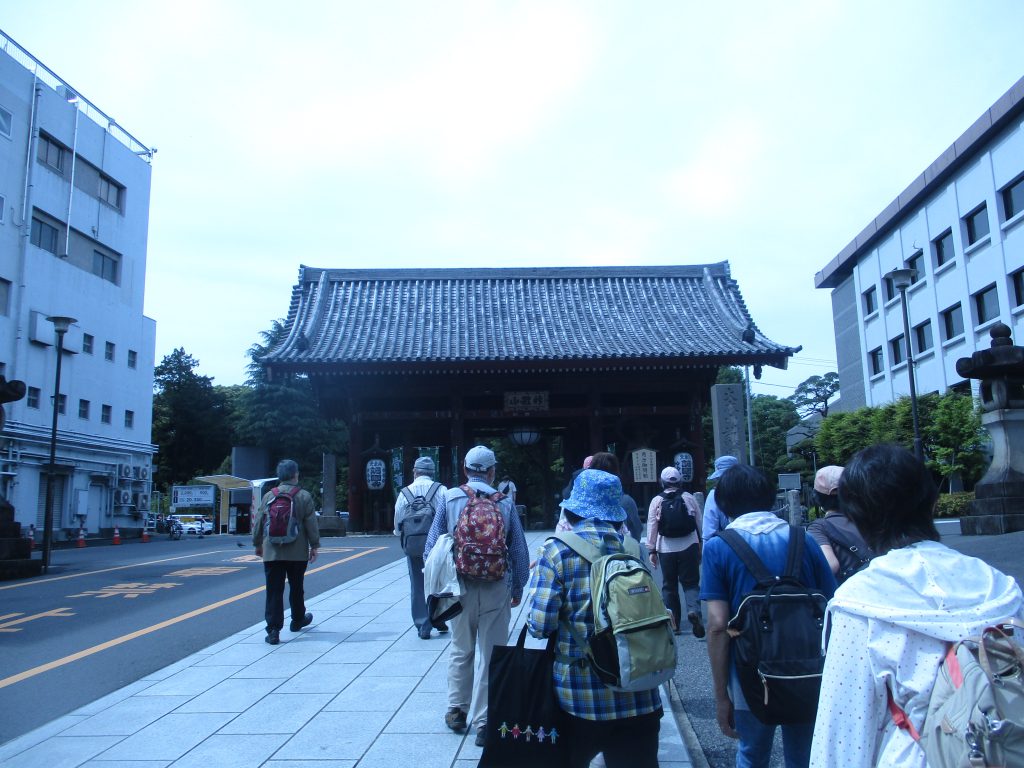

鬼子母神表参道入口に入って行きました。ここで本日の昼食となります。

中華と洋食屋があり殆どの方が洋食のランチ¥1000円を頼み100円追加するとコーヒも飲めました。

午後の部につづきます