六月、江戸名所巡りもはや4回目を迎えました。19日(火)、21日(木)はお天気に恵まれ23日(土)お昼頃から雨になりました。

梅雨の真只中ですので仕方のない事です。本回は31ケ所を巡ります。10時、木場駅を出発しました。

木場とは木置場のことで、寛永と明暦の大火による江戸再開発の折に木材商が集められた所です。

木場とは木置場のことで、寛永と明暦の大火による江戸再開発の折に木材商が集められた所です。

真っ赤な新田橋を渡るとすぐに洲崎神社がありました。津波がここまで来たという波除碑がありました。

下木塲碑前を通り潮見橋を渡りました。

三十三間堂旧跡のプレートがあり、浮彫りにされている建物は真に京都の三十三間堂の様に見えました。こちらも名所図会と広重、両方に表されています。弓の競技である通矢が行われていました。

三十三間堂旧跡のプレートがあり、浮彫りにされている建物は真に京都の三十三間堂の様に見えました。こちらも名所図会と広重、両方に表されています。弓の競技である通矢が行われていました。

鉄で造った日本最古の橋という旧弾正橋(八幡橋)は明治11年のもので島田弾正の屋敷があったので付けられた名です。現在地に大正12年に移されとの事です。橋の下は公園になっていました。

鉄で造った日本最古の橋という旧弾正橋(八幡橋)は明治11年のもので島田弾正の屋敷があったので付けられた名です。現在地に大正12年に移されとの事です。橋の下は公園になっていました。

昭和の佇まいの木造の家を曲がると、その名も数矢小学校がありました。三十三間堂の通し矢から付けられた校名と思われ、私たちを何とも楽しい気持ちにさせてくれました。

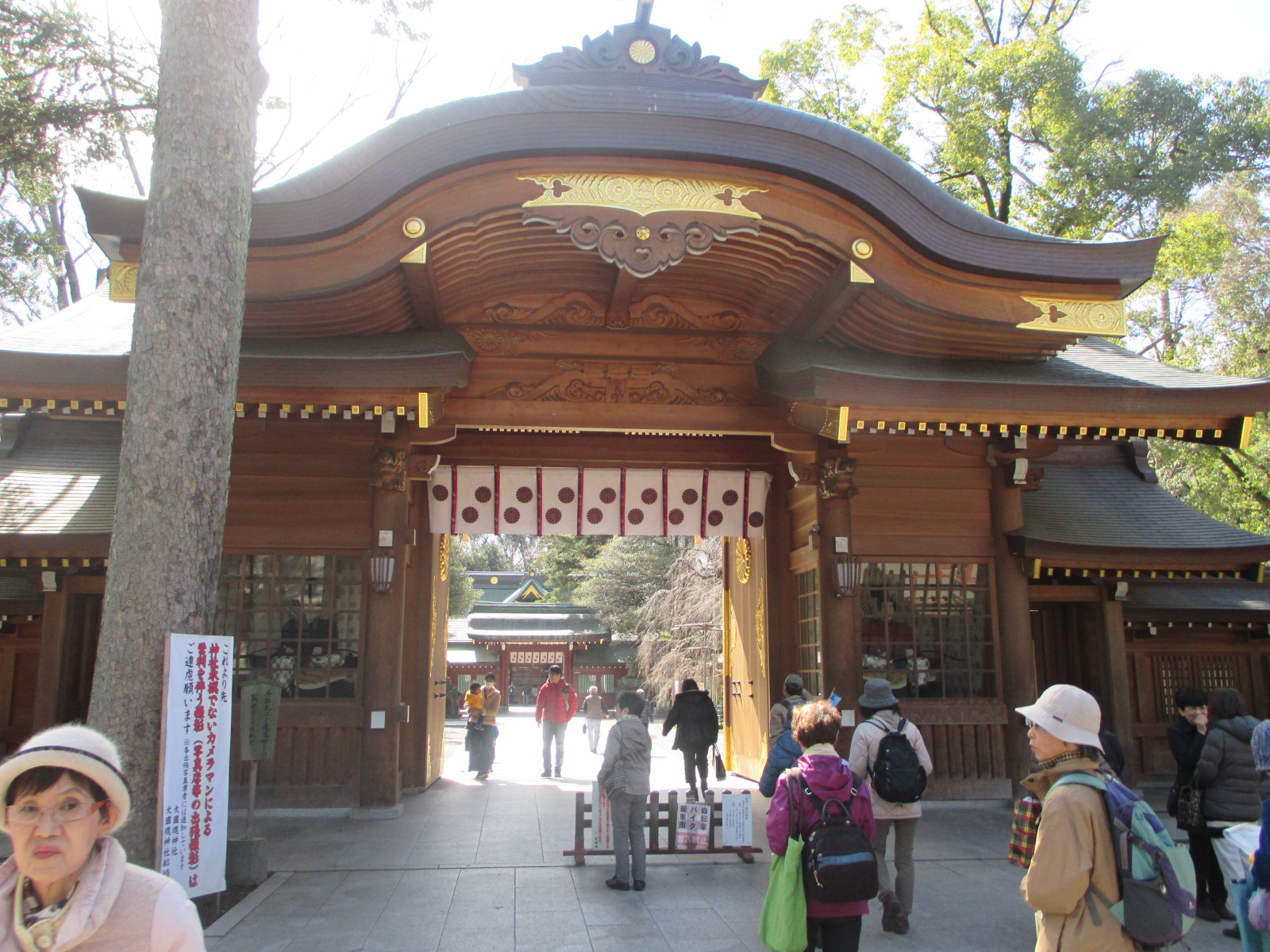

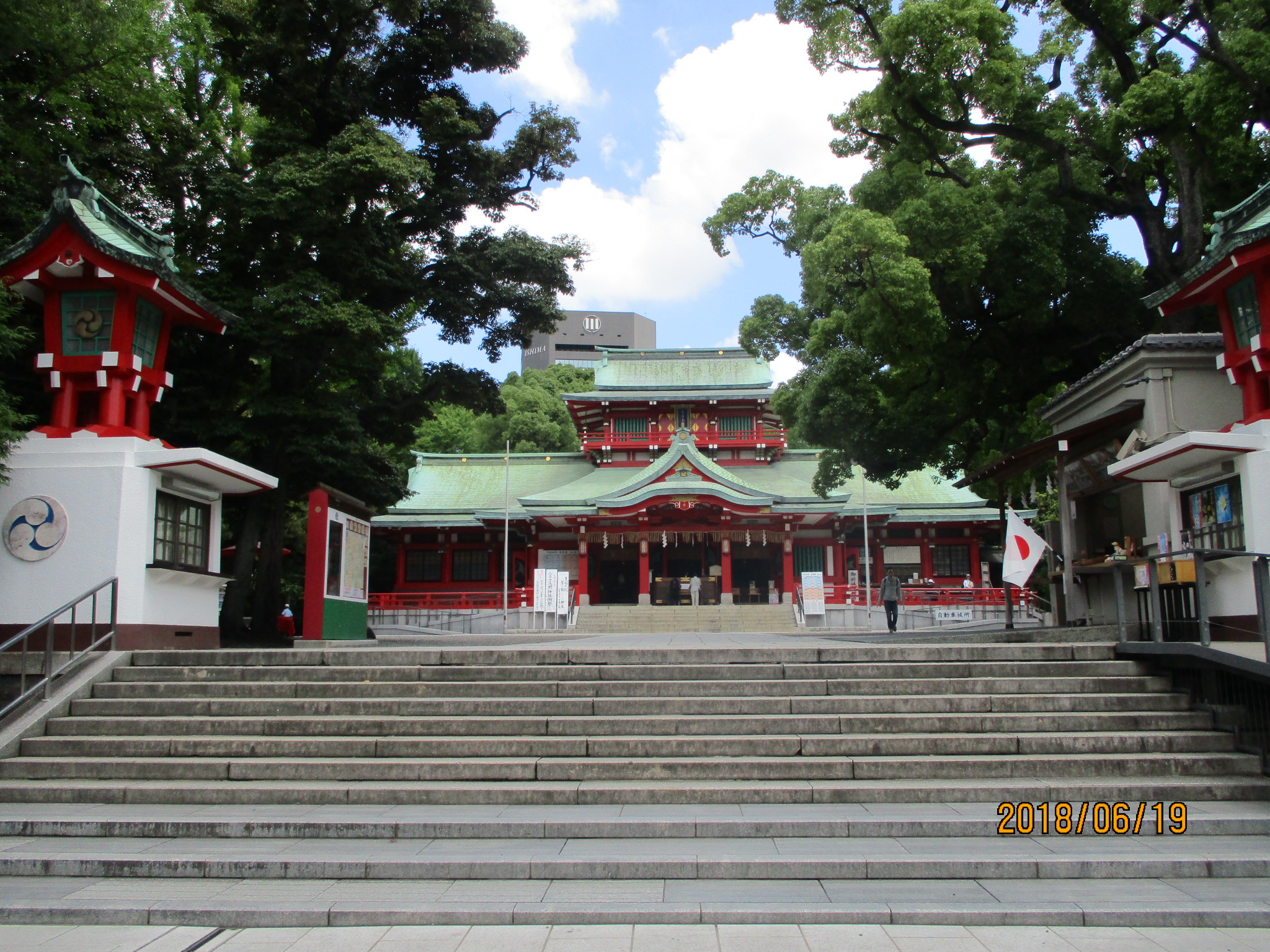

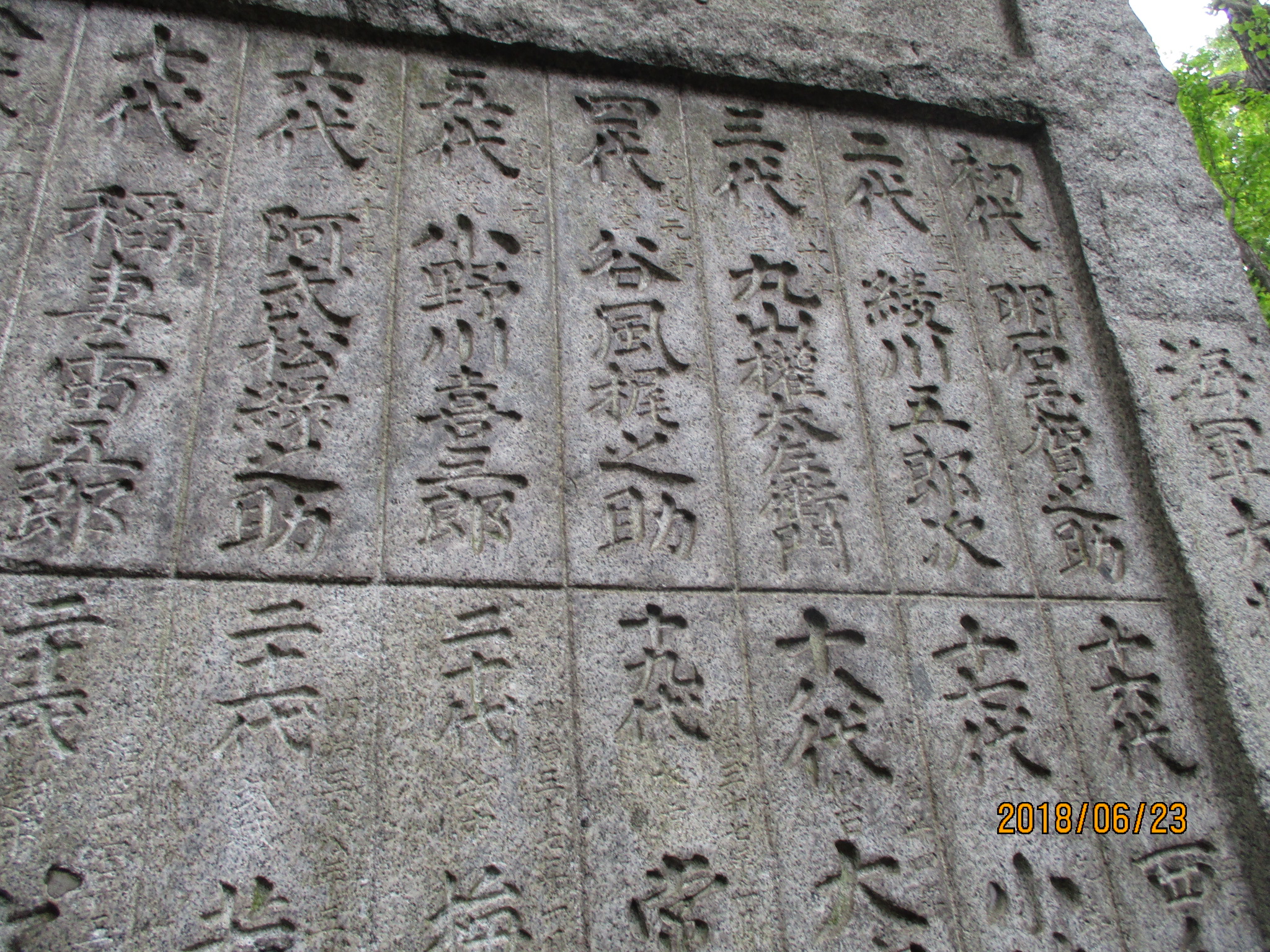

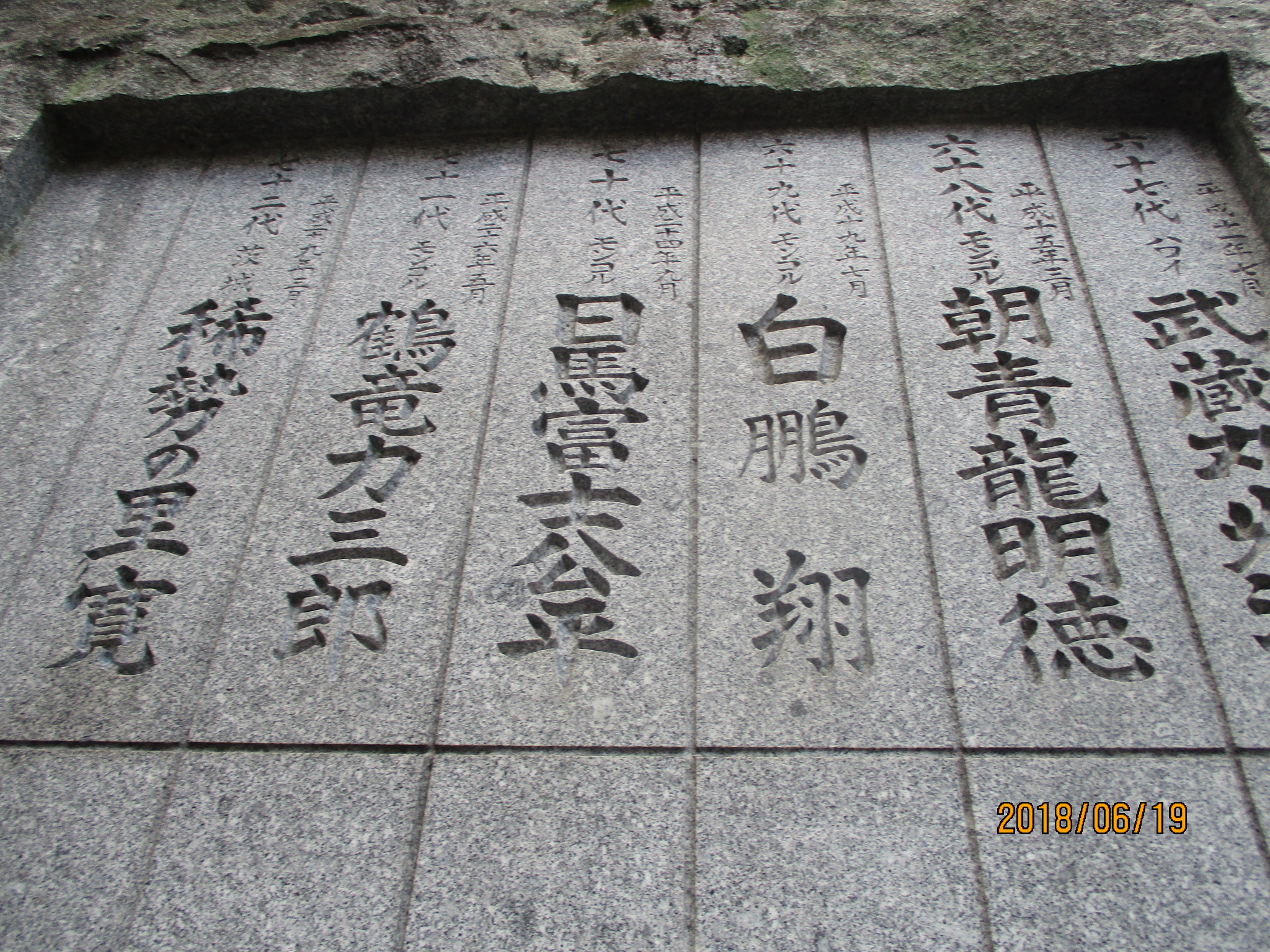

裏手の方から富岡八幡宮へ入りました。横綱力士碑は初代から現在までの名を見る事ができました。

裏手の方から富岡八幡宮へ入りました。横綱力士碑は初代から現在までの名を見る事ができました。

左手に回ると最初の花本社は芭蕉を祭神としたもんです。七渡神社や木場の角乗り碑、神馬、次々と見事な碑や奉納物が並んでいます。

左手に回ると最初の花本社は芭蕉を祭神としたもんです。七渡神社や木場の角乗り碑、神馬、次々と見事な碑や奉納物が並んでいます。

本殿が見えましたがまずは左右の碑から説明を受けました。昭和天皇が民を慈しむ歌碑、関東郡代の伊奈忠宥が奉納した灯篭、巨人力士等身碑はなんと2メートル26センチの円柱が立っていました。大鳥居から向かって左側はまず伊能忠敬の銅像で平成13年に建立されたものです。

本殿が見えましたがまずは左右の碑から説明を受けました。昭和天皇が民を慈しむ歌碑、関東郡代の伊奈忠宥が奉納した灯篭、巨人力士等身碑はなんと2メートル26センチの円柱が立っていました。大鳥居から向かって左側はまず伊能忠敬の銅像で平成13年に建立されたものです。

忠敬は現在の門前中町に居住しており測量に出かける時には必ず、この宮に参詣したとのことです。

忠敬は現在の門前中町に居住しており測量に出かける時には必ず、この宮に参詣したとのことです。

日本一の神輿も見ました。ダイヤモンドが埋め込まれている場所を我々は目を凝らしてみるのでした。紀伊国屋文左衛門が奉納したものが関東大震災で焼失し、平成3年に佐川急便社長が奉納したものです。

日本一の神輿も見ました。ダイヤモンドが埋め込まれている場所を我々は目を凝らしてみるのでした。紀伊国屋文左衛門が奉納したものが関東大震災で焼失し、平成3年に佐川急便社長が奉納したものです。

ここでお休み処があったので御手洗いと水分補給をしました。力持碑や力石も沢山集められていました。社殿は再建や修繕を繰り返し昭和31年に鉄筋コンクリートとなりました。末社を拝見して次へと進みました。

ここでお休み処があったので御手洗いと水分補給をしました。力持碑や力石も沢山集められていました。社殿は再建や修繕を繰り返し昭和31年に鉄筋コンクリートとなりました。末社を拝見して次へと進みました。

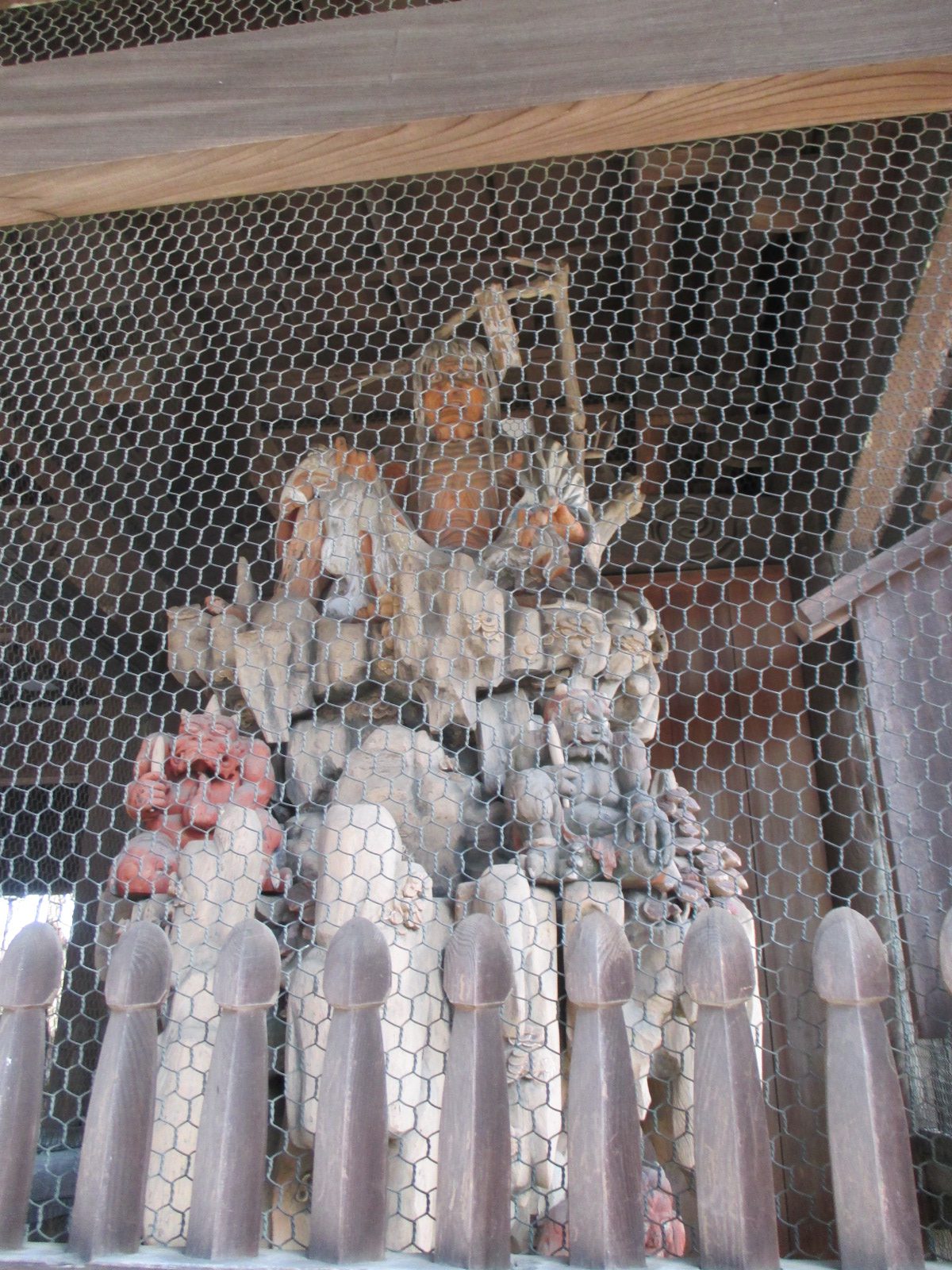

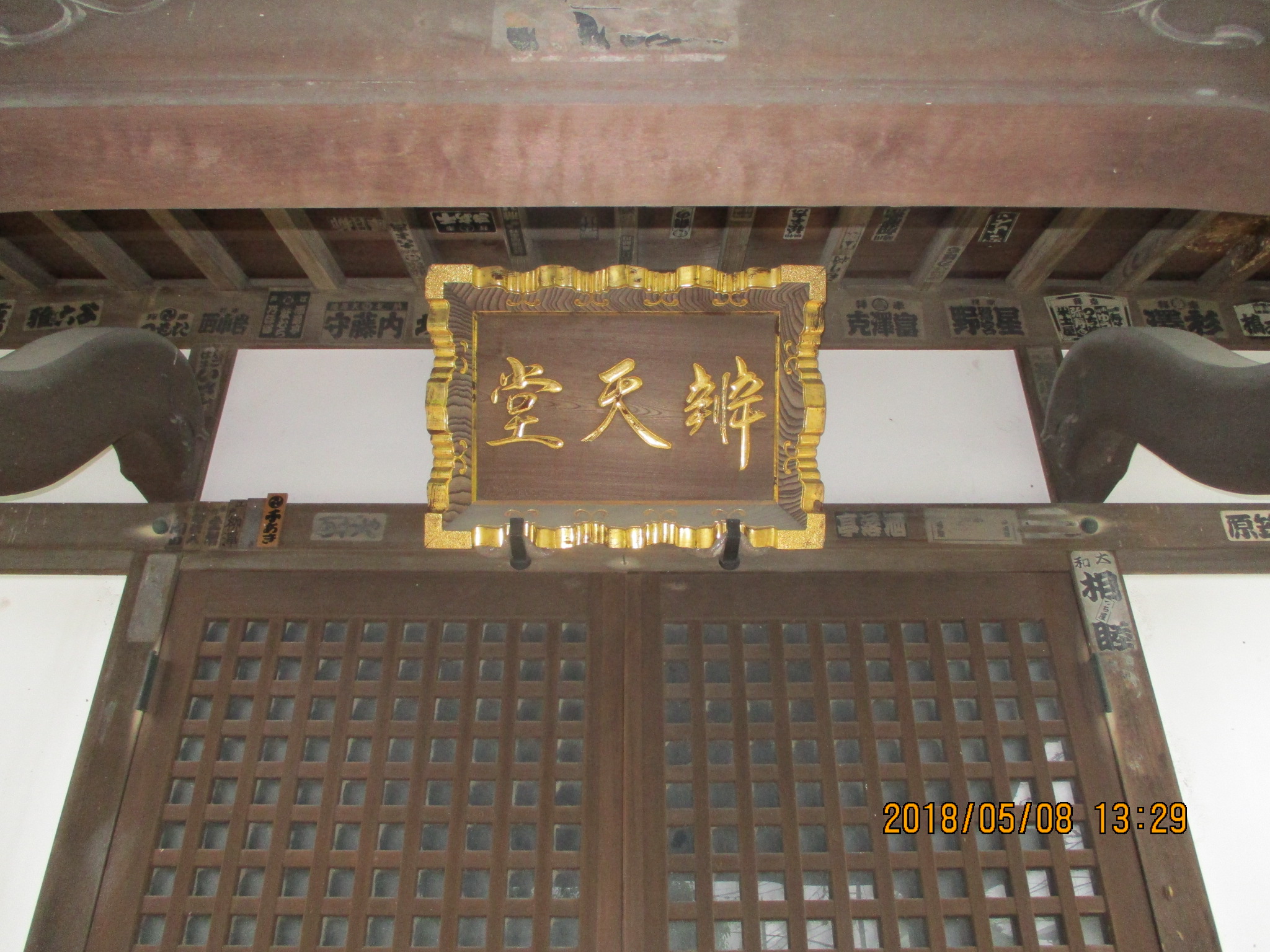

深川公園の中に入りしばらく進むと深川不動堂の梵字が壁一面にある建物の参道へと進みました。成田山東京別院です。どんどんと太鼓が響いています。吨枳尼天尊も祀られています。

深川公園の中に入りしばらく進むと深川不動堂の梵字が壁一面にある建物の参道へと進みました。成田山東京別院です。どんどんと太鼓が響いています。吨枳尼天尊も祀られています。

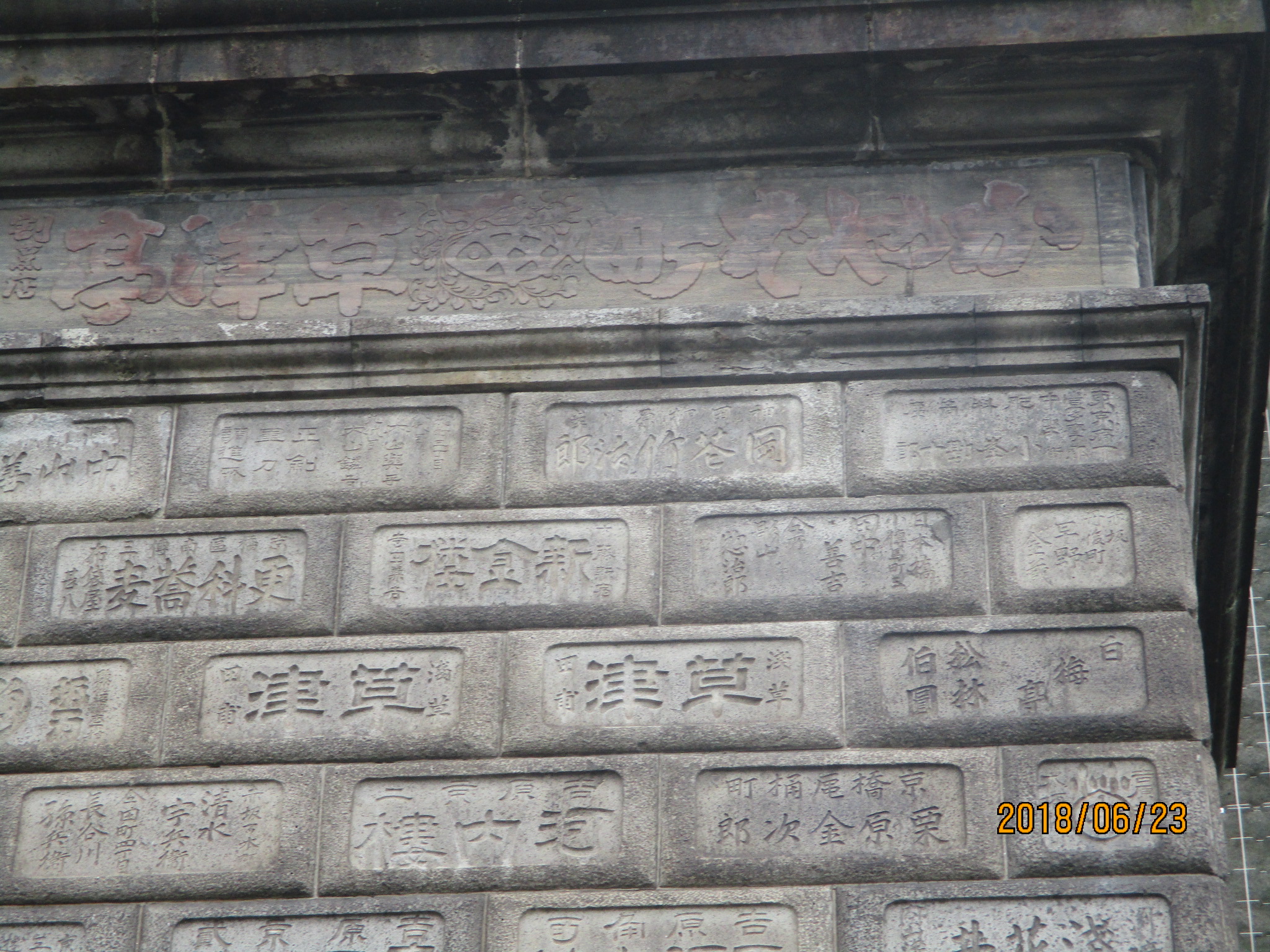

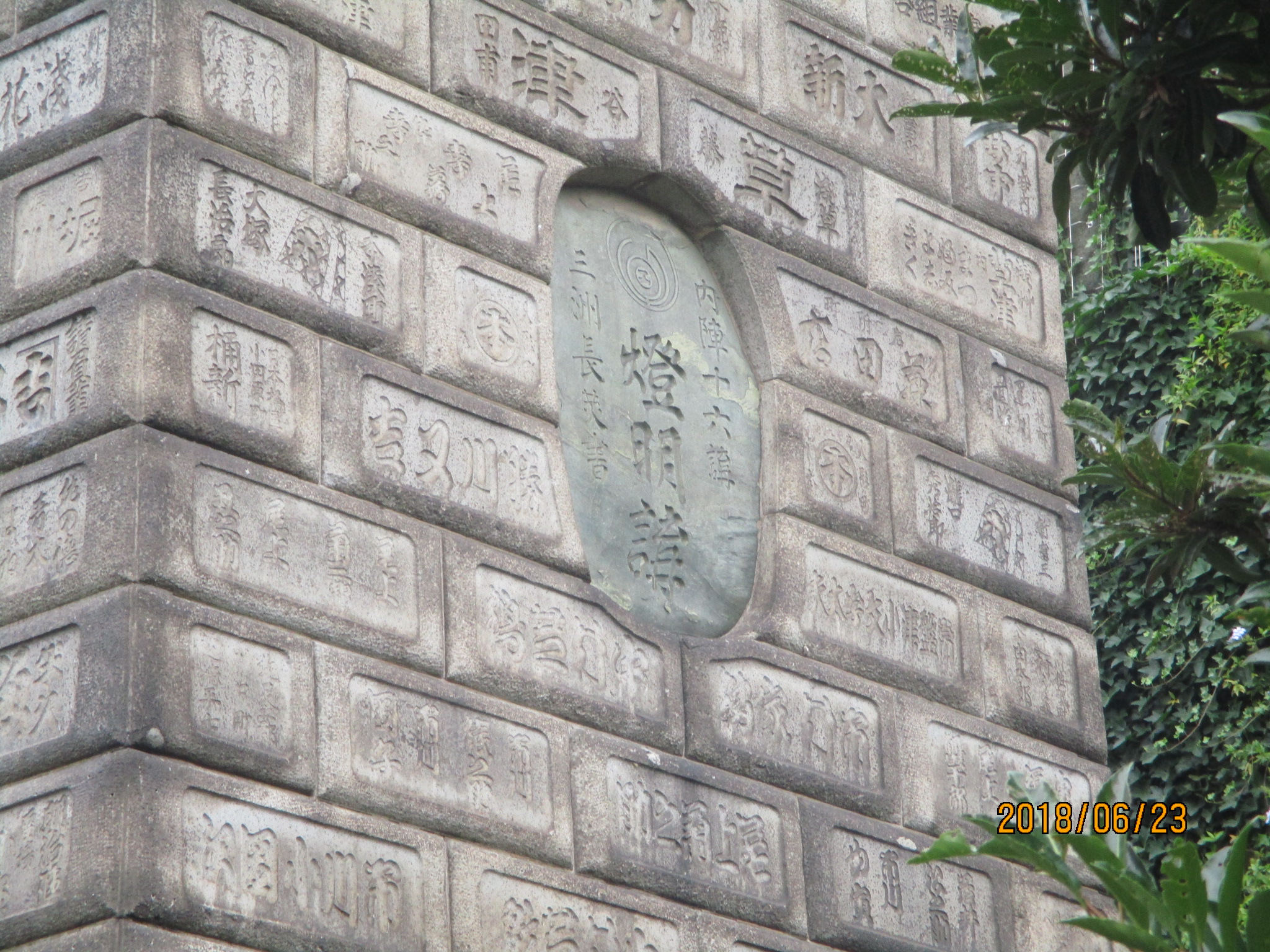

日清戦争戦勝記念の石造り灯明台がそびえていました。明治31年に竣工したもので奉納者の名や団体名の刻まれた石板で覆われています。

日清戦争戦勝記念の石造り灯明台がそびえていました。明治31年に竣工したもので奉納者の名や団体名の刻まれた石板で覆われています。

叉、富岡八幡宮別当寺の別当寺である永代寺跡の碑が側にありました。明治の初め神仏分離で廃寺になりましたが29年、塔頭の一つである吉祥院を永代寺として現在はその名を留めています。

叉、富岡八幡宮別当寺の別当寺である永代寺跡の碑が側にありました。明治の初め神仏分離で廃寺になりましたが29年、塔頭の一つである吉祥院を永代寺として現在はその名を留めています。

さて参道には両側のいろいろなお店がならんでいます。15分だけですがお買い物の時間をとりました。歴史のある店として梅花亭と伊勢屋の名が上がりました。それぞれ急ぎ買い物をしました。梅花亭は江戸末期の創業で、平たいどら焼きには驚きました。又、日本で最初の焼き菓子という亜米利加まんじゅうを買った人もいます。

さて参道には両側のいろいろなお店がならんでいます。15分だけですがお買い物の時間をとりました。歴史のある店として梅花亭と伊勢屋の名が上がりました。それぞれ急ぎ買い物をしました。梅花亭は江戸末期の創業で、平たいどら焼きには驚きました。又、日本で最初の焼き菓子という亜米利加まんじゅうを買った人もいます。

富岡八幡の門前町に、気っ風のいい深川名物の辰巳芸者を産んだと聞きました。男性はきっとその姐さんに憧れを抱いているのでしよう。成田山の赤い鳥居のような門で集合し昼食の深川飯屋さんの門前茶屋に11時45分頃に入りました。

富岡八幡の門前町に、気っ風のいい深川名物の辰巳芸者を産んだと聞きました。男性はきっとその姐さんに憧れを抱いているのでしよう。成田山の赤い鳥居のような門で集合し昼食の深川飯屋さんの門前茶屋に11時45分頃に入りました。

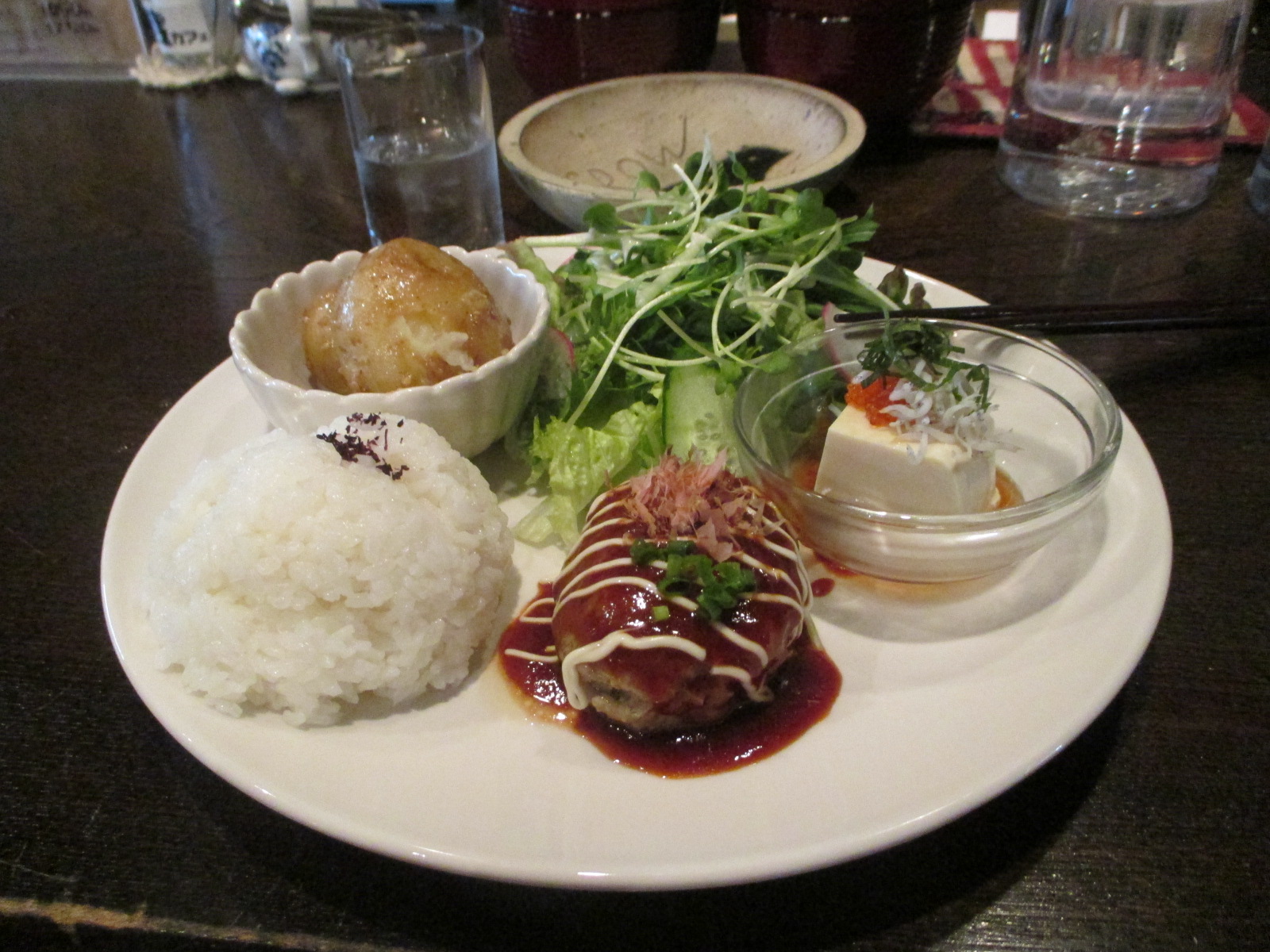

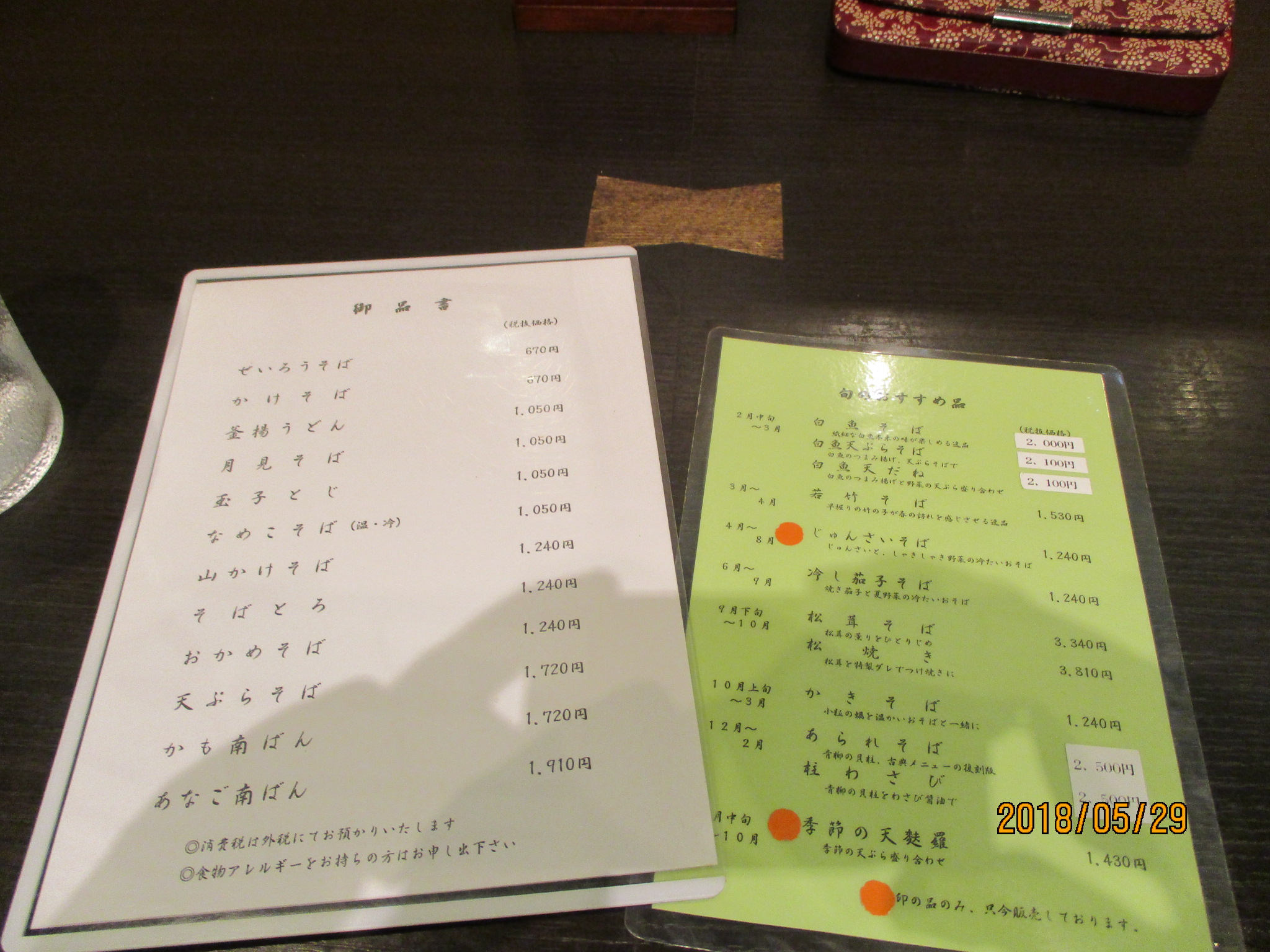

平日はランチ価格で蒸籠深川飯980円とお得でした。それにしても量の多い事。先月のお蕎麦と反対ですねと講師が笑わせました。

平日はランチ価格で蒸籠深川飯980円とお得でした。それにしても量の多い事。先月のお蕎麦と反対ですねと講師が笑わせました。

後編に続きます。

突然視界が開けました。七国山は案外低い丘の山でした。畑がいろいろあり菜の花がきれいです。横浜の景色が遠くに見えています。

突然視界が開けました。七国山は案外低い丘の山でした。畑がいろいろあり菜の花がきれいです。横浜の景色が遠くに見えています。