4月の江戸名所巡りはいつものメンバーに新しい方が2名加わり16日(火)、18日(木)、20日(土)の3日間楽しく巡る事ができました。

都営新宿線、瑞江駅を10時にスタートしました。外に出ると桜は終わりましたが若い緑が美しく目に飛び込んで来ました。

都営新宿線、瑞江駅を10時にスタートしました。外に出ると桜は終わりましたが若い緑が美しく目に飛び込んで来ました。

しばらく南方に進み10時20分頃、元はお寺の境内だったという豊田神社に着きました。旧下鎌田村の鎮守で天照大神と経津主神を祭神としています。樹齢200年以上という大欅にまず近寄りました。根は大丈夫かしらと思うくらい大きな洞がありました。

しばらく南方に進み10時20分頃、元はお寺の境内だったという豊田神社に着きました。旧下鎌田村の鎮守で天照大神と経津主神を祭神としています。樹齢200年以上という大欅にまず近寄りました。根は大丈夫かしらと思うくらい大きな洞がありました。

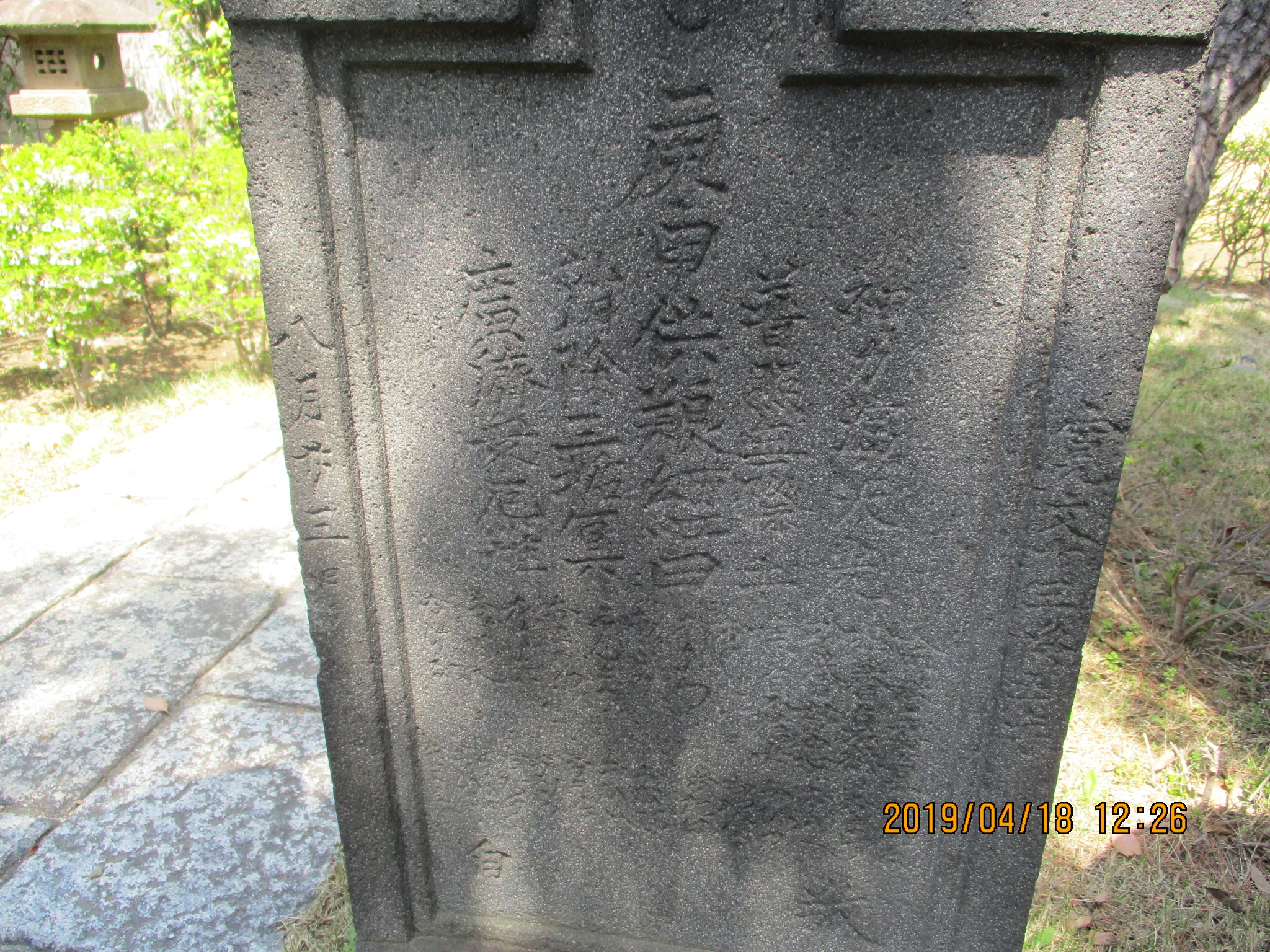

嘉永元年(1848)の石灯籠があり台座に寄進者の氏名が巻物状に彫られているのが大変面白く珍しいとの事です。そしてこちらにある富士塚は高さ3メートルで「くの字形」の登山道で裏には大沢崩れまで造っているのが特徴です。現在も富士講の講員が110名余という事にも驚きました。

嘉永元年(1848)の石灯籠があり台座に寄進者の氏名が巻物状に彫られているのが大変面白く珍しいとの事です。そしてこちらにある富士塚は高さ3メートルで「くの字形」の登山道で裏には大沢崩れまで造っているのが特徴です。現在も富士講の講員が110名余という事にも驚きました。

文政9年(1826)に信者12人に依って建立された成田山不動明王道標が角に建てられていました。しばらくの間は豊田神社に移されていたのを最近、土地の人々の尽力で昔の成田道に近い村の境であったこの場所に移されたとの事です。

文政9年(1826)に信者12人に依って建立された成田山不動明王道標が角に建てられていました。しばらくの間は豊田神社に移されていたのを最近、土地の人々の尽力で昔の成田道に近い村の境であったこの場所に移されたとの事です。

すこし進み東瑞江交番の横に地蔵堂と延享5年(1748)、文化元年(1804)、天保10年(1839)の三基の庚申塔があり邪鬼やシヨケラ等を鑑賞しました。土曜日は地蔵堂の中が見られました。中央にお地蔵様、左に如意輪観音、右に庚申観音があり34体の観音様と三猿が彫られているとの事ですが肉眼では分りませんでした。

すこし進み東瑞江交番の横に地蔵堂と延享5年(1748)、文化元年(1804)、天保10年(1839)の三基の庚申塔があり邪鬼やシヨケラ等を鑑賞しました。土曜日は地蔵堂の中が見られました。中央にお地蔵様、左に如意輪観音、右に庚申観音があり34体の観音様と三猿が彫られているとの事ですが肉眼では分りませんでした。

その脇に今では珍しくなった半鐘のある火の見櫓が建っていました。

その脇に今では珍しくなった半鐘のある火の見櫓が建っていました。

1~2分で内山家が毎日、お世話をしている道六神が門の右手にありました。道六神は道祖神の一種という事ですが内山家の奥様が毎朝、水と榊を取り替えていらっしゃいます。家の屋号が「どうろくじん」なのが良く解りました。

1~2分で内山家が毎日、お世話をしている道六神が門の右手にありました。道六神は道祖神の一種という事ですが内山家の奥様が毎朝、水と榊を取り替えていらっしゃいます。家の屋号が「どうろくじん」なのが良く解りました。

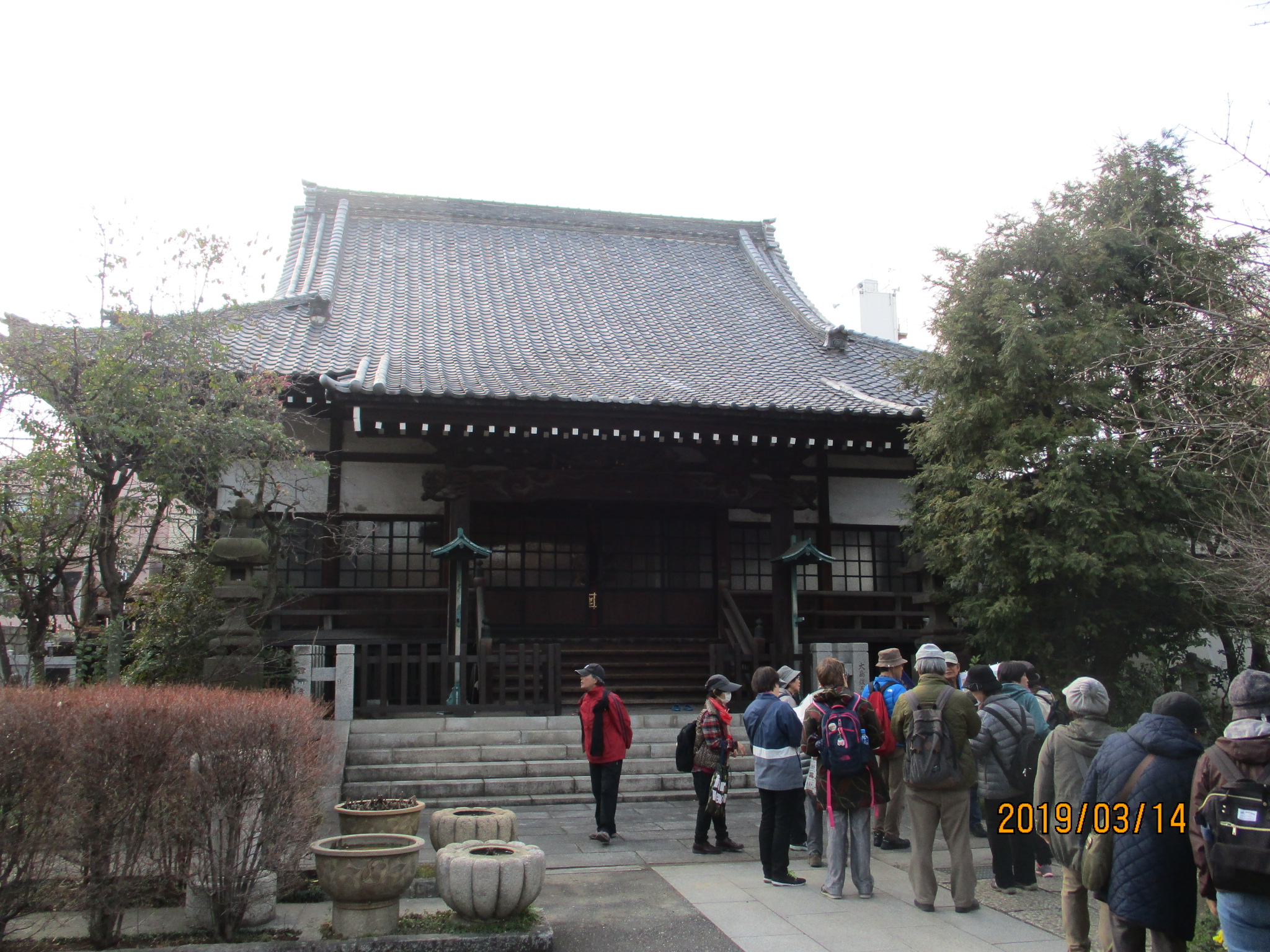

11時頃、浄土宗明福寺に入りました。土曜日は聖徳太子の講(4月の第三土曜日)で賑わっており出店も開いていました。出羽三山記念碑(羽黒山、月山、湯殿山)が目立たない所にありました。少し進むと太子堂があり、扉が開いていたので中を拝見することができました。親鸞聖人が所持していた太子の僧形立像と親鸞ゆかりの毘沙門天と観音菩薩が安置されているとの事です。

11時頃、浄土宗明福寺に入りました。土曜日は聖徳太子の講(4月の第三土曜日)で賑わっており出店も開いていました。出羽三山記念碑(羽黒山、月山、湯殿山)が目立たない所にありました。少し進むと太子堂があり、扉が開いていたので中を拝見することができました。親鸞聖人が所持していた太子の僧形立像と親鸞ゆかりの毘沙門天と観音菩薩が安置されているとの事です。

その隣には親鸞堂があります。聖人像は鎌倉時代又は室町時代の作とされています。建物の白い漆喰と青い屋根が目立っていました。

その隣には親鸞堂があります。聖人像は鎌倉時代又は室町時代の作とされています。建物の白い漆喰と青い屋根が目立っていました。

本堂の横手から奥に入らせてもらいました。袈裟掛の松の傍に鏡ケ池がありました。聖人が自らの姿を映し自分の像を彫ろうとした池だそうです。石仏が中央にはめこまれている宝篋印塔は大変珍しく皆で拝見しました。

本堂の横手から奥に入らせてもらいました。袈裟掛の松の傍に鏡ケ池がありました。聖人が自らの姿を映し自分の像を彫ろうとした池だそうです。石仏が中央にはめこまれている宝篋印塔は大変珍しく皆で拝見しました。

ルンビニとはお釈迦様がお生まれになった土地の名前だと知りました。

ルンビニとはお釈迦様がお生まれになった土地の名前だと知りました。

5~6分で次の八雲神社に着きました。祭神は素戔嗚尊で田や水の神として信仰されています。神紋が祇園守紋で胡瓜を切った図柄に似ています。土地の人々は胡瓜を食べる時は家族の名を書いて胡瓜を八雲神社にお供えして食べたとの事です。又、切る時には神紋と同じようにならないように斜めに切ったという事です。ちよっと面倒ではありますが神様を崇める村人の心情なのでしよう。

浄土宗浄興寺に行く途中の細い道にはザリガニと蛙の絵が描かれた柱が立っています。

浄土宗浄興寺に行く途中の細い道にはザリガニと蛙の絵が描かれた柱が立っています。

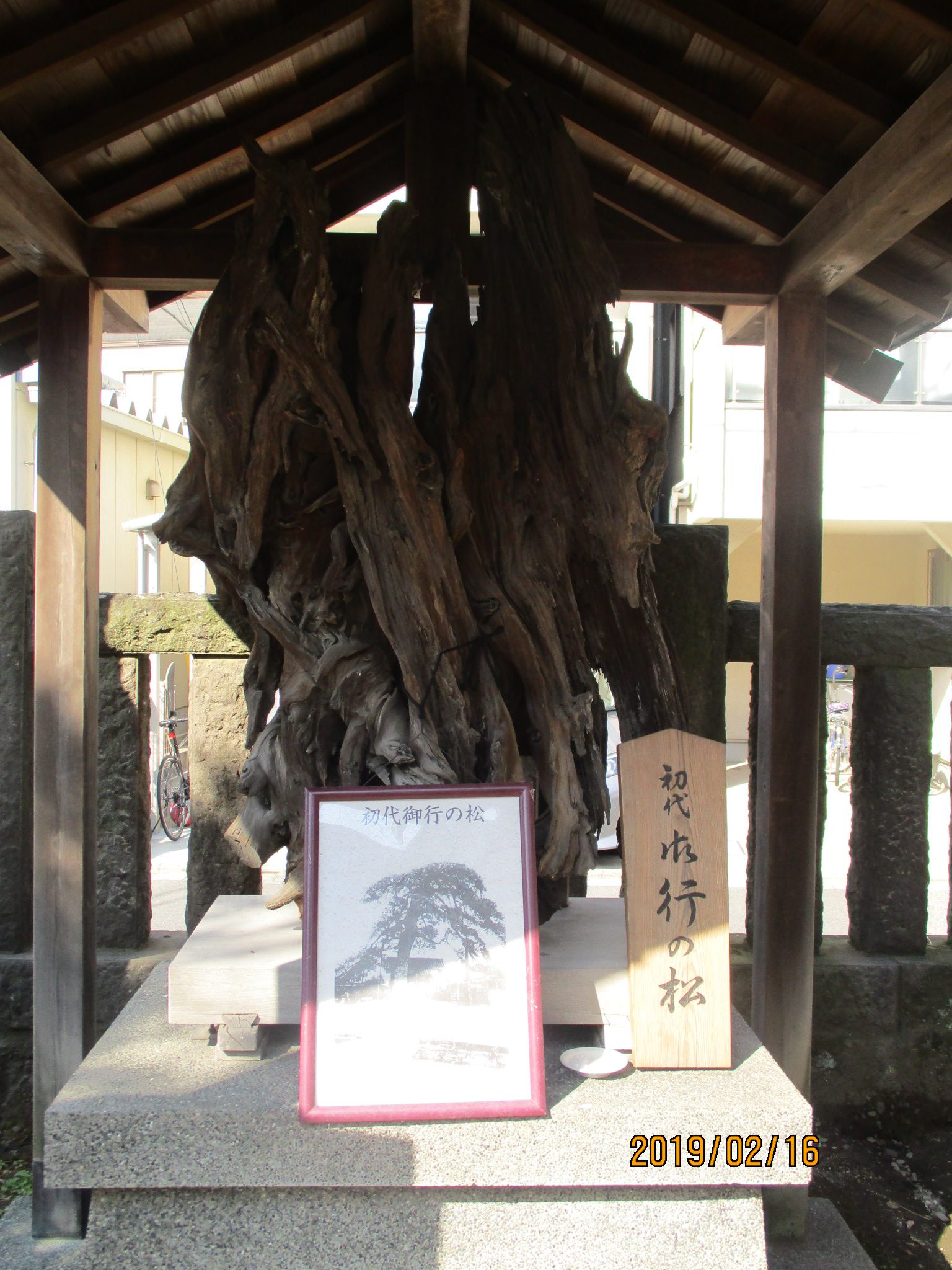

浄興寺の本堂の前にそびえていた松は北条氏康の紀行文が元で「琴弾きの松」と呼ばれ、その後、国府台の里見軍の様子をうかがったというので「物見の松」とも呼ばれました。現在の松は二代目の松と云うことです。松の向こうに鯉のぼりが泳いでいます。

新川梨を創った大塚宗蔵の大きな記念碑がありました。梨の由来など講師が説明した中で平安時代には「ありの実」と呼んだということがおかしくていつまでも頭に残りました。又、明治21年に20世紀梨が松戸市でできたと知り、千葉県が梨の産地になったということもうなずけました。その大塚宗蔵の墓もありましたが遠目に拝見するだけでした。

新川梨を創った大塚宗蔵の大きな記念碑がありました。梨の由来など講師が説明した中で平安時代には「ありの実」と呼んだということがおかしくていつまでも頭に残りました。又、明治21年に20世紀梨が松戸市でできたと知り、千葉県が梨の産地になったということもうなずけました。その大塚宗蔵の墓もありましたが遠目に拝見するだけでした。

歴代の住職が寺小屋を開き村民の教化に努めたので墓の先が筆の形状になっている筆塚も見ました。そして重厚な門を後にしてもと来た道を歩きました。

歴代の住職が寺小屋を開き村民の教化に努めたので墓の先が筆の形状になっている筆塚も見ました。そして重厚な門を後にしてもと来た道を歩きました。

7~8分で香取神社に着きました。戦国時代の永禄7年(1564)の創建で旧上今井村の鎮守で祭神は経津主命です。大銀杏の樹齢は不明ですが朽ちている部分と側から立ち上がっている部分があり生命の力強さを感じながら若葉を眺めました。

7~8分で香取神社に着きました。戦国時代の永禄7年(1564)の創建で旧上今井村の鎮守で祭神は経津主命です。大銀杏の樹齢は不明ですが朽ちている部分と側から立ち上がっている部分があり生命の力強さを感じながら若葉を眺めました。

こちらにも富士塚がありました。2メートルくらいの高さの頂上に石祠が祀られていました。大きな庚申塔が春の日に向いて立っていました。

こちらにも富士塚がありました。2メートルくらいの高さの頂上に石祠が祀られていました。大きな庚申塔が春の日に向いて立っていました。

道路に出て名所図会にもある今井の渡し跡の説明をうけました。今井は下総国と江戸を結ぶ交通の要衝だったそうです。

道路に出て名所図会にもある今井の渡し跡の説明をうけました。今井は下総国と江戸を結ぶ交通の要衝だったそうです。

河沿いを歩き4~5分で浄土宗誠心寺へ入りました。こちらには室町時代の木造聖観音菩薩像や木造薬師如来像、木造阿弥陀如来像が文化財として残っています。私たちは外にある珍しい庚申塔を拝見しました。養の字を「美良」に横に並べた異形文字を見て、笠付の円柱型の庚申塔も珍しく元禄10年(1697)の物でした。

河沿いを歩き4~5分で浄土宗誠心寺へ入りました。こちらには室町時代の木造聖観音菩薩像や木造薬師如来像、木造阿弥陀如来像が文化財として残っています。私たちは外にある珍しい庚申塔を拝見しました。養の字を「美良」に横に並べた異形文字を見て、笠付の円柱型の庚申塔も珍しく元禄10年(1697)の物でした。

12時も回り一路昼食の場所である一之江駅周辺を目指しました。中川の橋を渡り駅前で55分のお昼休憩を取りました。中華、餃子、マック、すき屋などのお好みのお店に入りました。

12時も回り一路昼食の場所である一之江駅周辺を目指しました。中川の橋を渡り駅前で55分のお昼休憩を取りました。中華、餃子、マック、すき屋などのお好みのお店に入りました。

後編に続きます。