2018年1月16日、20日の両日、本年初の鎌倉街道を歩きました。

10時に新所沢駅に集まり、最初に講師の都合で12月をお休みしたお詫びがあり、元気よくスタートしました。

16日の火曜日は寒晴れというより春のような陽気でした。20日は少し冷やりとしていましたが歩くには丁度いいと感じました。

駅よりスタートして15分位で航空発祥の地を通りました。上方に所沢航空発祥記念館の看板があります。

それから5~6分で、「おしゃびき様」という小さな地蔵堂を拝しました。咳を意味するシワブキからこの名前で呼ばれるようになったとの事です。私たちも咳に悩まされないようにお願いしました。

すぐに所沢神明社がありました。神明社は平安末期、伊勢神宮の神霊を奉祀した神社で祭神は天照大神です。日本武尊が東征の折にこの地に奉斎したとの事です。

神木の欅は千年以上の樹齢で樹皮が剥がれるところから「けやしき」(化粧する木)が名前になった話を聞きました。屋根の鰹木や千木に伊勢神宮を思い浮かべました。

境内社の中で珍しいものでは、蔵殿神社や鳥船神社がありました。

境内社の中で珍しいものでは、蔵殿神社や鳥船神社がありました。

又、脇の広い場所には人形殿があり、あらゆる人形を飾り供養していました。所沢は関東三大(越谷・鴻巣・日本橋)雛人形に次ぐ産地とのことでした。

又、脇の広い場所には人形殿があり、あらゆる人形を飾り供養していました。所沢は関東三大(越谷・鴻巣・日本橋)雛人形に次ぐ産地とのことでした。

たまり漬本店は江戸末期の醤油店でお店で買い物をしたり、手洗いにいったりして15分位、休息しました。

たまり漬本店は江戸末期の醤油店でお店で買い物をしたり、手洗いにいったりして15分位、休息しました。

数分で曹洞宗の薬王寺に着きました。

本堂の左手に新田武蔵守義宗の終焉の地の石碑がありました。義宗は義貞の三男であり、正室の子で91歳でこの地にて亡くなったそうです。

本堂の左手に新田武蔵守義宗の終焉の地の石碑がありました。義宗は義貞の三男であり、正室の子で91歳でこの地にて亡くなったそうです。

五輪塔の真ん中にある現在の新田氏の墓も見る事ができました。

「武蔵野にらちなく老ひし柳かな」

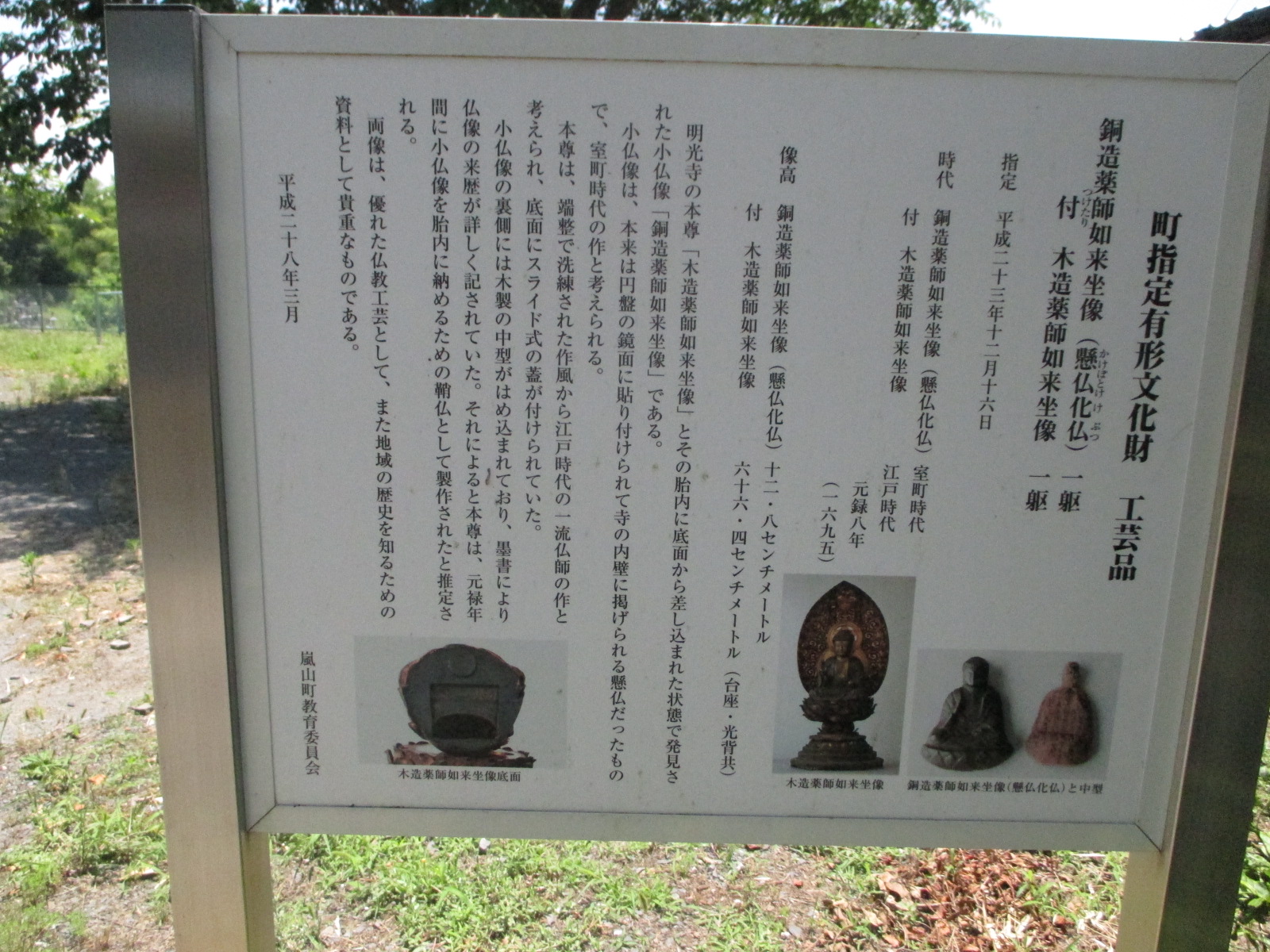

11時半頃薬王寺を後にして7~8分で真言宗豊山派の游石山観音院新光寺へ入りました。

11時半頃薬王寺を後にして7~8分で真言宗豊山派の游石山観音院新光寺へ入りました。

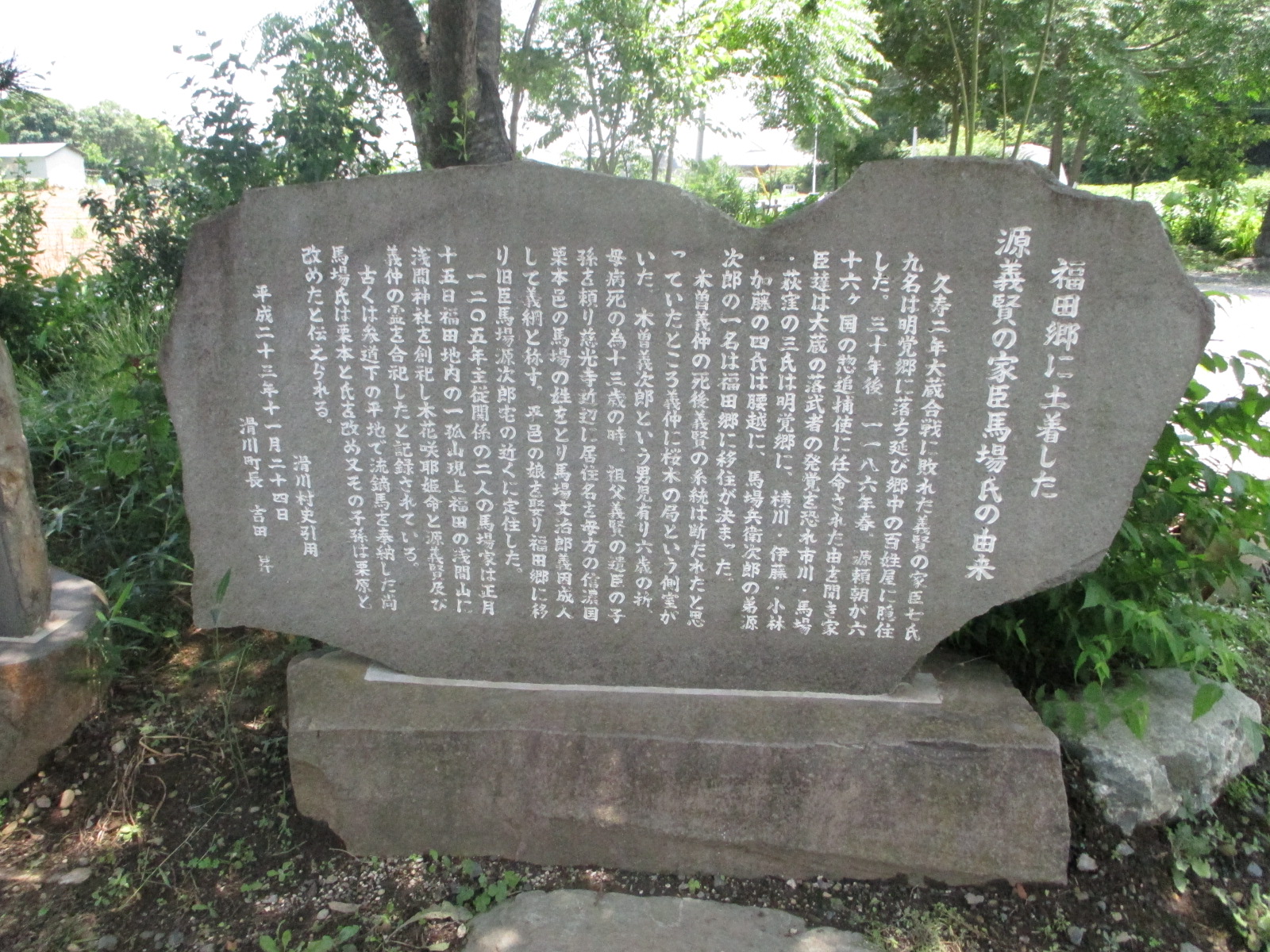

頼朝が浅間山での巻狩をした時に寄り寺領を寄進したとの事です。又、新田義貞も北条氏を打ち再び寄った折に寺領を寄進したということです。

一間幅の鎌倉街道を通り進みます。2~3分歩き講師から江戸時代にこの辺りに和泉屋という料亭があったことを聞きました。そして講師は猫の絵をかざすのでした。

一間幅の鎌倉街道を通り進みます。2~3分歩き講師から江戸時代にこの辺りに和泉屋という料亭があったことを聞きました。そして講師は猫の絵をかざすのでした。

桶屋に捨てられた三毛猫は、鎌倉街道筋の和泉屋に住み着き旅人を手招きして商売が繁盛しました。そして周りの店も繁盛したのでした。後に御堂が建てられたとのことです。

桶屋に捨てられた三毛猫は、鎌倉街道筋の和泉屋に住み着き旅人を手招きして商売が繁盛しました。そして周りの店も繁盛したのでした。後に御堂が建てられたとのことです。

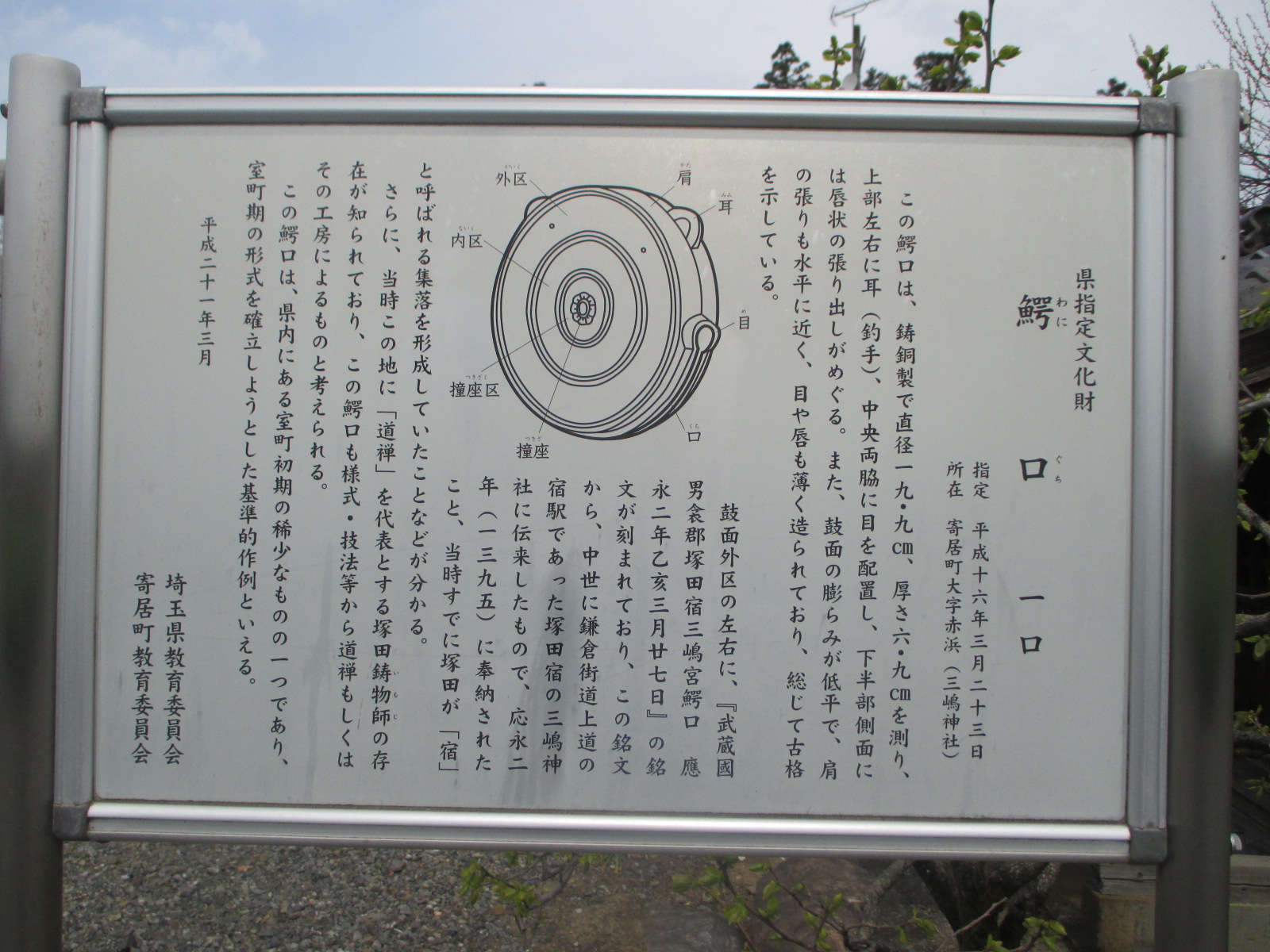

11時50分頃、午前中最後の実蔵院に入りました。こちらも真言宗です。紋は三つ割菊で戦前に供出された古半鐘に1352年、新田義貞が開基したとの銘があったそうです。

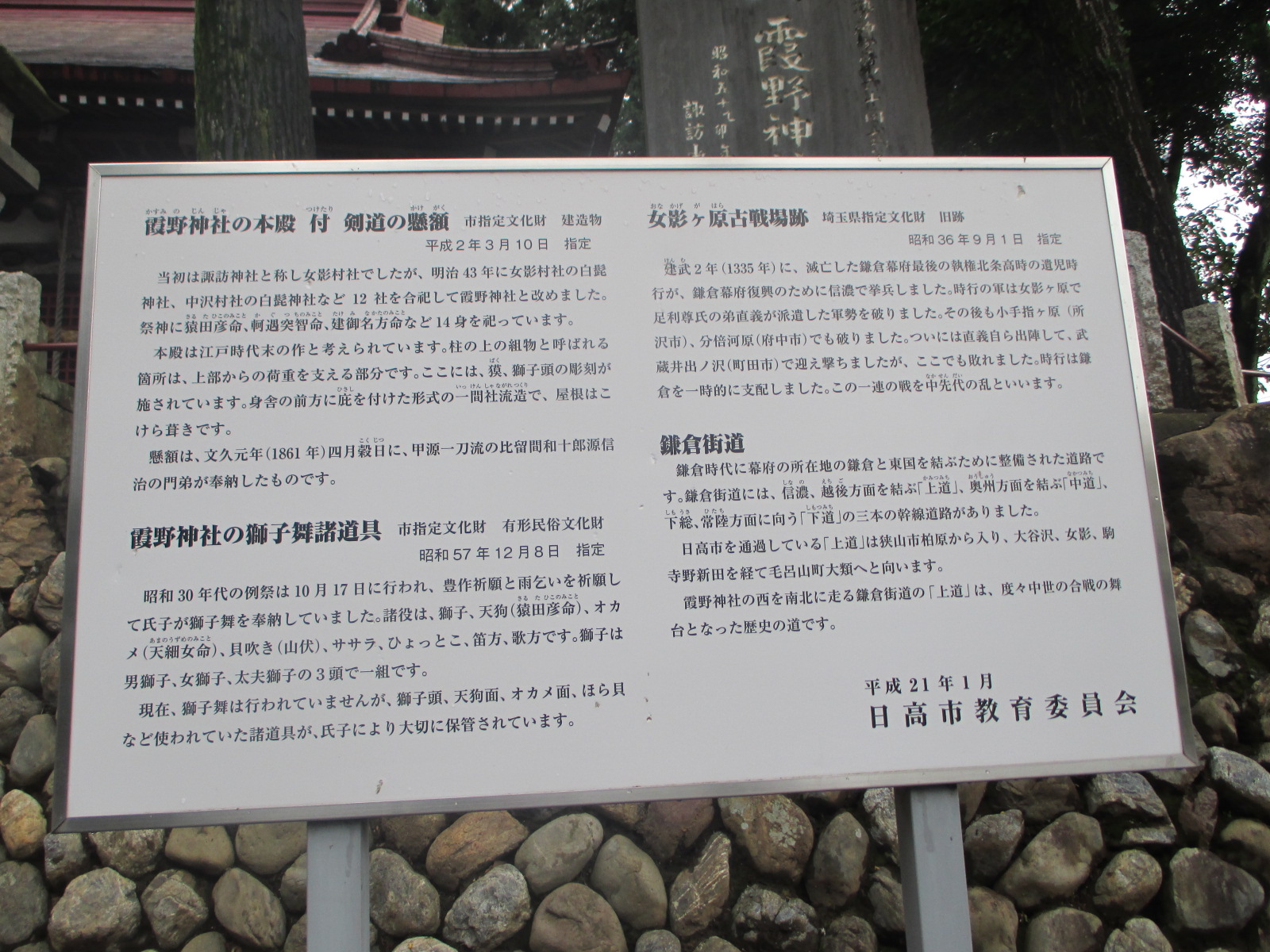

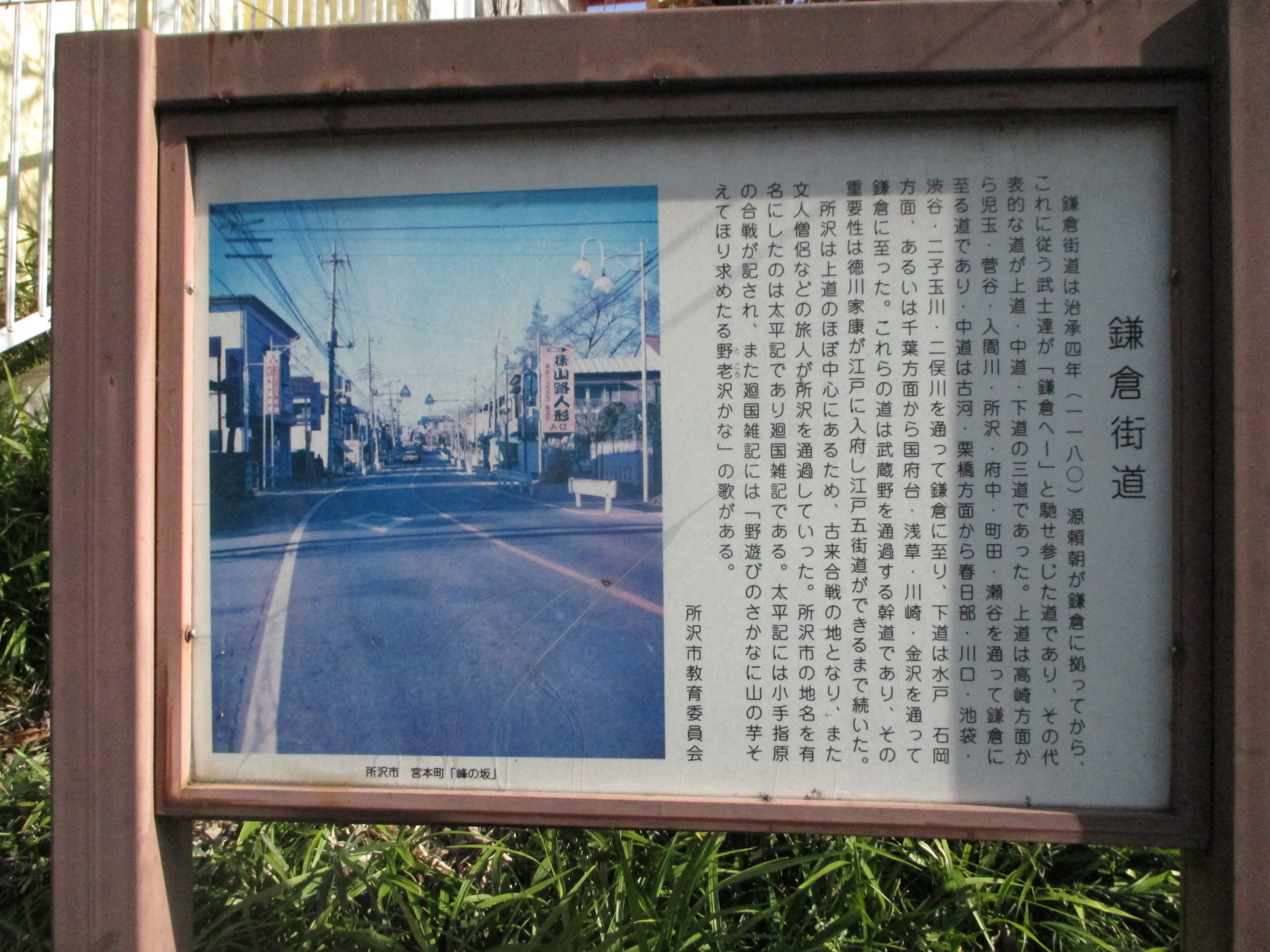

鎌倉街道上道の説明をした立て看板があり、真っすぐ進むと今日の昼食場所の駒形の交差点に出ました。

鎌倉街道上道の説明をした立て看板があり、真っすぐ進むと今日の昼食場所の駒形の交差点に出ました。

うどん屋、ステーキ店、コーヒ店に別れ1時間の休憩をとりました。

お腹がいっぱいで苦しいくらいでしたが、午後の部の始まりです。

お腹がいっぱいで苦しいくらいでしたが、午後の部の始まりです。

西武鉄道の線路沿いを歩きました。

こちらに徳川家の旗本の中根正重の墓があります。正重は家康の嫡男の信廉に仕えていましたが信廉の死後に家康に仕え、1598年に伏見で死没し長久寺に葬られました。小さな屋根の堂に守られていました。

こちらに徳川家の旗本の中根正重の墓があります。正重は家康の嫡男の信廉に仕えていましたが信廉の死後に家康に仕え、1598年に伏見で死没し長久寺に葬られました。小さな屋根の堂に守られていました。

立派な宝篋印塔がありました。この塔の台座には百姓の苗字が彫られていて、百姓は公的な場所では名乗れないが苗字を持っていた事が解ります。

立派な宝篋印塔がありました。この塔の台座には百姓の苗字が彫られていて、百姓は公的な場所では名乗れないが苗字を持っていた事が解ります。

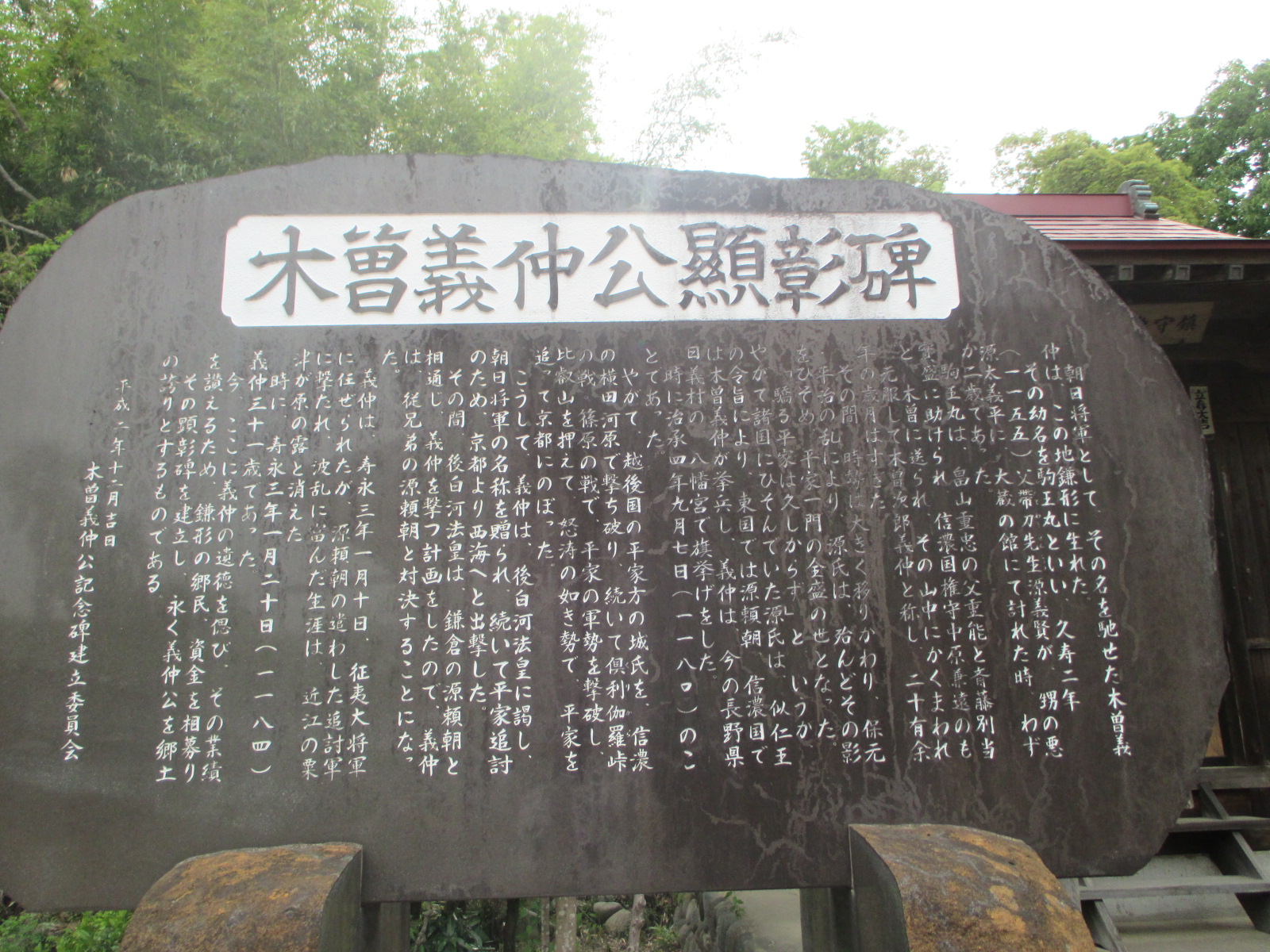

一行は勢揃橋の方向に曲がりました。小さく標記されている勢揃橋は新田義貞軍がここで勢揃いしたとの事で昭和8年に付けられたそうです。

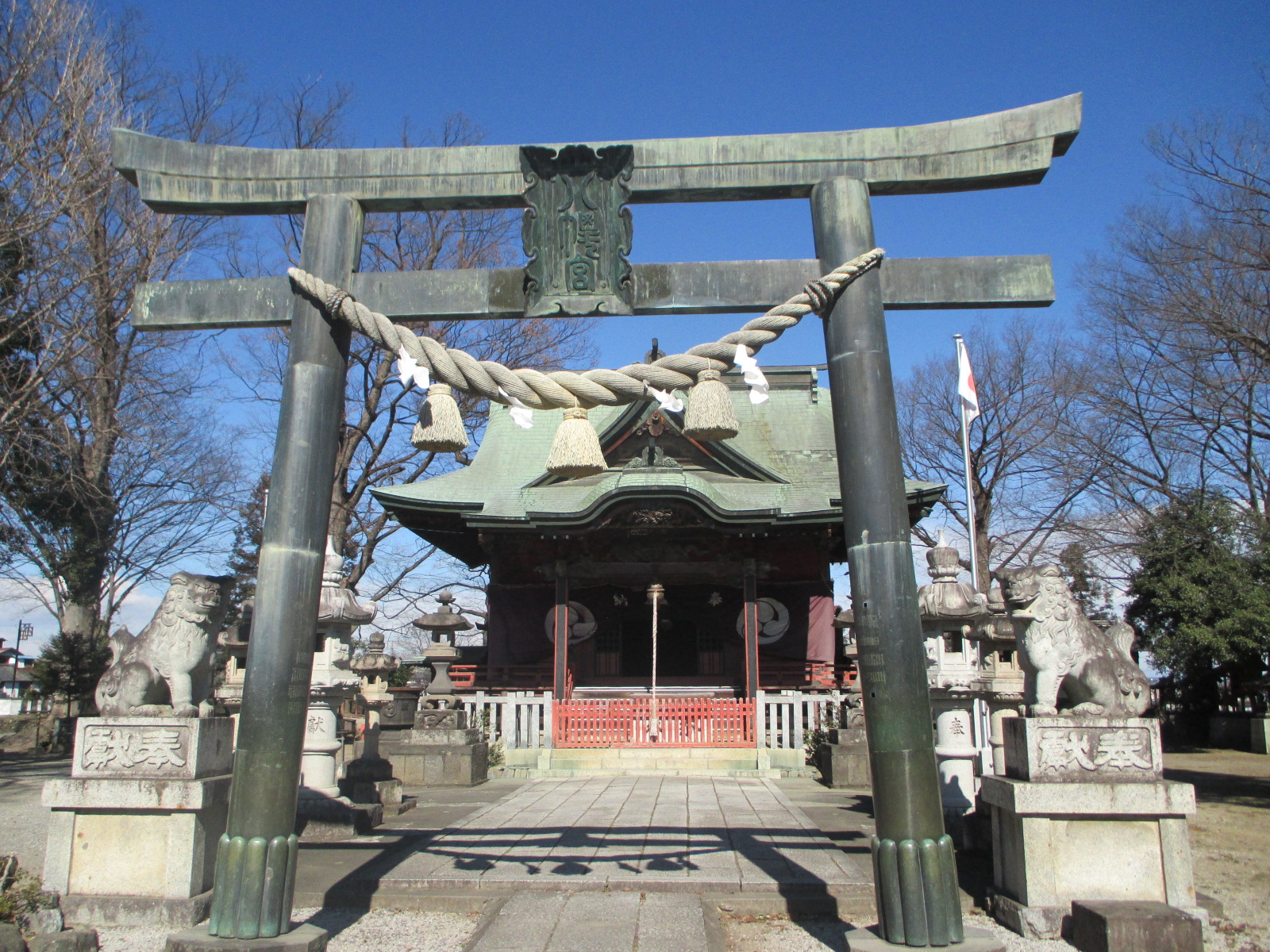

その横を通り鳩峰八幡宮着いたのは2時少し過ぎでした。921年の創建で石清水八幡を勧請したとの事です。春日燈籠の境内を奥に進みます。古い鐘楼が左手にありました。これは神仏習合の名残という訳です。

その横を通り鳩峰八幡宮着いたのは2時少し過ぎでした。921年の創建で石清水八幡を勧請したとの事です。春日燈籠の境内を奥に進みます。古い鐘楼が左手にありました。これは神仏習合の名残という訳です。

義貞が兜を掛けたという何代目かの松があり戦勝祈願した時に兜を置いた所は、兜稲荷と呼ばれていましたが現在はなくなっていました。

義貞が兜を掛けたという何代目かの松があり戦勝祈願した時に兜を置いた所は、兜稲荷と呼ばれていましたが現在はなくなっていました。

摂社として八坂神社や水天宮も拝見しました。1月15日の初水天宮には達磨市が立つと言いますが丁度終わっていて残念でした。

摂社として八坂神社や水天宮も拝見しました。1月15日の初水天宮には達磨市が立つと言いますが丁度終わっていて残念でした。

来た道を少し返って仏眼寺へ入りました。真言宗の寺で大師様の像があり、墓地には同行二人の石像が目立っていました。ここで御手洗いをお借りしました。 こちらの庚申塔は1789年の古いものですがシヨケラや邪鬼が良く見えて彫がきれいに残っていました。二十三夜塔や増上寺の大きな石灯篭も注目して拝見しました。

こちらの庚申塔は1789年の古いものですがシヨケラや邪鬼が良く見えて彫がきれいに残っていました。二十三夜塔や増上寺の大きな石灯篭も注目して拝見しました。

ここは悲田処跡で今は広々とした公園になっています。

ここは悲田処跡で今は広々とした公園になっています。 病人や貧困者を救う公の施設が833年から在った事は驚きです。悲田処跡としては徳蔵寺傍(東京都)との説もあります。

病人や貧困者を救う公の施設が833年から在った事は驚きです。悲田処跡としては徳蔵寺傍(東京都)との説もあります。

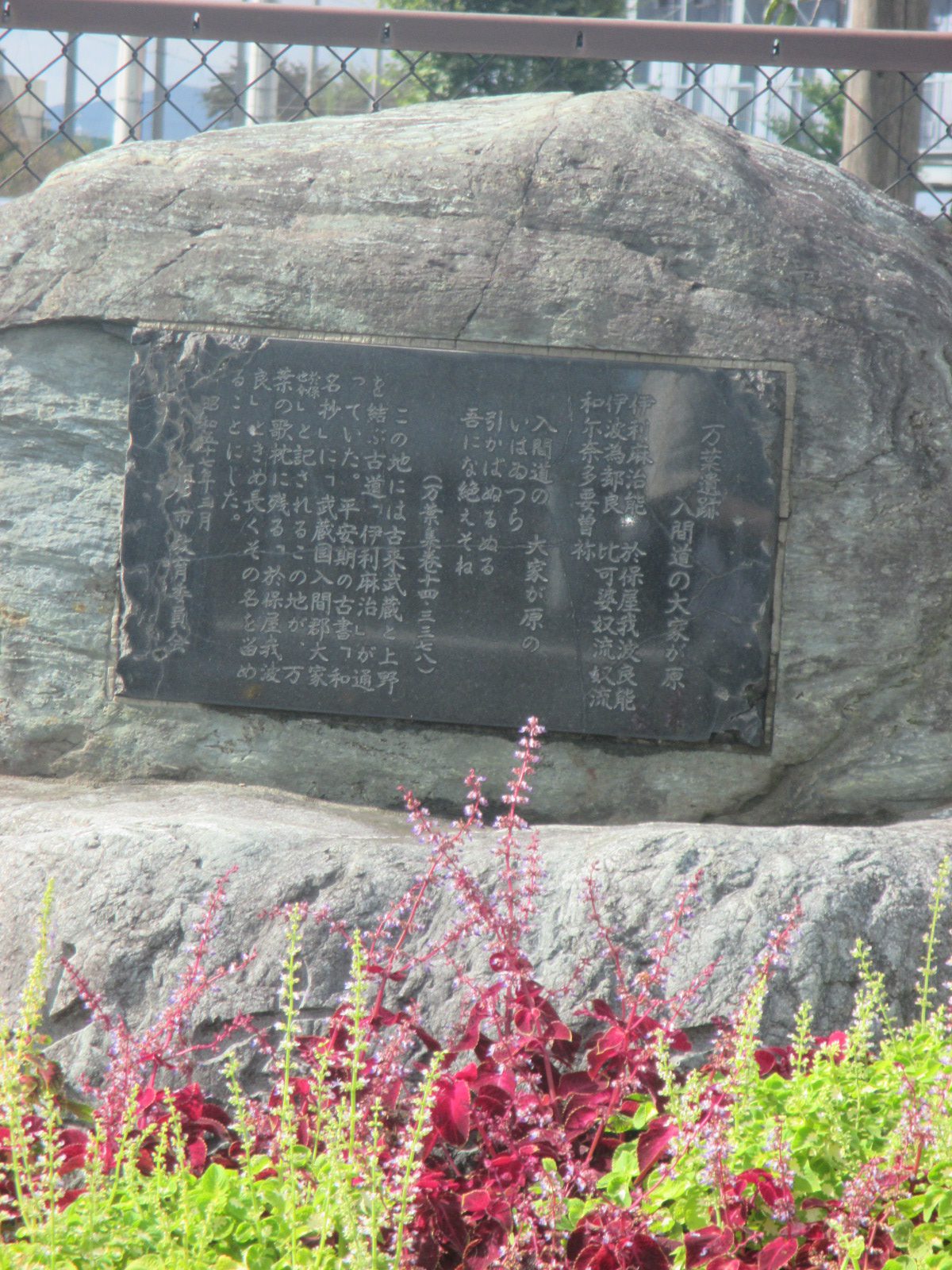

小高い丘は190Mの八国山といい、頂上からは関八州が見えたのでその名が付きました。

小高い丘は190Mの八国山といい、頂上からは関八州が見えたのでその名が付きました。

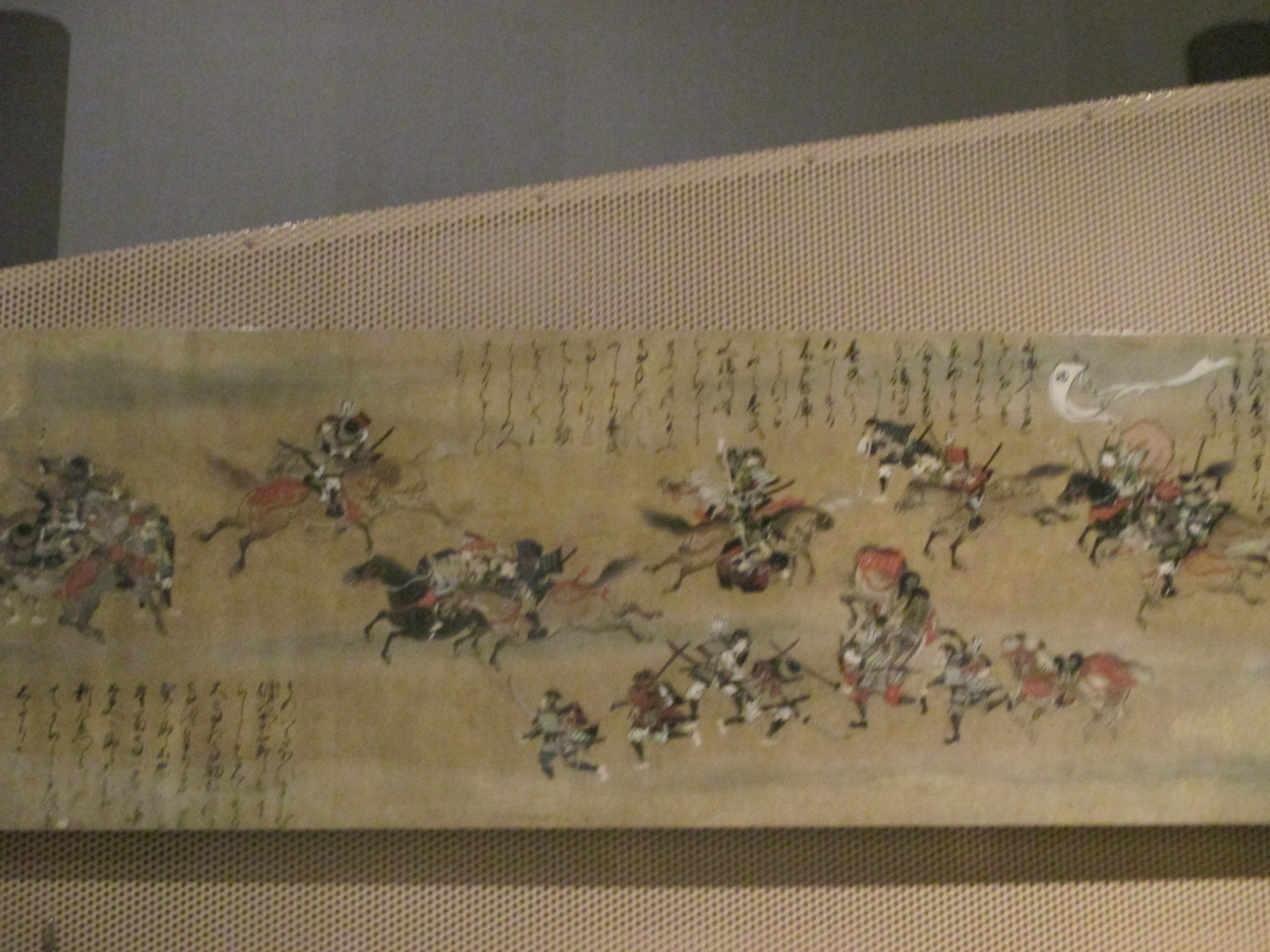

尾根づたいの道は冬木立が美しくとても歩き易かったです。15分位で将軍塚がありました。新田義貞が北条氏攻めの時に白旗を立てたとされています。この場所はその後も、たびたび戦場となったそうです。

尾根づたいの道は冬木立が美しくとても歩き易かったです。15分位で将軍塚がありました。新田義貞が北条氏攻めの時に白旗を立てたとされています。この場所はその後も、たびたび戦場となったそうです。

又、家臣が討ち死にした供養塔として「元弘青石塔婆所在跡」という立派な板碑がありました。

いつしか熊笹の道になっていました。15分位進み3時頃、東村山(都内)に入りました。大きな案内板があり少し下ると久米川古戦場跡の碑が立っていました。

いつしか熊笹の道になっていました。15分位進み3時頃、東村山(都内)に入りました。大きな案内板があり少し下ると久米川古戦場跡の碑が立っていました。

将陣場橋を渡ります。この辺は刑場があり刑吏が身を清め精進した事から付けられました。

将陣場橋を渡ります。この辺は刑場があり刑吏が身を清め精進した事から付けられました。

3時15分頃、福寿山徳蔵院に着きました。鎌倉時代には地頭の板倉氏の陣屋がありました。住職の板碑収集の膨大な数に驚くばかりでした。興味のある方は200円の拝観料で保存館を見学しました。

諏訪町自治会館の前を通り新しい住宅地を通る時に講師は、こちらに立川家の長屋門があったが現在は分譲地になっていると話しました。

諏訪町自治会館の前を通り新しい住宅地を通る時に講師は、こちらに立川家の長屋門があったが現在は分譲地になっていると話しました。

小さな白山神社が今回もありました。ここで珍しい牛頭(ゴズ)天王を見る事ができました。ほこらの中に石造りの座像があり、頭に牛の顔を頂いていました。明治の初めに近くの井戸の中から発見されたとの事です。

小さな白山神社が今回もありました。ここで珍しい牛頭(ゴズ)天王を見る事ができました。ほこらの中に石造りの座像があり、頭に牛の顔を頂いていました。明治の初めに近くの井戸の中から発見されたとの事です。

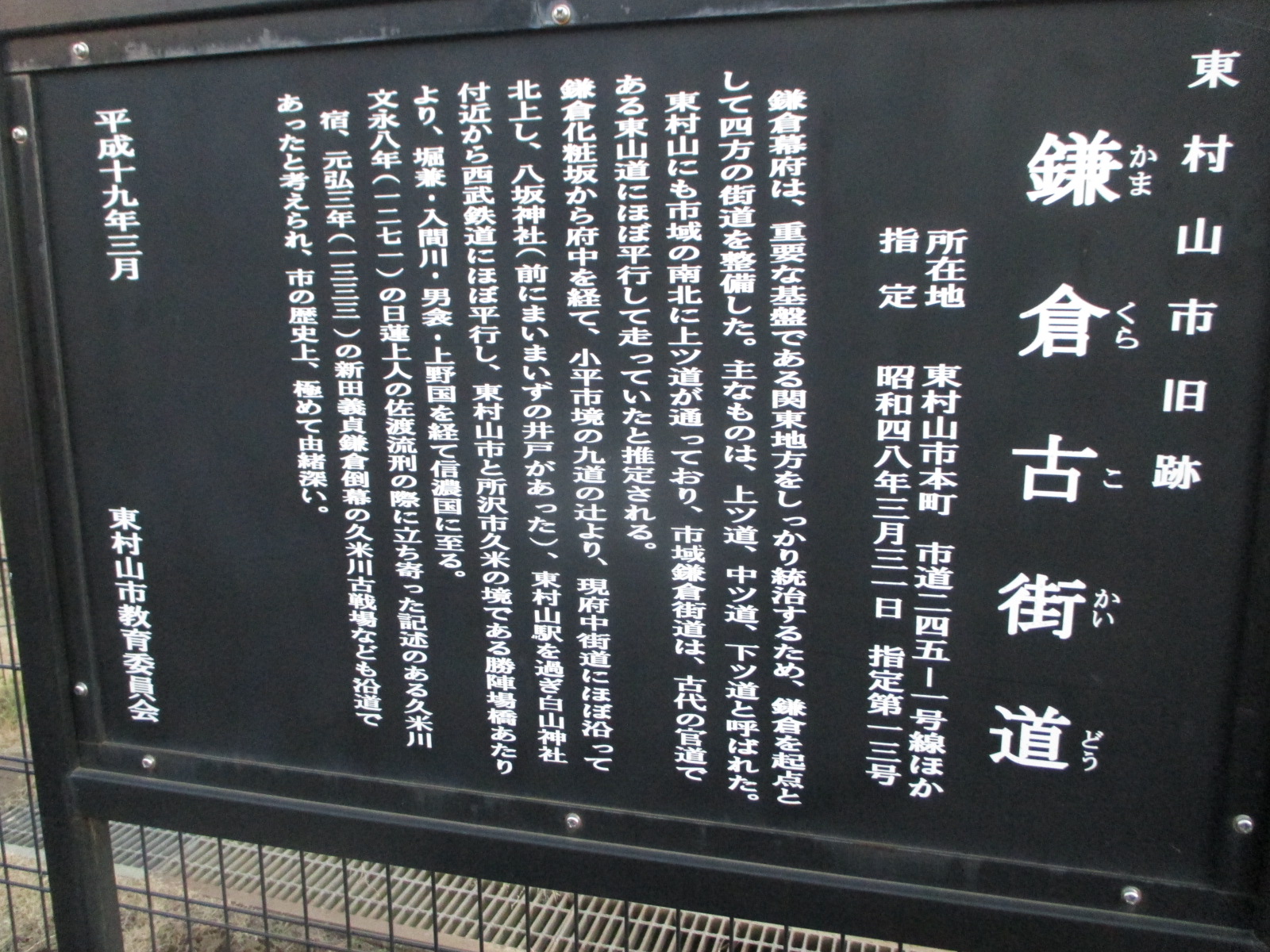

この辺りは鎌倉街道がかなり残っていました。平成19年に作られた案内板は疲れてきた私たちに元気をもたらしてくれました。

この辺りは鎌倉街道がかなり残っていました。平成19年に作られた案内板は疲れてきた私たちに元気をもたらしてくれました。

4時頃、今日の鎌倉街道はここまでで次回はこの先の東村山駅からスタートする事となりますと告げられました。

それから直ぐに道を曲がった所に「清正公」と書かれた個人が祀っている小さな建物が見えました。阿弥陀仏の掛け軸や位牌のようなものがあり花が供られていました。加藤清正は、賤ケ岳七本槍の一人で、その後も勇名をはせた人で現在でも人気があるとの事です。

さて、ある意味で本日のメインともいっていい場所にこれから行きますとのことで、私たちはわくわくしながら赤い弁天橋を渡りました。

さて、ある意味で本日のメインともいっていい場所にこれから行きますとのことで、私たちはわくわくしながら赤い弁天橋を渡りました。

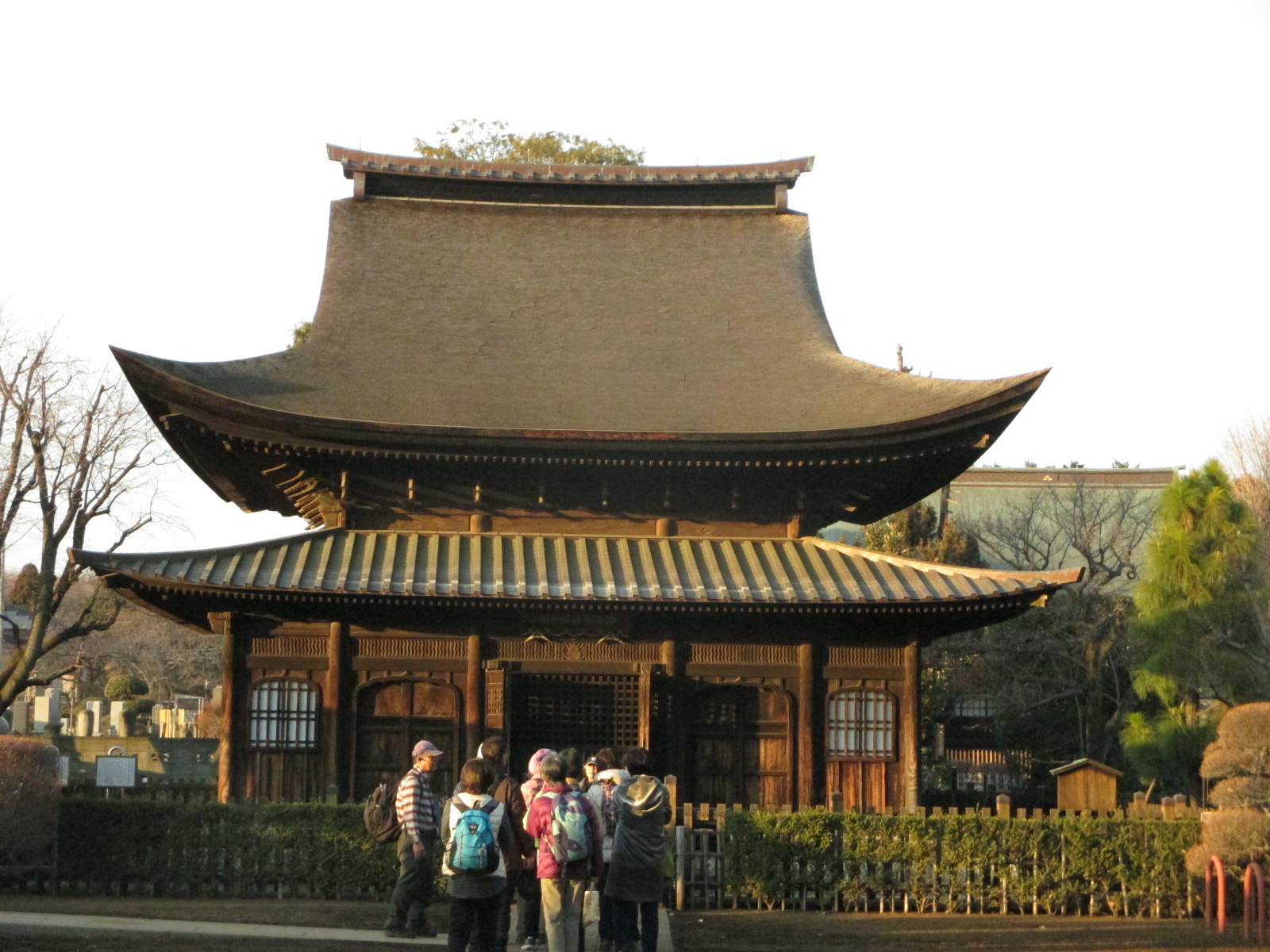

住宅地の奥を曲がると金剛山正福寺とあり、山門の先にその建物がありました。東京で唯一の国宝建造物と云います。屋根が二重なっていて北条時宗が建立し、あの円覚寺舎利殿より古い物との事です。

住宅地の奥を曲がると金剛山正福寺とあり、山門の先にその建物がありました。東京で唯一の国宝建造物と云います。屋根が二重なっていて北条時宗が建立し、あの円覚寺舎利殿より古い物との事です。

私達は飾り気のないすっきりした佇まいや、屋根の微妙な曲線に木造建築の美を深く感じました。

私達は飾り気のないすっきりした佇まいや、屋根の微妙な曲線に木造建築の美を深く感じました。

千体地蔵堂と呼ばれる堂内には一本造りの15~30センチの地蔵尊が900体程、安置されていて年に一度、公開されるとの事です。

左手に木の地蔵様が納められていました。願いが叶おうともう一体収めるという事です。

高野槇の前を通り貞和の板碑を見ました。

比較的新しい十三仏の石造物を急ぎ拝見し私達はもう一度、国宝の建物をふり向き、正福寺を後にしました。

比較的新しい十三仏の石造物を急ぎ拝見し私達はもう一度、国宝の建物をふり向き、正福寺を後にしました。

4時半を少し過ぎた頃、東村山駅に着きました。思っていたより長丁場だった本日の行程でしたが、国宝の堂を胸に刻むことができ満足感を味わいながらのお別れでした。

皆さま、大変お疲れ様でした。厳しい寒さが続いております。どうかお元気にお過ごしください。

皆さま、大変お疲れ様でした。厳しい寒さが続いております。どうかお元気にお過ごしください。