現在募集中のコース

1:川中島合戦と真田松代城下を巡る

令和8年4月4日(土)

2026年1月 月 火 水 木 金 土 日 « 11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -

最近の投稿

最近のコメント

カテゴリー

アーカイブ

- 2025年11月

- 2025年7月

- 2025年5月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年7月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

鎌倉街道・上道 第四回 神流川から児玉

今年、初めての上道の日、17日(火)、28日(土)はどちらもお天気に恵まれました。本庄駅から一時間に2本のバスが出ています。10時過ぎの鬼石行きバスで約15分の元安保で降り、5分くらいで安保氏館跡に着きました。

安保氏は北武蔵の豪族で鎌倉幕府の有力御家人でした。北条氏に接近し勢力を伸ばした後には足利氏に仕え、小田原北条氏に仕え関東の名族となりました。子孫は日露戦争時の戦艦三笠の砲術長で日本海海戦に活躍したという事です。

次の安保神社には、裸木の御神木がそびていました。

まずは隣の幸春院に着きました。丹党の安保直実の開基です。こちらは六地蔵塔が有名です。石灯篭の形をした石幢で、六角柱の各面に地蔵菩薩の浮彫がされています。

かっては中央の穴に車石がはめられ念仏を唱えながら回すことで願いが叶えられると言われていました。

八高線を渡りました。17日は写真家の人たちが大挙してカメラを構えていました。赤城山等の山々と列車をカメラに収めるためでしよう。

百科事典の平凡社を大正2年に設立しました。

先月はこの対岸を訪れました。神流川の枯れた土手が続いている景の何と長閑な事でしょうか。

もうお昼前になりました。田園の一本道をどんどん進みます。28日は、くっきりと山々が見えました。

日吉=日枝神社は、比叡山の事で日吉信仰と天台宗の結びつきから別当の長慶寺が創建に関わったと考えられています。

次に長慶寺へと入りました。菊に三諦星は天台宗の正式紋で格式の高さが分かります。

10分歩くと、桜の木の下がこんもりと盛り上がっている場所にさしかかりました。この小さな塚は、小田原北条氏の攻撃を避ける為、雉岡城を任されていた夏目氏の姫を雉岡城から上州の平井城へ逃げさせる途中、病弱な姫がここ植竹の地で亡くなりました。亡き骸を雉岡城に方に向けて埋葬したという悲話があります。

大きな防風林のある屋敷の横を通り、奥の方に板碑がずらりと集められている場所を見ました。

すぐに経力稲荷の赤い鳥居がありました。細い道をどんどん入ると奥にはキツネがずらりと並べられていました。この道が安保神社前からの鎌倉街道だとの説明を聞きました。

八日市熊野神社は古くから八の日に物資の交換市が開かれていましたが、延宝2年1674年に交換市で争いがおこり大火となって獅子舞の厄払いが奉納されたとの事です。ガラスの中の本殿ものぞきました。横には御神輿が置かれていました。

龍清寺は真言宗のお寺で南無不動明王の幟が立っていました。樹齢約300年の榧の木が飛竜の名の如く傾いています。塙保己一が幼少の頃、こちらの住職から太平記を読み聞かせてもらったということです。

芭蕉句碑の「若葉して御めの雫 ぬぐはばや」の鑑真和尚への思いを偲びました。

名字帯刀を許された農家に延享3年(1746)に生まれ7歳で失明。江戸四谷の雨富検校に入門し国学の学者として成長するのでした。水戸藩の大日本史の校正にも加わり盲人の最高位の総検校になったとの事です。

昭和42年3月に架けられたコンクリートの小さな橋ですが、その昔はどんなふうだったのでしようか。

15時半頃に浄土宗の長福寺に着きました。両側の葵の紋の真中に杏葉の紋の屋根が立派でした。

16時過ぎ、本日最後の雉岡城跡に着きました。別名八幡山城跡とも呼ばれ戦国時代には山内上杉氏の居城として築かれましたが、狭いので上州平井城に移り家臣の夏目氏に守らせていたということです。そこで、本日見たばかりの姫塚を私達は思い出すのでした。

夜泣き石(親子石)の悲しくあわれな話を聞きました。正室と側室の関係にはいつの世もそしてどの国でも悲話が残っています。堀の中にある小さな石を私たちは見つめるのでした。

トピックス

鎌倉街道上道第三回 鮎川から神流川

12月13日(火)と17日(土)の両日で37名の皆様のご参加で10時過ぎに群馬藤岡駅に集合しました。 タクシーに乗り合わせ鮎川の公民館まで移動して本日のあるき隊のスタートです。

冬晴れの中、10時40分頃に公民館の火の見櫓前を出発しました。5分で道標を見て進みます。

冬晴れの中、10時40分頃に公民館の火の見櫓前を出発しました。5分で道標を見て進みます。

山々の間に真っ白く谷川岳が見えます。麦畑には10センチに伸びた葉が出ています。 11時過ぎに小さな白山神社に着きました。鳥居も狛犬も神鈴も手水も何もない簡素な建物に細い縄に四手が下がっていました。資料では全国で8番目に多い神社という事です。

山々の間に真っ白く谷川岳が見えます。麦畑には10センチに伸びた葉が出ています。 11時過ぎに小さな白山神社に着きました。鳥居も狛犬も神鈴も手水も何もない簡素な建物に細い縄に四手が下がっていました。資料では全国で8番目に多い神社という事です。 大正9年の国勢調査記念碑がありました。大正9年(1920)から以来5年毎に行われ現在に至っています。

大正9年の国勢調査記念碑がありました。大正9年(1920)から以来5年毎に行われ現在に至っています。  すぐに庚申山へ登る道があり、私たちは近道を通る事にしました。落ち葉ですべりやすく倒れた枝や切株をよけながら気をつけ気を付け登りました。

すぐに庚申山へ登る道があり、私たちは近道を通る事にしました。落ち葉ですべりやすく倒れた枝や切株をよけながら気をつけ気を付け登りました。

思ったより早く11時半には山頂と云っても広場になっている場所に着きました。

思ったより早く11時半には山頂と云っても広場になっている場所に着きました。

北側と南側にベンチやテーブルがあり、東には庚申塔が集められていました。西側には展望台があり二階と三階共に椅子とテーブルがありました。 30分の昼食タイムを取りました。体を動かした後のお弁当の美味しいこと。眺めもよく気持ちのいい時間を過ごしました。

北側と南側にベンチやテーブルがあり、東には庚申塔が集められていました。西側には展望台があり二階と三階共に椅子とテーブルがありました。 30分の昼食タイムを取りました。体を動かした後のお弁当の美味しいこと。眺めもよく気持ちのいい時間を過ごしました。

12時少し過ぎに山頂を後に緩やかな下りの坂を降りていきました。

12時少し過ぎに山頂を後に緩やかな下りの坂を降りていきました。 二十二夜尊は平成元年とありました。右手を頬にあて思考にふける半跏思惟像の彫りはとても美しく感じました。

二十二夜尊は平成元年とありました。右手を頬にあて思考にふける半跏思惟像の彫りはとても美しく感じました。

自動車教習場を見ながら竹藪の道を行き止まりまで鎌倉街道を数十メートル歩き、引き返しました。

自動車教習場を見ながら竹藪の道を行き止まりまで鎌倉街道を数十メートル歩き、引き返しました。

山茶花の垣根の美しい道を折れると龍田寺です。車竜胆紋が、すりガラスに透明な模様で浮き上がっていました。これは村上源氏の紋です。

山茶花の垣根の美しい道を折れると龍田寺です。車竜胆紋が、すりガラスに透明な模様で浮き上がっていました。これは村上源氏の紋です。

庚申塔群の中に巳待塔があり、この地で多くあった養蚕農家の蚕の敵である鼠を、蛇が食べてくれる事からによる信仰との話を聞きました。

庚申塔群の中に巳待塔があり、この地で多くあった養蚕農家の蚕の敵である鼠を、蛇が食べてくれる事からによる信仰との話を聞きました。 先程、途切れた道はここに繫がっているという場所を見ました。竹藪がうっそうとしています。室町時代に孟宗竹が伝わったそうで鎌倉時代には、また違った光景だった事でしよう。

先程、途切れた道はここに繫がっているという場所を見ました。竹藪がうっそうとしています。室町時代に孟宗竹が伝わったそうで鎌倉時代には、また違った光景だった事でしよう。

一級河川の笹川を通ります。一級河川とに二級河川、準用河川の違いを講師より聞きました。最上川だけが例外で山形県内だけを流れているとのことです。芭蕉の、五月雨を集めて速し最上川 を思い出します。

美九里小学校の校庭の脇に鎌倉街道が通っていたとの説明板があり、大きな楠は日清戦争勝利の記念樹という事です。街道は校庭を斜めに横切っていたそうです。立派な屋根付き土俵に私たちは驚きましたが理由は後に分かりました。

また、美九里小学校の前の道路は、鎌倉街道山道との説明に私たちは、秩父の方角を見て想像を掻き立てられるのでした。

また、美九里小学校の前の道路は、鎌倉街道山道との説明に私たちは、秩父の方角を見て想像を掻き立てられるのでした。

樹形の美しいメタセコイアの横を1時頃通りました。畑の真中の道を進みます。

そして、畑の中へと入り込み小さな祠の前まで進みました。木曽義仲の若き愛妾の葵御前を祀っていました。義仲亡き後一族を頼り子供と共にここまで逃げたが、あと一歩のところで捕えられ殺されたとの事。横の板石は葵御前が隠れた石橋と云われています。

そして、畑の中へと入り込み小さな祠の前まで進みました。木曽義仲の若き愛妾の葵御前を祀っていました。義仲亡き後一族を頼り子供と共にここまで逃げたが、あと一歩のところで捕えられ殺されたとの事。横の板石は葵御前が隠れた石橋と云われています。

800年以上前の出来事が永々と伝えられている話を知り得たことに喜びを感じながらのどかな道を進みました。 立派な上州造りの屋根が目に入ってきました。

800年以上前の出来事が永々と伝えられている話を知り得たことに喜びを感じながらのどかな道を進みました。 立派な上州造りの屋根が目に入ってきました。

ビニールハウスのはるか向こうに山々の美しい稜線が浮かんでいます。

ビニールハウスのはるか向こうに山々の美しい稜線が浮かんでいます。

私達は神流川に着きました。名の由来の話やら昔はこの土手堤はなく水量があふれた時はこの辺まで水が来ていたと講師は話します。

まっすぐに続く神流川を後にして庚申塔の集められている横を通り土師神社へ進みました。

まっすぐに続く神流川を後にして庚申塔の集められている横を通り土師神社へ進みました。

土師神社の祭神は野見宿禰で、都から招かれこの地で埴輪を焼きました。又、力比べで名をはせていた当麻蹴建を負かした事から相撲の神様とも言われています。赤い鳥居の奥に土師の辻と呼ばれている土俵があります。此の地は相撲発祥の地だったのです。拝殿の壁には大鵬の「忍」の一字額や昭和46年奉納の大鵬、柏戸、北富士、佐田山の手形額が掛けられていました。私達は薄くなった手形に目を凝らして見つめました。

土師神社の祭神は野見宿禰で、都から招かれこの地で埴輪を焼きました。又、力比べで名をはせていた当麻蹴建を負かした事から相撲の神様とも言われています。赤い鳥居の奥に土師の辻と呼ばれている土俵があります。此の地は相撲発祥の地だったのです。拝殿の壁には大鵬の「忍」の一字額や昭和46年奉納の大鵬、柏戸、北富士、佐田山の手形額が掛けられていました。私達は薄くなった手形に目を凝らして見つめました。

5分程で埴輪窯跡に着きました。埴輪という大昔のことを私たちは目の当たりにしているのです。窯の跡が建物で守られて、ちやんとあるではありませんか。

5分程で埴輪窯跡に着きました。埴輪という大昔のことを私たちは目の当たりにしているのです。窯の跡が建物で守られて、ちやんとあるではありませんか。

明治39年に発見され昭和18,19年に発掘されたとの事です。人物、馬、家、太刀、矛、盾が出土したそうです。相撲の祖の野見宿禰は、垂仁天皇の命を受け殉葬者を埴輪に代える改革をし、土師氏後に菅原氏を賜ったそうです。

明治39年に発見され昭和18,19年に発掘されたとの事です。人物、馬、家、太刀、矛、盾が出土したそうです。相撲の祖の野見宿禰は、垂仁天皇の命を受け殉葬者を埴輪に代える改革をし、土師氏後に菅原氏を賜ったそうです。 そして本日最後の訪問先である諏訪神社へ2時半頃に着きました。こちらに埴輪を必要とした前方候円墳があるのです。その古墳の上に建つ諏訪神社ヘ先ずお参りをし、古く痩せた狛犬にも注目しました。そして古墳の入口を覗きました。朱の太鼓橋が池に映り美しい光景です。

そして本日最後の訪問先である諏訪神社へ2時半頃に着きました。こちらに埴輪を必要とした前方候円墳があるのです。その古墳の上に建つ諏訪神社ヘ先ずお参りをし、古く痩せた狛犬にも注目しました。そして古墳の入口を覗きました。朱の太鼓橋が池に映り美しい光景です。

途中で地元のスーパーでトイレ休憩を取り3時半すこし前に八高線群馬藤岡駅に無事到着しました。 一時間に一本しかない八高線ですが余裕をもって行動が出来ました。3時43分、一行は埴輪の地を後にしました。 12月のお忙しい時期に大勢の方々のご参加、本当にありがとうございました。

一時間に一本しかない八高線ですが余裕をもって行動が出来ました。3時43分、一行は埴輪の地を後にしました。 12月のお忙しい時期に大勢の方々のご参加、本当にありがとうございました。

皆様どうか良いお年をお迎えくださいませ。

皆様どうか良いお年をお迎えくださいませ。

新年の第四回上道で元気にお会いいたしましょう。

鎌倉街道三浦道 第二回 逗子から鎌倉

12月6日(火)と10日(土)はとても良いお天気に恵まれ26名のご参加で逗子駅を出発しました。

20分位で最初に訪れたのは岩殿寺です。こちらは坂東三十三観音の第二番札所です。徳道上人と行基の開創と伝えられる鎌倉時代以前からの古いお寺です。

石段を上がると爪堀地蔵が二体あります。弘法大師が彫ったとの伝承があります。階段を上がると右手に鏡花の池があります。泉鏡花は、明治35年から3年位逗子に住み、ここが春昼の舞台となったお寺です。 二、三度すれ違った人妻に男は恋をし、寺の裏山の横穴の舞台で芝居をした夢を見る・・・・。

石段を上がると爪堀地蔵が二体あります。弘法大師が彫ったとの伝承があります。階段を上がると右手に鏡花の池があります。泉鏡花は、明治35年から3年位逗子に住み、ここが春昼の舞台となったお寺です。 二、三度すれ違った人妻に男は恋をし、寺の裏山の横穴の舞台で芝居をした夢を見る・・・・。 観音堂の裏には、奥の院岩殿観音が安置されています。見上げて通り、そして紅葉にうっとりしながらも急な階段を降りました 。

観音堂の裏には、奥の院岩殿観音が安置されています。見上げて通り、そして紅葉にうっとりしながらも急な階段を降りました 。

下のお庭には慈母観音と慈父観音が並び、キリシタン(常夜灯)塔を見て参道を下りました。早くもボケの花が咲いていて驚きました。

下のお庭には慈母観音と慈父観音が並び、キリシタン(常夜灯)塔を見て参道を下りました。早くもボケの花が咲いていて驚きました。

通りに出て横須賀線とすれ違いました。歩道すれすれに庚申塔が集められていました。

通りに出て横須賀線とすれ違いました。歩道すれすれに庚申塔が集められていました。

説明板には、この辺りは鎌倉時代には「鎌倉道」江戸時代は「浦賀道」だったと記されていました。

説明板には、この辺りは鎌倉時代には「鎌倉道」江戸時代は「浦賀道」だったと記されていました。

10分位で法性寺です。

日蓮が、松葉谷の草庵が焼き討ちにあい山沿いに逃げて来た時に、白猿が畑から食べ物を運んだという話があります。まず白猿が扁額を持っている門を潜ります。

日蓮が、松葉谷の草庵が焼き討ちにあい山沿いに逃げて来た時に、白猿が畑から食べ物を運んだという話があります。まず白猿が扁額を持っている門を潜ります。

私達は又、どんどんと上へと昇りお寺の屋根々々が見える高さまで来ました。お堂の左上に、白猿が食べ物を運んだという窟屋があり中を覗く人もありました。

私達は又、どんどんと上へと昇りお寺の屋根々々が見える高さまで来ました。お堂の左上に、白猿が食べ物を運んだという窟屋があり中を覗く人もありました。

反対側へ進むと切岸と呼ばれている場所で垂直に切られた岩を見上げ、その岩は右手の方へずっと続いていました。所々に紅葉があり、何とも言えない他にはない風景でした。

大切岸の脇から名越の切通に入る細い道があります。

大切岸の脇から名越の切通に入る細い道があります。

いよいよ本日のメインの一つ、名越の切通しです。

いよいよ本日のメインの一つ、名越の切通しです。

10分位でまんだら堂やぐら群へと登る石段がありました。すぐに目の前が開け、見た事もない墓地群が現れました。土曜日は近くまで行くことができ、ガイドの方から説明を聞く事ができました。五輪塔を一つ一つはずしていきます。一番下の地輪の中央に穴があり、そこに陶器製の骨壺を入れたという事です。陶器は当時大変貴重のものでよく盗難にあったとのことです。

高台から後ろに目を転じれば由比ヶ浜の海がきれいに見えました。

高台から後ろに目を転じれば由比ヶ浜の海がきれいに見えました。

もとの切通しに戻り、切通しの逗子側の入口まで来て、改めて鎌倉への切通しを歩みはじめる事にしました。高い岩盤の間を進み、細い道や置き石を除けながら進みました。

もとの切通しに戻り、切通しの逗子側の入口まで来て、改めて鎌倉への切通しを歩みはじめる事にしました。高い岩盤の間を進み、細い道や置き石を除けながら進みました。

10分余りで下に線路が見えてきて鎌倉へと入っていきました。

日蓮乞い水と云われる井戸が石柱に囲まれてありました。日蓮が水を求めて杖を突きさしたところ清水が湧いたといい鎌倉五水の一つです。又、すぐ近くに銚子の井の跡碑もあり、こちらは鎌倉十井の一つです。

日蓮乞い水と云われる井戸が石柱に囲まれてありました。日蓮が水を求めて杖を突きさしたところ清水が湧いたといい鎌倉五水の一つです。又、すぐ近くに銚子の井の跡碑もあり、こちらは鎌倉十井の一つです。

通りを左に入り午前の部最後の長勝寺へ行きました。日蓮が伊豆伊東の配所から戻りここに庵を結んだのがこの寺の始まりといいます。きれいな石畳の両脇にある木々の手入れが行き届いています。

通りを左に入り午前の部最後の長勝寺へ行きました。日蓮が伊豆伊東の配所から戻りここに庵を結んだのがこの寺の始まりといいます。きれいな石畳の両脇にある木々の手入れが行き届いています。

法華堂の前に四天王に守られた日蓮のどっしりとした銅像が立っていました。高村光雲作です。又、2月12日の國祷会と云われる冷水を浴びる荒行の場がそばにありました。

法華堂の前に四天王に守られた日蓮のどっしりとした銅像が立っていました。高村光雲作です。又、2月12日の國祷会と云われる冷水を浴びる荒行の場がそばにありました。 左の脇の紅葉が何と美しい事でしようか。そして講師が皆さまに懐かしい方をお見せしますと言い、連れていかれた一角に赤木圭一郎の胸像がありました。高い場所から東京の方を見ているとも海を見ているとも言われています。

左の脇の紅葉が何と美しい事でしようか。そして講師が皆さまに懐かしい方をお見せしますと言い、連れていかれた一角に赤木圭一郎の胸像がありました。高い場所から東京の方を見ているとも海を見ているとも言われています。

大町の通りに出て10分位で昼食の場所に着きました。火曜日はスペインの台所というレストランしか空きがなく、入れなかった人はコンビニ前のベンチでおにぎりやサンドイッチなどを頂きました。

土曜日の方々はイタリア、スペイン、中華にお寿司。ちなみに筆者は火曜日のベンチでの昼食の反動でお寿司にしました。 材木座にあった正田家の別邸御用達のお寿司屋さんです。 並2050円、とても美味でした。 午後の部は1時少し廻ってから始まりました。ウルシかハゼの紅葉が美しい道を進み安国論寺へ着きました。日蓮が安国論を書いた庵があった場所であり日朗の霊場でもあります。

午後の部は1時少し廻ってから始まりました。ウルシかハゼの紅葉が美しい道を進み安国論寺へ着きました。日蓮が安国論を書いた庵があった場所であり日朗の霊場でもあります。

山門を潜るとすぐに正岡子規のレリーフと歌碑が目に入りました。こちらを訪問し後に日蓮という随筆を書いたそうです。

山門を潜るとすぐに正岡子規のレリーフと歌碑が目に入りました。こちらを訪問し後に日蓮という随筆を書いたそうです。

松葉で巴紋を染めぬいた幕に注目しました。土光敏夫の墓は力強い字ときれいな供花が印象的でした。

細い石段を上がります。ここは、松葉が谷で焼き討ちに合った際にひとまず隠れたという場所で、南面窟といいます。

もう少し上がり、寺院の屋根屋根が見える所に来ました。何と眺めの良いことでしょう。形のいい鐘楼があり、この高台から鐘を打つと海まで届くのではと思われました。

もう少し上がり、寺院の屋根屋根が見える所に来ました。何と眺めの良いことでしょう。形のいい鐘楼があり、この高台から鐘を打つと海まで届くのではと思われました。

稲村ケ崎の半島がはっきりと見え、火曜日には、雪を頂いた富士山がうっすらと見えました。

稲村ケ崎の半島がはっきりと見え、火曜日には、雪を頂いた富士山がうっすらと見えました。 しばらく観賞してまた急な階段を降りました。日蓮聖人のお杖が根付いたという山桜の古木が、細い枝を広げていました。 御法窟には、立正安国論を書いている日蓮像があり、硯の水に使用した井戸もありました。

しばらく観賞してまた急な階段を降りました。日蓮聖人のお杖が根付いたという山桜の古木が、細い枝を広げていました。 御法窟には、立正安国論を書いている日蓮像があり、硯の水に使用した井戸もありました。

7,8分で妙法寺へと進みました。こちらは苔の石段が有名です。日蓮が1253年安房の国から鎌倉へ来て初めて小庵を営んだという所です。日蓮宗の最初の寺院と云える場所です。

300円の拝観料を納め太めのお線香を頂きお参りしました。 本堂の屋根の九曜の紋に注目するように講師は話し始めました。これは、九曜紋の細川家が寄進した事によります。本堂の脇の大覚殿には加藤清正の像が安置されています。赤い仁王門の奥の苔の石段が目に入ってきました。 静寂の中にある美に感じ入りました。 進入禁止の中央の石段を避け、右手の細い階段を上がると法華堂がありました。

進入禁止の中央の石段を避け、右手の細い階段を上がると法華堂がありました。

日叡上人お手植えの蘇鉄を見て鐘楼との間の石段をまた上がりました。 尾根に出て左にすすむと最初にあったのが南の方(日叡の母)の墓、その奥に日叡(護良親王の遺児)の墓が並んで海に向っていました。

日叡上人お手植えの蘇鉄を見て鐘楼との間の石段をまた上がりました。 尾根に出て左にすすむと最初にあったのが南の方(日叡の母)の墓、その奥に日叡(護良親王の遺児)の墓が並んで海に向っていました。

護良親王の墓は、反対の方向に戻り小庵跡よりまた少し上った所にありました。海への見晴らしがよく狭い場所でしたが感慨深いものがありました。

護良親王の墓は、反対の方向に戻り小庵跡よりまた少し上った所にありました。海への見晴らしがよく狭い場所でしたが感慨深いものがありました。

下る時も細心の注意をはらいます。化粧窟の中の日蓮座像はどっしりとした姿でした。

名越家の供養塔と薩摩屋敷事件戦没者の墓もありました。 そして赤い仁王門や苔の石段、残る紅葉を後にしました。

そして赤い仁王門や苔の石段、残る紅葉を後にしました。

5分程でこちらも日蓮宗の大宝寺です。新羅三郎の館跡で後に子孫の佐竹氏が住みました。頼朝から家紋を扇子にするように言われた経緯を講師から聞きました。

三郎義光の墓は小高い場所にありました。資料の系図を見ると三郎の長兄義家の玄孫が頼朝なのです。

3時 頃に安養院に着きました。政子が頼朝の冥福を祈るために建立した寺で鎌倉末期にこの地に移されました。樹齢700年の槇の木が大きく枝葉を広げて聳えていました。

政子の墓は思ったより小さく、右にある尊観上人の墓とされている宝篋印塔の方が立派で、これは鎌倉に現存する最古のものといわれています。

人丸の墓は扇ガ谷から移されたもので父である平景清を尼となり、菩提を弔ったということです。

すぐそばの上行寺も日蓮宗で、門の内側にある左甚五郎作の龍を見上げました。桜田門外の変の水戸浪士が逃げてここで自害したとのことで、正五位の大きな墓がありました。

別願寺は時宗の寺です。足利持氏の墓はとても大きくて、四方に鳥居形の四門が浮き彫りになっていました。

八雲神社では、新羅三郎の何十キロもありそうなお手玉石を皆で笑いながら眺めました。

元鶴岡八幡(石清水八幡)を頼朝が現在の鶴岡八幡宮へ移したことを知りました。通り道の延命寺にも寄り、若宮大路へと出ました。

4時頃下馬の交差点で、鎌倉街道あるき隊の三浦道は終了しました。

本日は、大変魅力的でしたがハードな行程を皆さまお疲れ様でした。

本日は、大変魅力的でしたがハードな行程を皆さまお疲れ様でした。

鎌倉街道上道 第二回 山名から鮎川

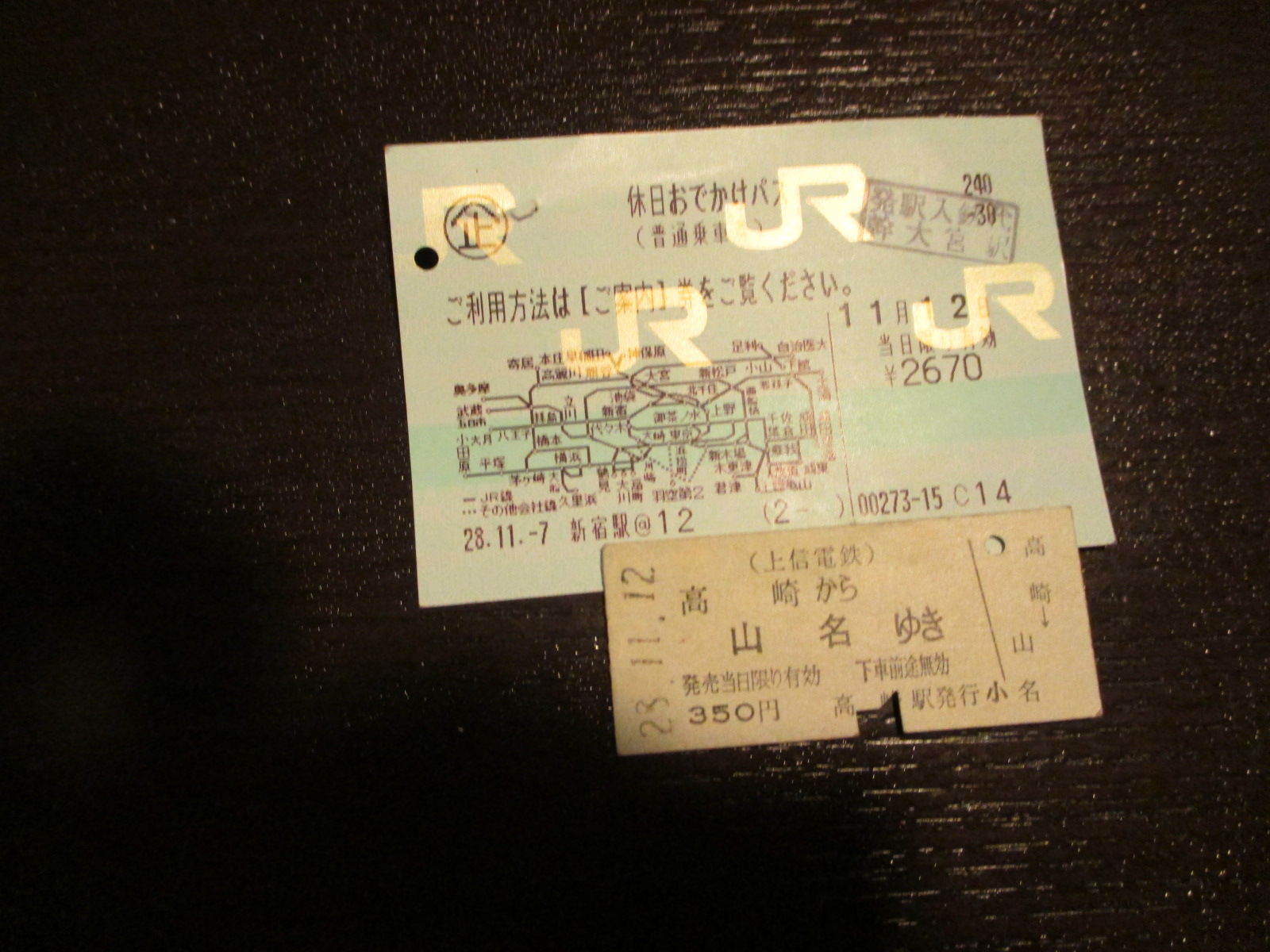

11月8日(火)、12日(土) 両日共に晴れて、とても気持ち良く歩けました。10時に皆さまが揃っていましたが、下仁田行き上信電鉄の電車は16分の発車です。山名に向けて、ペインティングされた車両に乗り込みました。

10時半過ぎ、山名駅より本日のスタートです。細い真っすぐな道の田園風景の中、左手にこんもりとしたものが古墳だと聞き、長い歴史の流れを感じながら歩みを進めました。

前回の追分より道がここへと続いているという場所を見ながら、20分位で西山名駅の線路を渡りました。

前回の追分より道がここへと続いているという場所を見ながら、20分位で西山名駅の線路を渡りました。

石碑群の中に扶桑教碑が大きく立っていました。鎌倉街道中道の新井宿での不二道(富士道)の小谷三志を思い出します。明治になり多数に分立していた講を統合して扶桑教としたそうです。 前方に妙義山が見えています。

前方に妙義山が見えています。

民家のローズガーデンやオリーブの実を見ながら歩きます。からすうりも赤く熟れています。

11時20分頃、真光寺に着きました。輪違の紋が屋根に輝いていました。こちらは石尊山大権現(大山の阿夫利神社)の石碑があり、天狗の人事異動のおもしろい話を講師より聞きました。

11時20分頃、真光寺に着きました。輪違の紋が屋根に輝いていました。こちらは石尊山大権現(大山の阿夫利神社)の石碑があり、天狗の人事異動のおもしろい話を講師より聞きました。

11時45分、迂回して鏑川の松ノ木橋を渡りました。12日には真っ白な鳥がいて感動しました。

11時45分、迂回して鏑川の松ノ木橋を渡りました。12日には真っ白な鳥がいて感動しました。

のどかな風景から細道に入り、三ツ木城址へと進みました。苔むした堀の跡を入りました。1467~87年に三ツ木信守が、平井城の北の防衛としていた城です。豊受神社が奥にあり、伊勢神宮の外宮を勧請しているとの事です。

のどかな風景から細道に入り、三ツ木城址へと進みました。苔むした堀の跡を入りました。1467~87年に三ツ木信守が、平井城の北の防衛としていた城です。豊受神社が奥にあり、伊勢神宮の外宮を勧請しているとの事です。

おしやれな白い建物はケーキ屋さんだったとか。だんだんと廃墟化していくのは悲しいですね。 また下仁田ねぎらしいしっかりしたねぎ畑が目に着きました。

12日は良く晴れていて山々がとてもきれいに見えました。 12時半過ぎ、本日の昼食を取る公園に着きました。石のテーブルといすがあり、持参のお弁当を広げました。

12日は良く晴れていて山々がとてもきれいに見えました。 12時半過ぎ、本日の昼食を取る公園に着きました。石のテーブルといすがあり、持参のお弁当を広げました。

30分余り休憩して、御手洗いも済ませ、隣の神社にお参りしました。

そして、先程通って来た吉良上野介陣屋跡へと戻りました。途中に喜蔵塚古墳(通称田村塚)で7世紀の円墳を遠目に見ました。

そして、先程通って来た吉良上野介陣屋跡へと戻りました。途中に喜蔵塚古墳(通称田村塚)で7世紀の円墳を遠目に見ました。

上野介の陣屋跡は広々とした田村さんのキヤベツ畑になっています。母親である吉良若狭守の正室が伊香保温泉からの帰途、この館で上野介を産んだとのことです。 産湯をくんだと伝えられている井戸も残っていました。この地では三河の吉良と同じく上野介を敬い忠臣蔵はご法度との事です。誰も通らないこの場所で、松の廊下事件の話などを聞きました。

天狗党が通ったという道を眺めながら、また細い道路に入り柿がたわわに実をつけた奥の墓地に入りました。四代将軍家綱の時に、凶作にも関わらず地頭の過酷な年貢に対し幕府に直訴して果てた緑埜の名主である堀越三右衛門の墓がありました。この地の民の為に命を掛けた名主の存在に感動しながら次に進みます。

2時少し過し前に平井の公民館で御手洗いをお借りし休憩しました。目の前の交番の建物

2時少し過し前に平井の公民館で御手洗いをお借りし休憩しました。目の前の交番の建物 の屋根に千木があり目立ていました。

の屋根に千木があり目立ていました。

緑埜の交差点を右に曲がると山内上杉の最後の拠点だった平井城址ということですが、我々は先へと進み、住宅地を入り千部供養塔を見ました。1783年の浅間山の大爆発の模様と被害状況を刻んだ供養塔です。昔の養蚕を物語る上州造りの屋根が見えました。

緑埜の交差点を右に曲がると山内上杉の最後の拠点だった平井城址ということですが、我々は先へと進み、住宅地を入り千部供養塔を見ました。1783年の浅間山の大爆発の模様と被害状況を刻んだ供養塔です。昔の養蚕を物語る上州造りの屋根が見えました。

ビニールハウスのある草原を過ぎ鮎川沿いを歩きます。

3時少し前に凱旋馬頭観音尊の前に来ました。明治31年、日露戦争の時の秋山好古の黒溝台の戦いの話を聞きました。勝つために、馬を降りて騎兵らしからぬ戦いをした格好の良い軍服姿の好古を私たちは思い浮かべるのでした。

3時少し前に凱旋馬頭観音尊の前に来ました。明治31年、日露戦争の時の秋山好古の黒溝台の戦いの話を聞きました。勝つために、馬を降りて騎兵らしからぬ戦いをした格好の良い軍服姿の好古を私たちは思い浮かべるのでした。

北野天神の鳥居の前を通りましたが、参道が細く長く続いている風景を見るだけで本日は寄らずに先へと急ぎました。

北野天神の鳥居の前を通りましたが、参道が細く長く続いている風景を見るだけで本日は寄らずに先へと急ぎました。 真言宗光厳寺はひっそりとしていた古い石碑と新しいお地蔵さまが対照的に立っていました。甲子塔は甲子又は子の日に講を行った供養塔でこれまであまり見かけなかった物でした。

真言宗光厳寺はひっそりとしていた古い石碑と新しいお地蔵さまが対照的に立っていました。甲子塔は甲子又は子の日に講を行った供養塔でこれまであまり見かけなかった物でした。

タクシーでJR群馬藤岡駅へ3時30分頃に着きました。8日は15分余り、12日はかなり余裕があり自動販売機のアイスクリームを大勢の方が楽しんでおられました。真っ直ぐな線路を見て、八高線で高崎方面へと出て、それぞれの帰路に着きました。

タクシーでJR群馬藤岡駅へ3時30分頃に着きました。8日は15分余り、12日はかなり余裕があり自動販売機のアイスクリームを大勢の方が楽しんでおられました。真っ直ぐな線路を見て、八高線で高崎方面へと出て、それぞれの帰路に着きました。

本日は静かな田舎道を気持ちよく歩く事が出来ました。次回の集合場所は群馬藤岡駅ですから、どのように集合すればいいのか頭を巡らしながらのお別れでした。

鎌倉街道上道 第一回 高崎から山名

平成28年10月いよいよ鎌倉街道上道がスタートしました。18日は夏日の暑さとなってしまいました。両日ともに19名のご参加で、中道より隊員の皆様が増え賑やかに高崎駅に集合しました。

10時2,3分過ぎにいざ鎌倉と、鎌倉に向けての第一歩を踏み出しました。数分であら町の交差点を渡りました。講師が「いま渡っているのが中山道ですよ。」といい、あら町の小さな諏訪神社を右手に見ながら進みました。

高崎城跡の高崎公園を通り抜け、低い石垣の角までやってきました。赤坂の庄というこの地に和田氏が築城した和田城は戦国時代まで続き、徳川家康の命で井伊直政が和田城を囲むように築城したのが高崎城です。三の丸の堀と土塁が昔の面影を止めていました。

こちらの境内で上道からのご参加の新しい隊員の方々の紹介がありました。

高崎城主の大河内氏の祖先である源頼政を祀ってあります。歌人であり鵺退治で有名ですが平氏との宇治川の戦いで没しています。また社殿の前には内村鑑三記念碑があり、全国からの寄附でできたということです。無教会主義や非戦論の提唱で知られています。

5,6分で光明寺に着きました。弘法大師の像が建っています。鑑三が建てた内村家の墓を見せていただく為にご挨拶をしてから、道を隔てた墓地へ向かいました。

又2,3分の所に高崎藩の御典医だつた佐藤病院がありました。この病院の右手の狭い場所に化け石と呼ばれる大きな石が置かれていました。馬蹴り石とも呼ばれたこの石の表面をみていると何かの顔が浮かんできます。

しかし私たちはゆっくりすることはできず、早々に次へと向かいました。興禅寺は高崎宿で最も由緒ある寺ということです。新田義重が創建して戦国時代には和田信輝が再興したそうです。

明治の大火で山門だけが焼けなかったのは雲竜図の龍が水を吐いたからだとされています。

明治の大火で山門だけが焼けなかったのは雲竜図の龍が水を吐いたからだとされています。

11時半頃、上信鉄道の踏切を渡りました。明治5年開設の日本で一番古い私鉄です。鎌倉街道記念碑が植え込みの中にありました。

琴平神社に着いたのは11時40分位でした。本日は二手に別れ神社の境内でお弁当の人と、近くに1軒しかないトンカツ屋へ行く人との昼食となりました。定食1200円はまあまあ、あっさりとしていてよかったとのお声をいただきました。 12時半頃から午後の部の始まりです。琴平神社に戻り随身門をくぐりました。狛犬の手前に天狗の像が立っています。左側の天狗は鼻が高くない烏天狗です。拝殿の左には赤と黒の天狗の顔の額がありました。

12時半頃から午後の部の始まりです。琴平神社に戻り随身門をくぐりました。狛犬の手前に天狗の像が立っています。左側の天狗は鼻が高くない烏天狗です。拝殿の左には赤と黒の天狗の顔の額がありました。

江戸時代に四国の琴平宮を、江戸藩邸に勧請していて、明治になってからこちらに移したとのことです。神紋が、天狗が持っている団扇だなんて、とてもユーモアが感じられます。横にある飯玉神社へもお参りをしました。

江戸時代に四国の琴平宮を、江戸藩邸に勧請していて、明治になってからこちらに移したとのことです。神紋が、天狗が持っている団扇だなんて、とてもユーモアが感じられます。横にある飯玉神社へもお参りをしました。

真言宗の荘厳寺では、大きな魚板が目に飛び込んできました。賽銭箱の前に横たわっているではありませんか。お釈迦様と、ある魚の大王との関わりから木魚と魚板が生まれたと講師の面白い話を聞きました。

高崎観音を建立した井上保三郎の墓の前で、あの田中角栄が務めていたのがこの井上土建の東京支店だったと聞きました。皆でへぇ~と言いながら大きなお墓を見上げるのでした。

天保時代の男女双体道祖神を見て通りました。石に文字を刻んだ大きな道標を兼ねた馬頭観音もありました。

10分位歩くと万葉集にも歌われた佐野の渡しにやってきました。こちらでは烏川を挟んでの悲恋の謡曲舟橋の話もあります。

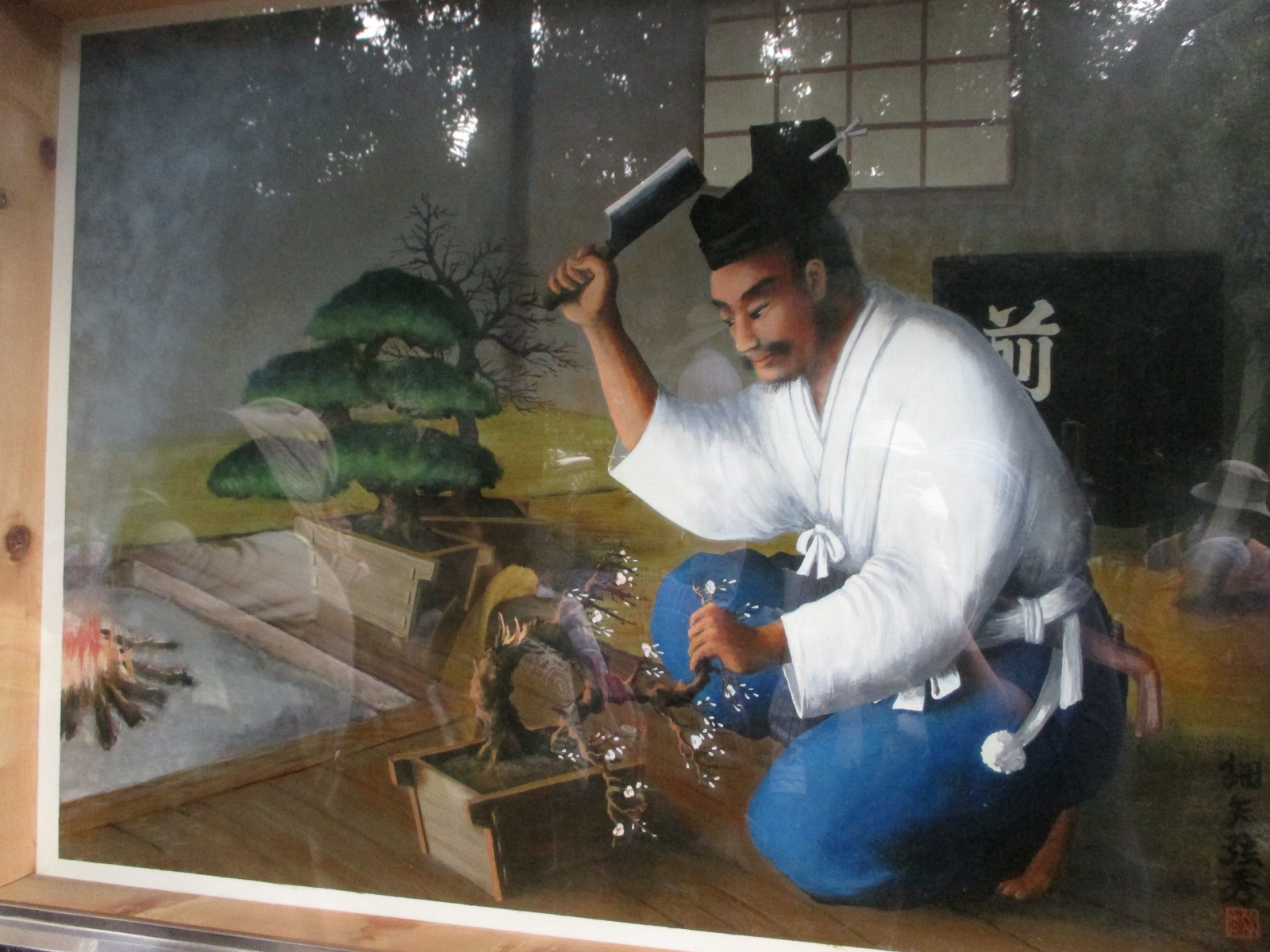

10分弱で常世神社です。中道の北鎌倉で聞いた鉢の木で知られている佐野源左衛門常世が祀られています。大きな絵を見ながら火曜日は丁度、地元の人たちが神社のお掃除をされていて拝殿の中も見せて頂きました。

公園で御手洗休憩と水分補給をして、隣の定家神社に1時半頃に向かいました。広い敷地の奥に赤い社がありました。江戸時代の中頃に高崎在住の文人たちにより創建されたといいます。源実朝の歌も添削したという藤原定家が祀られています。本殿の彫刻や柱をを眺めて几帳面という言葉の由来を聞きました。また歌碑や芭蕉句碑も味わいました。

新古今和歌集の定家の歌の「駒とめて袖打ち払う陰もなし 佐野のわたりの雪の夕暮れ」はとても有名です。

広い境内の隅には、火除けの古峰神社が小さく祀られていてお参りしました。

2,3分で放光寺跡と放光神社を過ぎました。

その後はしばらく歩き続けました。30分近くすると烏川を渡ります。川の水量を測る石を見ました。鴨の集団が泳いでいてのどかな風景です。

高崎商科大学も大きく見えてきました。2時半頃、大学前の駅で御手洗い休憩と水分補給をしました。

高崎商科大学も大きく見えてきました。2時半頃、大学前の駅で御手洗い休憩と水分補給をしました。

さあこれから自然歩道へとわけ入ります。イノシシ、マムシ注意の看板に身が引き締まります。

万葉集の歌碑の多さに驚きながら鑑賞したくとも、18日はむし暑さと蚊に悩まされながら坂道を必死に上るしかありませんでした。22日は比較的涼しくて天候による違いをまざまざと感じさせられた次第です。

実際に山名城祉にのぼったのは22日で、広い草原はあるものの眼前は、樹々に覆われていてその見晴らしの悪さには少々がっかりしました。

高崎商科大学前駅から1時間ぐらいの所に山の上古墳がありました。飛鳥時代の円墳で石室の奥に馬頭観音が祀られていました。

石碑には681年10月3日に記すとあり、最初にこの地を支配していた者と、大和政権から管理者としてきていた者との間の子孫である長利が母のために記したと書かれてあります。よって古墳は長利の母を埋葬したとされています。

石碑には681年10月3日に記すとあり、最初にこの地を支配していた者と、大和政権から管理者としてきていた者との間の子孫である長利が母のために記したと書かれてあります。よって古墳は長利の母を埋葬したとされています。

3時半すぎ手すりの付いた細い階段を下りはじめました。

又15分位すると二十二夜待供養塔と、その右に扉と屋根が付いた祠の様な物の中には阿弥陀如来板碑(1278)があり、興味のある人は丸い穴から覗いてみました。線刻の阿弥陀如来の御光の線がきれいに見えました。

講師はアミダくじはこの線が元で出来た言葉だと言い、我々はほお~と感心するのでした。

5分位で道が二手に分かれていました。追分地蔵がどっしりと座っていらっしゃいました。石碑群を見ながら左へと曲がりました。

百番供養塔は西国33ケ所、坂東33ケ所、秩父34カ所の観音巡礼を達成した記念の供養塔です。

百番供養塔は西国33ケ所、坂東33ケ所、秩父34カ所の観音巡礼を達成した記念の供養塔です。 そして、4時に本日最後の山名八幡へと入りました。太刀割石を見て線路の下の通路を通り上がれば神社の随身門です。

そして、4時に本日最後の山名八幡へと入りました。太刀割石を見て線路の下の通路を通り上がれば神社の随身門です。

応仁の乱の山名宗全の祖がこちらの神社造営をした山名義範であったとは。宗全と言えば応仁の乱の日野富子の顔が浮かんできます。お稲荷さまの前には宗全の石碑がありました。

応仁の乱の山名宗全の祖がこちらの神社造営をした山名義範であったとは。宗全と言えば応仁の乱の日野富子の顔が浮かんできます。お稲荷さまの前には宗全の石碑がありました。

拝殿にお参りし本殿を見上げると彫刻の美しさに私達は驚きました。

拝殿にお参りし本殿を見上げると彫刻の美しさに私達は驚きました。

裏神様も拝見しお参りしてさらに御利益をいただき、お神木を見上げながら山名駅へと入りました。4時46分発の上信鉄道で高崎駅へと向かいました。

裏神様も拝見しお参りしてさらに御利益をいただき、お神木を見上げながら山名駅へと入りました。4時46分発の上信鉄道で高崎駅へと向かいました。

本日は何と言っても高崎自然歩道の厳しさを頑張って歩いたことですね。解散は高崎駅、5時になってしまいました。皆様大変お疲れさまでした。

鎌倉街道三浦道 第一回 田浦から逗子

二回に分けて三浦道を歩きますが本日はその第一回目です。両日で28名のご参加でした。10月4日はぐんぐん気温が上がり真夏日となってしまいました。このところしばらくは涼しかったので、この日は熱中症に気を付けながら歩きました。8日は雨が昼過ぎまで降り、どちらも大変な歩きとなってしまいました。

日本書紀より三浦の地名が御浦郡からきていることを知りました。

日本書紀より三浦の地名が御浦郡からきていることを知りました。

しばらくの間、自衛隊の病院や学校などの横を通りました。有刺鉄線が張り巡らされている所もあり、さすがに土地柄だと感じながら進みました。

隧道を抜けて景徳寺へ着きました。行基作の十一面観音が本尊として伝えられています。

隧道を抜けて景徳寺へ着きました。行基作の十一面観音が本尊として伝えられています。

階段を上がり、10時には船越神社に着きました。立派な狛犬が迎えてくれました。

高くなっている場所で見晴らしもよく樹齢160年の銀杏の御神木が大きくなり過ぎたので、平成14年より植樹された御神木の梛木の木を皆で眺めました。針葉樹なのに広葉樹の葉形の珍しさに感心しました。熊野ではこの木を神木によくしているとの事です。 船越新田の守り神として様々な神社を合祀しながら今に至っているそうです。半島の付け根のこの場所は昔の船着場があり重要な所だったのでしよう。

船越新田の守り神として様々な神社を合祀しながら今に至っているそうです。半島の付け根のこの場所は昔の船着場があり重要な所だったのでしよう。

陸軍大将一戸兵衛は乃木将軍の友人であったという忠魂碑のことや、集められた庚申塔の説明も受けました。

途中、造船工場の前を歩きました。男性の方が見上げながら、何トンくらいかなと呟きました。 30分位で榎戸湊に面している八王子社に着きました。

30分位で榎戸湊に面している八王子社に着きました。

浦郷公園は町内会館があり、子供達の広場になっていました。鎌倉時代には金沢(六浦)、榎戸、浦賀の三湊の一つとして重要だってとのことです。

すぐそばに時宗の能永寺は、開山は古く1394年ということです。踊念仏の一遍上人像が建っていました。

次に正観寺の坂を昇ります。天台宗の智証大師作の阿弥陀座像と薬師如来があるとの事です。

上からの眺めが開けていて住宅の屋根の向こうに水辺が見え小さな船も見えていました。

一面の石に掘られた一石六地蔵様にもお参りしました。どくろの首飾りをされている庚申塔も見ました。

お昼は白若稲荷社、または側にあるコンビニのイートインとなりました。稲荷社は船越三郎左衛門が祠を背負って田越村(旧鎌倉道)より移したということです。8日は雨のため皆でコンビニへ、椅子が足りないところ、譲り合ってのお昼となりました。

午後はすぐに坂道を上がり始めました。30分位で着いたのは日蓮宗の法勝寺です。幼稚園が前にあり、本堂の後方には源義朝の館があったと言われています。

沼間の鎮守である五霊神社で水分補給をしました。大銀杏は樹齢800年以上との事です。

さて、本日一番の難所と云える神武寺へと向かいます。頼朝が平家追討祈願の為に文覚という僧を住持させた寺院です。

20分位で逗子八景の一つの神武寺の晩鐘に着きました。白壁の塀の横の階段を昇ります。

20分位で逗子八景の一つの神武寺の晩鐘に着きました。白壁の塀の横の階段を昇ります。

2~3分で赤い山門を潜りました。屋根が美しく、今年の8月に塗り直したばかりという天井の青龍や朱雀、白虎、玄武の絵も鮮やかで苦しさを忘れて眺めました。

薬師堂の前のナンジャモンジャのホルトの木は平賀源内がオリーブと間違えたとのことです。実が本当によく似ていました。

急な階段を下り始めました。滑らない様に気を付けて下りました。余りにも過酷だった神武寺を後にしながら、よくぞ頑張ったと自分を褒めたいと思ったのは私だけではなかったはずです。

急な階段を下り始めました。滑らない様に気を付けて下りました。余りにも過酷だった神武寺を後にしながら、よくぞ頑張ったと自分を褒めたいと思ったのは私だけではなかったはずです。

真言宗の光照寺へは20分で着きました。源義朝の長男の義平の菩提を弔うために建立されたと言われています。

又数分で曹洞宗の海宝院に着きました。茅葺の趣のある門を入りました。家康の代官頭の長谷川長綱の創建で四脚門・梵鐘それぞれ立派なものばかりです。

長い参道を後にして狭い道を進むと観蔵院の石段が見えてきました。

桜山とよばれるこの地の桜を鎌倉時代に夢想国師が吉野山に移植したと言われています。「願わくば花の下にて春死なむその如月の望月のころ」の西行が見た吉野の桜から百年余り後の世の桜なのでしょう。高野槇の緑が美しく、小さな松ぼっくりを付けていました。

桜山とよばれるこの地の桜を鎌倉時代に夢想国師が吉野山に移植したと言われています。「願わくば花の下にて春死なむその如月の望月のころ」の西行が見た吉野の桜から百年余り後の世の桜なのでしょう。高野槇の緑が美しく、小さな松ぼっくりを付けていました。

石碑群の中に浅間を「仙元大菩薩」とした珍しい碑を見つけました。

延命寺は、逗子の地名の由来となった弘法大師が立ち寄った際に、地蔵尊を安置する厨子を設けたとの事です。また地図を描く図師が住んでいたとも言われています。寺は三浦氏や北条氏の祈願所でもありました。そして三浦主従の七基の宝篋印塔があります。

延命寺は、逗子の地名の由来となった弘法大師が立ち寄った際に、地蔵尊を安置する厨子を設けたとの事です。また地図を描く図師が住んでいたとも言われています。寺は三浦氏や北条氏の祈願所でもありました。そして三浦主従の七基の宝篋印塔があります。

清水橋を渡ると後鳥羽上皇が北条氏を討伐しようとした承久の乱で三浦義村、胤義兄弟が上皇方と幕府方に分かれて戦い、負けた上皇方の胤義の子息四名がこの田越川の川原で処刑されたのです。碑の周りには秋草が生い茂っていました。

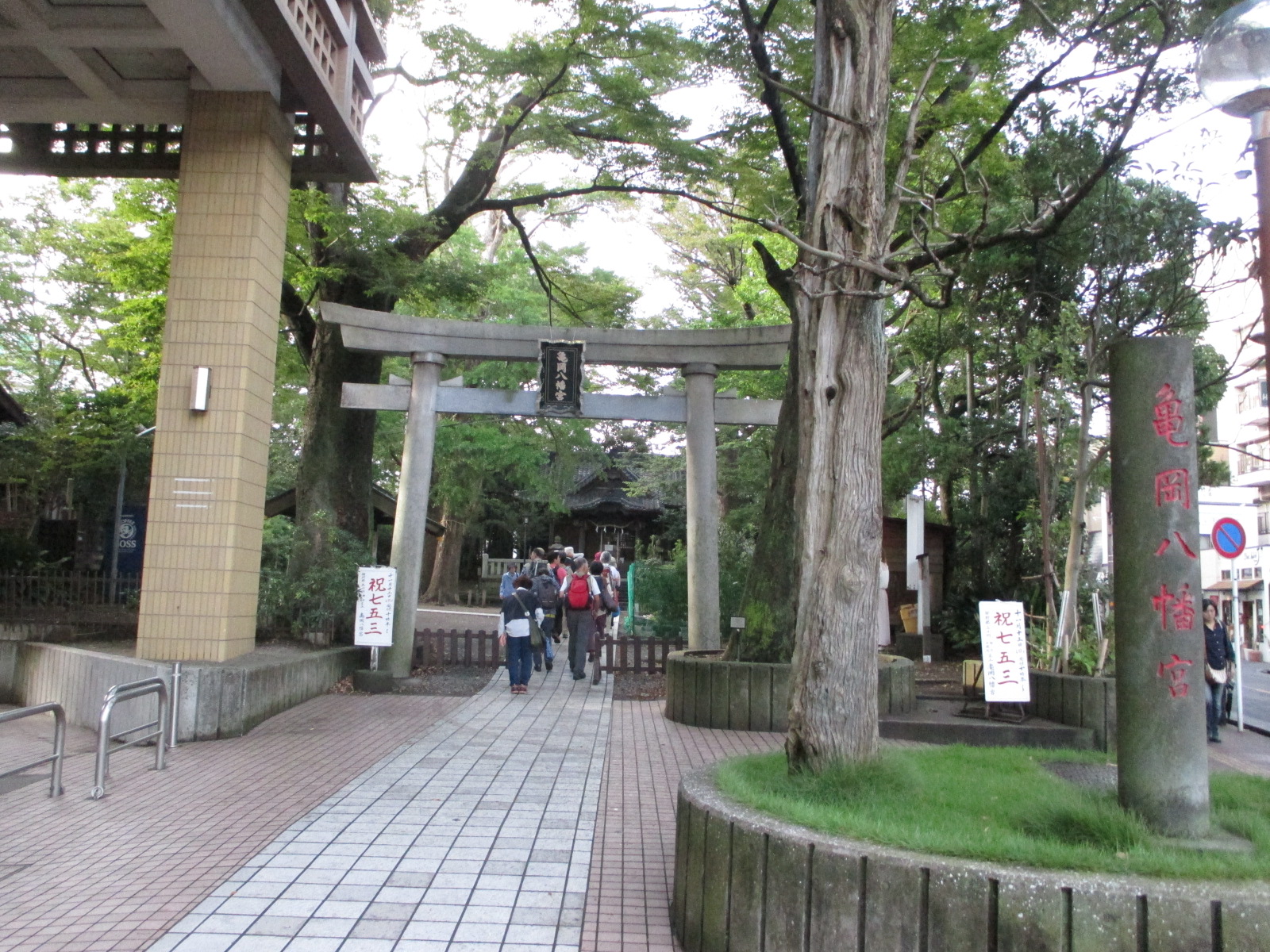

本日最後の亀岡八幡宮に4時前に着きました。大きな亀の石像がありました。亀の背に似た地形からの名前と言う事です。それから真っ赤な萬栄稲荷の鳥居をくぐりました。

4時頃、本日の終了地点であるJR逗子駅に到着です。両日ともに大変お疲れさまでした。

第十二回 本郷台から鎌倉

鎌倉街道中道も今回が最後となりました。20日(火)と24日(土)総勢31名の方々でいつもの様に元気よくスタートしました。お天気の方が残念ながら台風の影響や秋の長雨とぶつかり雨天決行と相なりました。 本郷台の駅を右に折れしばらく行くと数分で前回の終点の場所にやってきました。 この辺りの山内本郷についての説明を受け、しばらく行くと双体道祖神があるお稲荷さんに着きました。

本郷台の駅を右に折れしばらく行くと数分で前回の終点の場所にやってきました。 この辺りの山内本郷についての説明を受け、しばらく行くと双体道祖神があるお稲荷さんに着きました。

二体とも丸いお顔で同じ様な衣が印象的です。道沿いにはお地蔵様や馬頭観音様もいらっしやいました。 子供の行き倒れを救ったという薬師堂を過ぎ、8分位歩くと延命地蔵尊には菊のお花が供えられていました。鎌倉時代には川岸に宿駅があったとのことです。川の名は吉田兼好の歌から歌の頭の字をとり「いたち」とした説や、この場所で武士たちが出陣のいでたちを整えたということから付けられた説など面白い話を聴きました。

二体とも丸いお顔で同じ様な衣が印象的です。道沿いにはお地蔵様や馬頭観音様もいらっしやいました。 子供の行き倒れを救ったという薬師堂を過ぎ、8分位歩くと延命地蔵尊には菊のお花が供えられていました。鎌倉時代には川岸に宿駅があったとのことです。川の名は吉田兼好の歌から歌の頭の字をとり「いたち」とした説や、この場所で武士たちが出陣のいでたちを整えたということから付けられた説など面白い話を聴きました。

歩道橋を渡り笠間道標を過ぎ住宅地の中の道を進みます。今泉村不動尊の像はトラックがぶつかり、作り直されたとの事で、いかついお顔と赤い火焔が印象的でした。

歩道橋を渡り笠間道標を過ぎ住宅地の中の道を進みます。今泉村不動尊の像はトラックがぶつかり、作り直されたとの事で、いかついお顔と赤い火焔が印象的でした。 浄土宗の法安寺に10時30分頃に着きました。笠間領主の生実藩森川氏所縁の寺で徳本上人さんの名号塔を拝見しました。

浄土宗の法安寺に10時30分頃に着きました。笠間領主の生実藩森川氏所縁の寺で徳本上人さんの名号塔を拝見しました。 庚申塔やお地蔵さまも集められていて可愛らしい三猿に雨のうっとうしさを一瞬忘れさせられる私たちでした。

庚申塔やお地蔵さまも集められていて可愛らしい三猿に雨のうっとうしさを一瞬忘れさせられる私たちでした。

11時少し前に長い階段が見えてきました。火曜日は雨が本降りの青木神社でした。何と120段!!しっかり数えてくれた方がいらっしゃいました。我々は頑張り頑張り昇りました。

11時少し前に長い階段が見えてきました。火曜日は雨が本降りの青木神社でした。何と120段!!しっかり数えてくれた方がいらっしゃいました。我々は頑張り頑張り昇りました。

こちらは、笠間村の氏神さまです。二十三夜供養塔の丁寧な説明板があり、信仰の中に楽しみをみつける当時の人々の生活ぶりを思い浮かべました。 川沿いを歩いていると講師は一旦、ここで街道は途切れますと言いました。我々は昼食の場所の大船駅へと向かいました。

こちらは、笠間村の氏神さまです。二十三夜供養塔の丁寧な説明板があり、信仰の中に楽しみをみつける当時の人々の生活ぶりを思い浮かべました。 川沿いを歩いていると講師は一旦、ここで街道は途切れますと言いました。我々は昼食の場所の大船駅へと向かいました。 駅のそばはいろいろなお店があり、火曜日は中華、土曜日は海鮮のお店に入りました。少し早めのお昼です。雨を心配しましたが土曜日は、この時間まで降られずに済みました。

駅のそばはいろいろなお店があり、火曜日は中華、土曜日は海鮮のお店に入りました。少し早めのお昼です。雨を心配しましたが土曜日は、この時間まで降られずに済みました。

午後一番に訪れたのは鎌倉で唯一と云われる浄土真宗の成福寺です。本堂の中を拝見させてもらいました。真中に阿弥陀如来、右に聖徳太子、左には親鸞聖人像軸です。

午後一番に訪れたのは鎌倉で唯一と云われる浄土真宗の成福寺です。本堂の中を拝見させてもらいました。真中に阿弥陀如来、右に聖徳太子、左には親鸞聖人像軸です。

さて、私たちの関心を引いたのは笠智衆のお墓でした。熊本県の浄土真宗、住職の息子で東洋大学印度哲学科に入ったとのことです。そこで思い出されたのが中道の真ん中頃に寄った江古田の哲学堂公園の事でした。笠智衆と、こんな所で繋がっていたとは・・・。「東京物語」や「麦秋」や「たまゆら」等々が思い出されます。ずっとずっと日本人に愛され続ける俳優の一人でしよう。

さて、私たちの関心を引いたのは笠智衆のお墓でした。熊本県の浄土真宗、住職の息子で東洋大学印度哲学科に入ったとのことです。そこで思い出されたのが中道の真ん中頃に寄った江古田の哲学堂公園の事でした。笠智衆と、こんな所で繋がっていたとは・・・。「東京物語」や「麦秋」や「たまゆら」等々が思い出されます。ずっとずっと日本人に愛され続ける俳優の一人でしよう。

茅葺の美しい山門を後にし「せゐ志くばし」の道標とすぐに「右とつか左藤さわ道」と書かれた地蔵を見ました。

茅葺の美しい山門を後にし「せゐ志くばし」の道標とすぐに「右とつか左藤さわ道」と書かれた地蔵を見ました。

一行は北鎌倉駅手前の線路を渡りました。八雲神社の石段は青木神社ほどではなくほっとし、滑らないように気を付けて上りました。ここは山之内の鎮守とのことです。阿部清明の石が祀られていて実朝暗殺以降、京都と同じように幕府は陰陽道の活動を本格化させたようです。

一行は北鎌倉駅手前の線路を渡りました。八雲神社の石段は青木神社ほどではなくほっとし、滑らないように気を付けて上りました。ここは山之内の鎮守とのことです。阿部清明の石が祀られていて実朝暗殺以降、京都と同じように幕府は陰陽道の活動を本格化させたようです。

北鎌倉駅を左に見ながら進み、山之内交番の前を過ぎようとする時に左手のこんもりした木の辺りを指さし、昔はここまで白鷺池だったという話を聞きました。

北鎌倉駅を左に見ながら進み、山之内交番の前を過ぎようとする時に左手のこんもりした木の辺りを指さし、昔はここまで白鷺池だったという話を聞きました。 円覚寺の駐車場でトイレ休憩をしました。北条時宗が建立した大きな禅寺ですがこちらだけでも半日は説明が必要との講師の話で、本日は寄ることができないとのことです。

円覚寺の駐車場でトイレ休憩をしました。北条時宗が建立した大きな禅寺ですがこちらだけでも半日は説明が必要との講師の話で、本日は寄ることができないとのことです。 2時頃に東慶寺の前に来ました。静かで美しいたたずまいで、鎌倉では女性が最も好むお寺の一つです。1285年に北条時宗の妻が開いてより昭和36年まで尼寺だったとは、何と心惹かれるではありませんか。豊臣秀頼の娘が天秀尼となり20世住職を務めたのは有名な話です。

2時頃に東慶寺の前に来ました。静かで美しいたたずまいで、鎌倉では女性が最も好むお寺の一つです。1285年に北条時宗の妻が開いてより昭和36年まで尼寺だったとは、何と心惹かれるではありませんか。豊臣秀頼の娘が天秀尼となり20世住職を務めたのは有名な話です。

そして女性の駆け込み寺として重要な役割を果たしましたが生活費を納めると聞き、庶民では無理だったのではと考えさせられました。ともあれ、ただ我慢するだけの道だけではなく女性にとってこのような寺があったという事に救われる思いがしました。 少し行くと甘露の井があり、今もきれいな水が湧いていました。

そして女性の駆け込み寺として重要な役割を果たしましたが生活費を納めると聞き、庶民では無理だったのではと考えさせられました。ともあれ、ただ我慢するだけの道だけではなく女性にとってこのような寺があったという事に救われる思いがしました。 少し行くと甘露の井があり、今もきれいな水が湧いていました。

そして、皆様お楽しみの北鎌倉で有名な菓子舗に寄り、御手洗いもお借りしました。

そして、皆様お楽しみの北鎌倉で有名な菓子舗に寄り、御手洗いもお借りしました。 うさぎ饅頭や鎌倉殿というどらやきが有名で、思い思いに買い物をすませました。

うさぎ饅頭や鎌倉殿というどらやきが有名で、思い思いに買い物をすませました。  謡曲世阿弥の鉢木の話を聞き、金龍水があった道路の敷石を見ました。

謡曲世阿弥の鉢木の話を聞き、金龍水があった道路の敷石を見ました。 建長寺前では、若いお坊さまが大きな山門に入って行く姿を見ましたが、この辺が昔は刑場だつたとは何と恐ろしい話ではありませんか。多くの人はケンチン汁の事しか頭にないとはちよっと情けない話です。

建長寺前では、若いお坊さまが大きな山門に入って行く姿を見ましたが、この辺が昔は刑場だつたとは何と恐ろしい話ではありませんか。多くの人はケンチン汁の事しか頭にないとはちよっと情けない話です。 亀谷ケ谷切通の入口横の寺は長寿寺といい、足利尊氏の創建ですが入る事は出来ません。門の右手に亀の形をした贔屓の上に「仏頂尊勝陀羅尼塔」が目立っていました。誰も居ないお庭に咲く曼珠沙華の赤と白が印象的でした。

亀谷ケ谷切通の入口横の寺は長寿寺といい、足利尊氏の創建ですが入る事は出来ません。門の右手に亀の形をした贔屓の上に「仏頂尊勝陀羅尼塔」が目立っていました。誰も居ないお庭に咲く曼珠沙華の赤と白が印象的でした。

どちらの日も雨に降られて、滑らないように気を付けて切通を歩きました。

どちらの日も雨に降られて、滑らないように気を付けて切通を歩きました。

薬王寺の門を入ると家光の弟の忠長の供養塔を拝見し説明を聞きました。

薬王寺の門を入ると家光の弟の忠長の供養塔を拝見し説明を聞きました。  奥に進み、小高い場所にある松山藩主蒲生忠知の正室(家康の孫)と息女の墓二基が堂々と建っていました。

奥に進み、小高い場所にある松山藩主蒲生忠知の正室(家康の孫)と息女の墓二基が堂々と建っていました。

切通を下ったところの岩船地蔵に着いたのは3時過ぎでした。 頼朝の長女の大姫の墓所との云い伝えがあります。大姫は、許嫁で人質でもあった義高が処刑されてしばらくして命を落としました。悲しい姫君として有名です。小さな隙間から覗くと位牌と立派なお坊様の像が見えました。

切通を下ったところの岩船地蔵に着いたのは3時過ぎでした。 頼朝の長女の大姫の墓所との云い伝えがあります。大姫は、許嫁で人質でもあった義高が処刑されてしばらくして命を落としました。悲しい姫君として有名です。小さな隙間から覗くと位牌と立派なお坊様の像が見えました。

一本横の通りには本田さんのお庭の奥の矢倉の下に扇谷の名前の元となったと言われる扇の井があります。土曜日にはお家の方のご好意により庭に入れていただき側まで行けたのですが、トタンのカバーが掛けられていて扇の形を確かめる事はできませんでした。

そっちは突き当りよと子供が声をかけてくれましたが、通りを進むと千葉氏の一族である相馬氏の墓がありました。相馬氏は陸奥の国に移り、江戸時代には相馬中村藩6万石として明治を迎えたとの事です。

そっちは突き当りよと子供が声をかけてくれましたが、通りを進むと千葉氏の一族である相馬氏の墓がありました。相馬氏は陸奥の国に移り、江戸時代には相馬中村藩6万石として明治を迎えたとの事です。 格式の高いお寺がこんな所にもありました。浄光明寺は藤原定家の孫である冷泉家の始祖為相の墓があり母である阿仏尼の京から鎌倉への紀行文「十六夜日記」が有名です。

格式の高いお寺がこんな所にもありました。浄光明寺は藤原定家の孫である冷泉家の始祖為相の墓があり母である阿仏尼の京から鎌倉への紀行文「十六夜日記」が有名です。 そして講師が思わず力を入れる様子で、こちらには楊貴妃観音があると我々を導くのでした。中国の時代劇をよく見ている筆者は貴妃の位が皇后の次であると思うのでした。

そして講師が思わず力を入れる様子で、こちらには楊貴妃観音があると我々を導くのでした。中国の時代劇をよく見ている筆者は貴妃の位が皇后の次であると思うのでした。

鎌倉十井の一つの泉の井の苔むした小さな井を見ました。

鎌倉十井の一つの泉の井の苔むした小さな井を見ました。

3時半すぎにJRの列車とすれ違いました。扇ケ谷上杉屋敷跡の碑を見て細い道を進みます。

3時半すぎにJRの列車とすれ違いました。扇ケ谷上杉屋敷跡の碑を見て細い道を進みます。 鶴岡八幡宮の横を通り石像群を草の中に見ながら、小袋坂の切通を行ける所まで歩みを進めました。

鶴岡八幡宮の横を通り石像群を草の中に見ながら、小袋坂の切通を行ける所まで歩みを進めました。  暗い行き止まりでした。

暗い行き止まりでした。 丸山稲荷の赤い鳥居をくぐります。八幡宮を勧請する前の地主神であるお稲荷ということです。狭く曲がった階段を私達は力を振り絞り登り下りました。

丸山稲荷の赤い鳥居をくぐります。八幡宮を勧請する前の地主神であるお稲荷ということです。狭く曲がった階段を私達は力を振り絞り登り下りました。

鶴岡八幡宮を脇から入る形となりましたが中道の終点に到着しました。 土曜日は婚礼の儀式の最中で雅楽が響いておりました。

鶴岡八幡宮を脇から入る形となりましたが中道の終点に到着しました。 土曜日は婚礼の儀式の最中で雅楽が響いておりました。 大半の方々はこれより懇親会の場所へと移りました。

大半の方々はこれより懇親会の場所へと移りました。

昨年、岩槻を出発して今年の9月までの12回に渡り歩きつないで鎌倉までたどり着きました。 鎌倉街道の中でこの中道は短い方とのことですが、「あるき隊」として最初の街道を完歩したことに皆さまと共に達成感をかみしめながら乾杯いたしました。 皆様さまとご一緒出来た懐かしい時を思い返しながら、この中道の紀行文を閉じさせていただきます。

昨年、岩槻を出発して今年の9月までの12回に渡り歩きつないで鎌倉までたどり着きました。 鎌倉街道の中でこの中道は短い方とのことですが、「あるき隊」として最初の街道を完歩したことに皆さまと共に達成感をかみしめながら乾杯いたしました。 皆様さまとご一緒出来た懐かしい時を思い返しながら、この中道の紀行文を閉じさせていただきます。

持ち寄りてニ十三夜のおなごたち

鎌倉に 秋霖止まず 智衆墓碑 慶月

第十一回 東戸塚から本郷台

7月12日(火)16日(土)ともに15名ずつの参加で行われました。

天気予報より少し気温も上がり水分補給を小まめに取りながら進みました。鎌倉街道街中道も今回を入れてあと二回となりました。

9時半過ぎ東戸塚駅を出発しました。横浜市立川上小学校の横を通り暑さに負けずどんどん進みました。住宅地を抜け平戸永谷川を渡るとしばらくして緑豊かな道にさしかかりました。

中道の中で一番長く残っている街道へと入っていきました。何と狭い事でしようか。

早駆けの道という名が付いていて坂東武者たちに思いを馳せる私たちでした。

市民の森という公園では五山見亭跡や山の神稲荷を見て、講師のいつもの面白い話をまじえての説明を受けました。

畑の間の道に出ると日陰がなく汗が滴ります。しばらくするとまた緑陰の道に入っていきました。

11時半よりお楽しみのお昼です。今日は早目に休憩に入り12時40分までといたしました。

ほてった身体を冷やし、水分と栄養を十分に補給しました。

午後、スタートして10分位でこの辺りの石碑を集めた丸山台の碑を見て通ります。右とつかミち 相刕鎌倉郡と刻まれてありました。少年野球をしている広場は笹山砦跡で宅間上杉の居城跡との説明を受けました。

福徳院の日限地蔵尊には1時頃着きました。石仏で日本三体地蔵と云われているとの事です。日数を限って祈願をすれば願いがかなうと聞きますと、早速みなお参りをしました。老犬がおりの中からこちらを見ていました。

30分位しばらく頑張って進みました。

奥にスダジイの大樹があり手前に庚申塔の道標がありました。元はスダジイの洞にあったが樹は奥に移植したとの事です。

バイパスの新しい道路でしようか、高い場所から見ながら通りました。舞岡南の橋です。高台で気持ちのいい眺めです。

見晴橋をすぎ、また少し下ります。

左手を下ると赤坂の湧水があり、私たちは手をひたしハンカチを濡らし、小さな凉を味わいました。

2,3分で木曽の石仏へ。道路工事のために集められたもので赤い布の巻物が印象的でした。

ブラックベリーやコブシの実を見ながら渡戸庚申塔を見て通りました。

ナンジャモンジャの樹と云われるクロガネモチの大木がまず目に入ります。

ナンジャモンジャの樹と云われるクロガネモチの大木がまず目に入ります。

振り返ると木瓜庵の寺紋がはっきりと見えます。開基が伊東氏なので伊東氏所縁の紋でした。本尊は阿弥陀如来ですが、家康の伝承のある木彫りの薬師如来があるという事です。

家康が鷹狩をしたときの追い上げ坂のそばには、茅葺を瓦ぶきに変えたという長屋門もありました。

上を見上げると岩のほら穴があります。この古墳は玄室の奥壁に小さな奥窓があるのが特徴といいます。

暑い中を皆様本当にお疲れさまでした。

8月は、あるき隊はお休みです。そして9月は、いよいよ中道の最終回を迎えます。

しばらくお会いできませんが、皆様どうかお元気でお過ごしくださいませ。

鎌倉街道・東海道連絡道 第3回

6月21日は雨の中、6月25日はうすぐもりの中をJR藤沢駅を出発しました。まず境川を渡ります。橋に立派な石の常夜燈が立っていました。街道は住宅地へと入って行きました。

本日最初に訪れたのは舩玉神社です。源実朝が宋に行く為に船を造らせたが浮かばなかったという伝承があります。この辺りに大鋸が住んでいて船大工などの御用をしていたといい、それが地名にもなっています。二宮金次郎の石像も右前にありました。

進んで行きますと10時すぎに左手に石造物が集められている場所が、右手には紫陽花が咲き空が開けてきました。

30分位進むとこちらの地名は村岡町です。使われていないという道路を潜り弥勒寺(みろくじ)に来ました。ひげ文字の碑が迎えてくれました。

30分位進むとこちらの地名は村岡町です。使われていないという道路を潜り弥勒寺(みろくじ)に来ました。ひげ文字の碑が迎えてくれました。

実を見てみたいと思う仏手柑の小さな木を見ました。芭蕉のバナナのような実もなっていました。

実を見てみたいと思う仏手柑の小さな木を見ました。芭蕉のバナナのような実もなっていました。

こちらは北条泰時が父の義時を弔う為に創建したといいます。始めは禅宗の寺でしたが、後に日蓮宗に改宗したとの事でした。

JR線の横を通り踊り子号とすれ違いました。古い道祖神を見て通り大門跡を通り御霊神社へと長い参道を進みます。鶯が鳴いています。 太いタブの木が常緑樹の葉を茂らせていました。「梅が香にのっと日の出る山路かな」の芭蕉句碑を見ました。

太いタブの木が常緑樹の葉を茂らせていました。「梅が香にのっと日の出る山路かな」の芭蕉句碑を見ました。

私達は女坂を登り旗立山の由来を聞きました。源義家が前九年の役のとき、山の頂上に白旗を立てて兵を集めたとのことです。

登り切った拝殿の鈴には鰐口も付いていました。 兜山に会った七面宮や疱瘡神にもお参りして今度は男坂である階段を降りました。

兜山に会った七面宮や疱瘡神にもお参りして今度は男坂である階段を降りました。

すぐ脇にある草の空地になっている別当寺の徳寿院跡も見ました。

すぐ脇にある草の空地になっている別当寺の徳寿院跡も見ました。

権五郎景政が兜を松の根本に埋めたと言われる兜松跡は立ち入り禁止で側まで行けませんでした。 古館橋の交差点を過ぎ八丁面という広々とした草原の横を進みました。

古館橋の交差点を過ぎ八丁面という広々とした草原の横を進みました。

21日は大きな喫茶店で25日は絹蕎麦を頂きました。

1時間の休憩の後、午後の始まりです。20分位歩くと、この辺りの領主であった梶原景時が創建して時代を経て明治より八雲神社となったという神社の紫陽花の石段を昇りました。

室町時代の創建の円久寺にも寄りました。気温も上がって辛くなってきました。 それから10分位歩き北条氏常盤亭跡に着きました。緑に囲まれた草々に覆われた場所です。

それから10分位歩き北条氏常盤亭跡に着きました。緑に囲まれた草々に覆われた場所です。

大仏の切通の北の要所で北条一族の有力者の別邸跡で重要な史跡ということです。

いよいよ大仏切通坂の入口です。すぐに岩を削ったような所に出ました。皆さんのおーという声が聞こえます。

雨上がりの切通はぬかるみにはまりながら、手すりをたよりに茂みの中を降りはじめまた。

一列しか通れない細い道を25日は土曜日でしたので、下から登ってこられる人達とすれ違いました。切通の中で一番困難と言われている大仏切通を、私たちは無事通過したのです。

こちらで自由散策となりました。御手洗いと水分補給もしました。

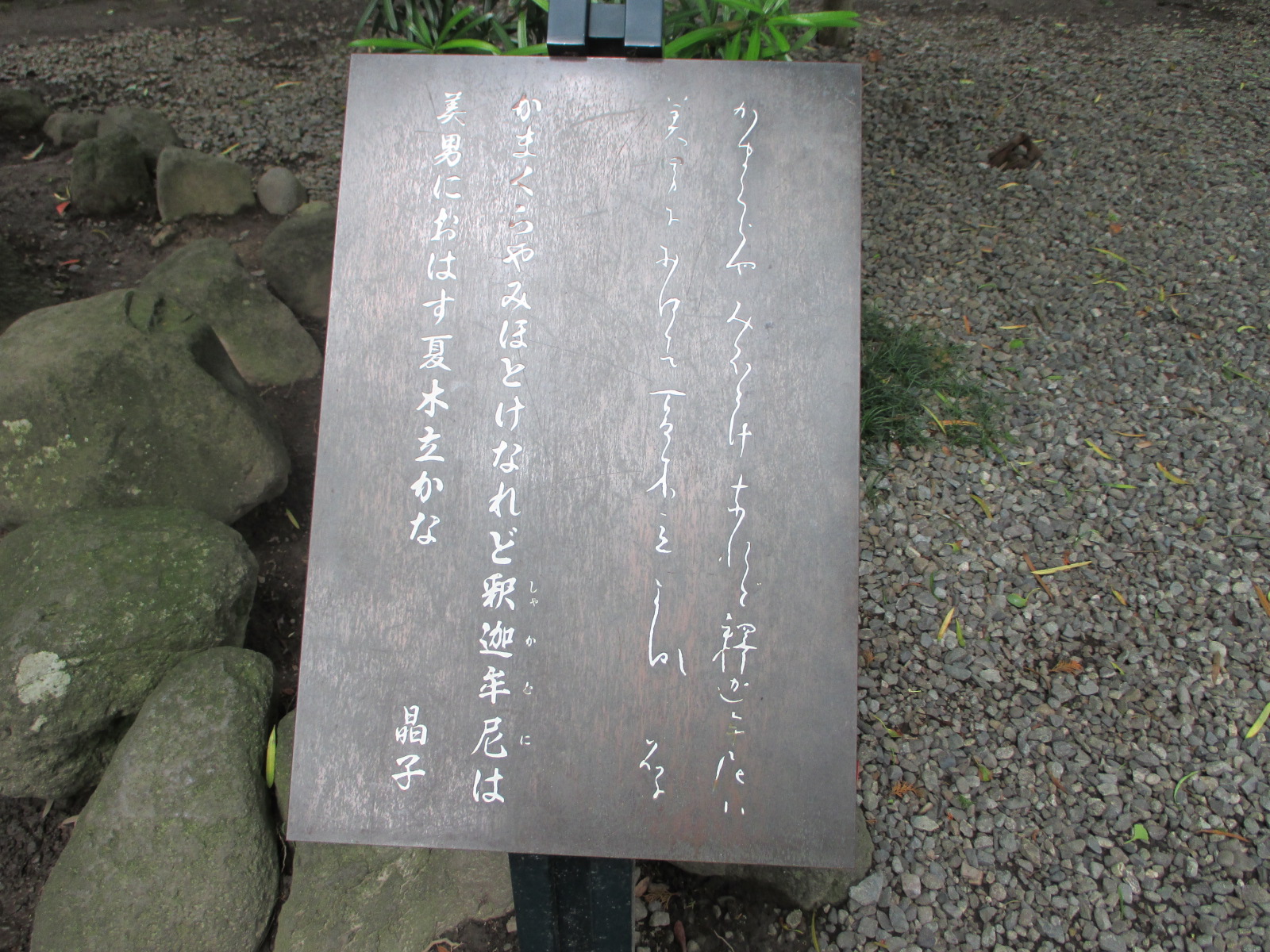

その昔は木造だったそうですが1252年に青銅像に造りかえられた大仏様は、近年の改修も終え美しいお姿でした。「かまくらや みほとけなれど 釈迦牟尼は 美男におはす 夏木立かな」与謝野晶子の歌を鑑賞しながら感動を新たに致しました。

手焼きせんべいのお店に寄り5,6分で買い物を済ませて次へ進みます。

桑ケ谷養生所跡に立ち、1200年代にここで貧者や病人を救った施設があったとはと私たちは大変感心致しました。

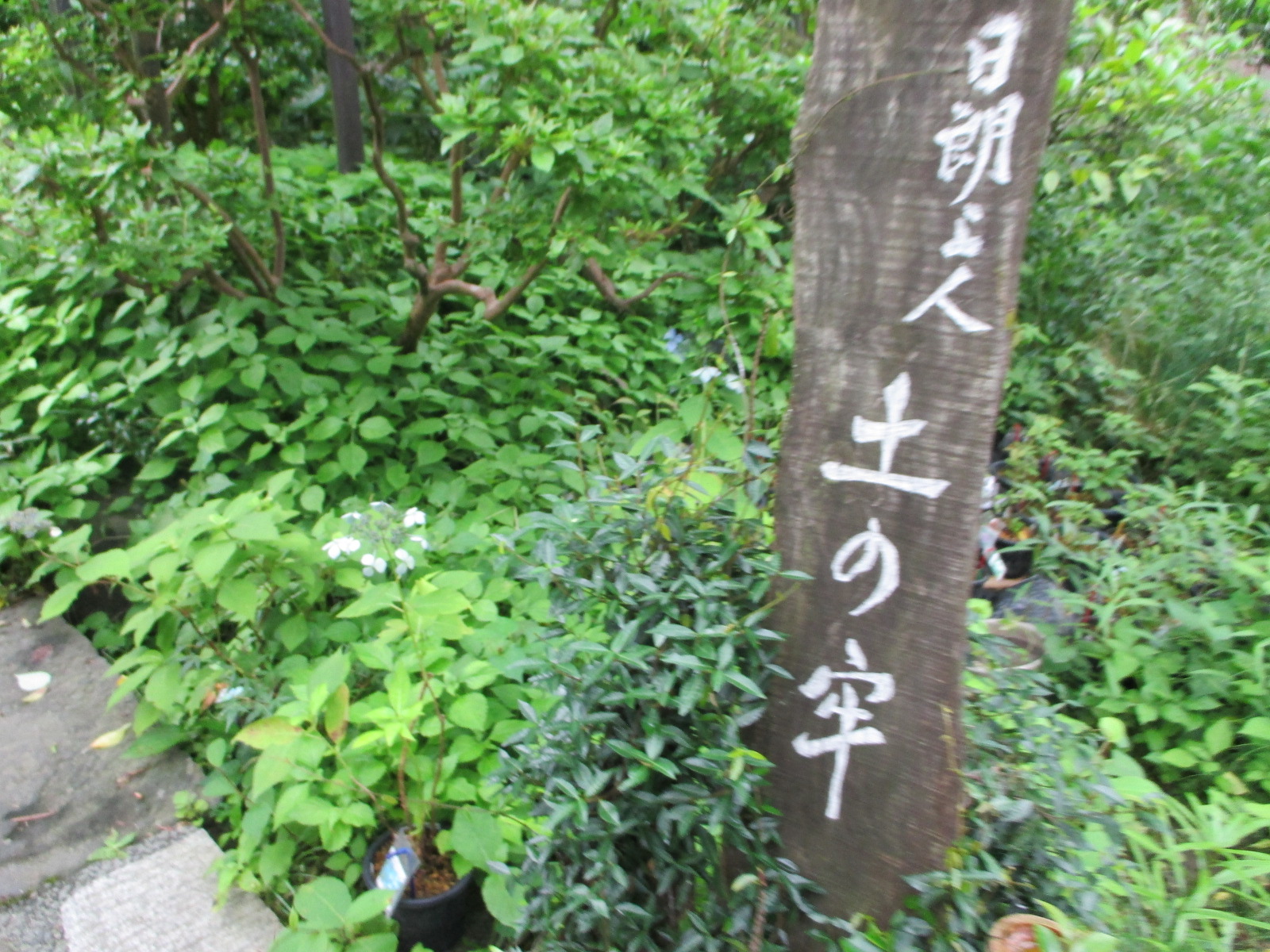

光則寺は日蓮が佐渡に流された際に日朗上人がこちらの裏山の土牢に入れられた土牢があります。

まず花の道を縫いながら石段を上がりました。大きな閉ざされたままの土牢を見ました。その後は思い思いに庭を鑑賞しました。宮沢賢治の雨にも負けずの歌碑があり、日蓮宗の信者と知りました。

まず花の道を縫いながら石段を上がりました。大きな閉ざされたままの土牢を見ました。その後は思い思いに庭を鑑賞しました。宮沢賢治の雨にも負けずの歌碑があり、日蓮宗の信者と知りました。

白い半夏生の花がきれいでした。しもつけ、ぎぼうし、色んな紫陽花も咲いていました。

一休みして、いよいよ次は長谷寺です。4時すこし前に着き、赤いちょうちんの前で記念撮影をしました。講師が皆様にどうしてもお見せしたいという金魚葉椿の葉を見て20分位、思い思いの散策時間です。

「永き日のわれらが為の観世音」の虚子の句が刻まれた聖観音を見上げました。

立派な本堂の前にも紫陽花が美しく咲いていました、見晴台からは海が見えました。

本日最後に訪れたのは収玄寺です。日蓮の弟子である四条金吾は終生日蓮につくしました。

四条金吾邸址碑を書いたのが日蓮宗信者である東郷平八郎という説明を受け大きな石碑を眺めました。

長谷寺の駅にはほんの1,2分で着きました。4時半過ぎに江ノ電の鎌倉行と藤沢行に分かれて乗り込みました。

本日も盛沢山の連絡道でした。無事に大仏切通を通れたことが最高の思い出になりそうです。

28

28