1時過ぎに北の丸公園からスタートしました。科学館の奥に吉田茂像が立っていました。思ったより体格がいいですねとの声が聞こえてきました。

像の目の前に花水木の紅葉がきれいでした。5分位歩くと北白川宮能久親王の銅像が向こうを向いて立っていました。幕末に輪王寺宮を相続され上野寛永寺の門跡となられました。明治にドイツ留学で兵学を学ばれ明治10年に帰国後陸軍少将、中将を経て近衛師団長として台湾で亡くなられました。

像の目の前に花水木の紅葉がきれいでした。5分位歩くと北白川宮能久親王の銅像が向こうを向いて立っていました。幕末に輪王寺宮を相続され上野寛永寺の門跡となられました。明治にドイツ留学で兵学を学ばれ明治10年に帰国後陸軍少将、中将を経て近衛師団長として台湾で亡くなられました。

美しい煉瓦造りの国立近代美術工芸館がありました。明治洋風建築に目を見張りました。昭和20年一部将校のポツダム宣言受託を阻止するクーデターが8月15日未明に発生しました。森赳(タケシ)師団長は従わなかった為に射殺されたというその場所です。その当時の階段を見上げました。当時の歴史の舞台をため息とともに見る事ができました。近衛師団とは皇居の警護と天皇の儀仗兵として任せられた陸軍の師団です。全国から優秀な人が集められ、それはとても栄誉でもあったとの事です。

美しい煉瓦造りの国立近代美術工芸館がありました。明治洋風建築に目を見張りました。昭和20年一部将校のポツダム宣言受託を阻止するクーデターが8月15日未明に発生しました。森赳(タケシ)師団長は従わなかった為に射殺されたというその場所です。その当時の階段を見上げました。当時の歴史の舞台をため息とともに見る事ができました。近衛師団とは皇居の警護と天皇の儀仗兵として任せられた陸軍の師団です。全国から優秀な人が集められ、それはとても栄誉でもあったとの事です。

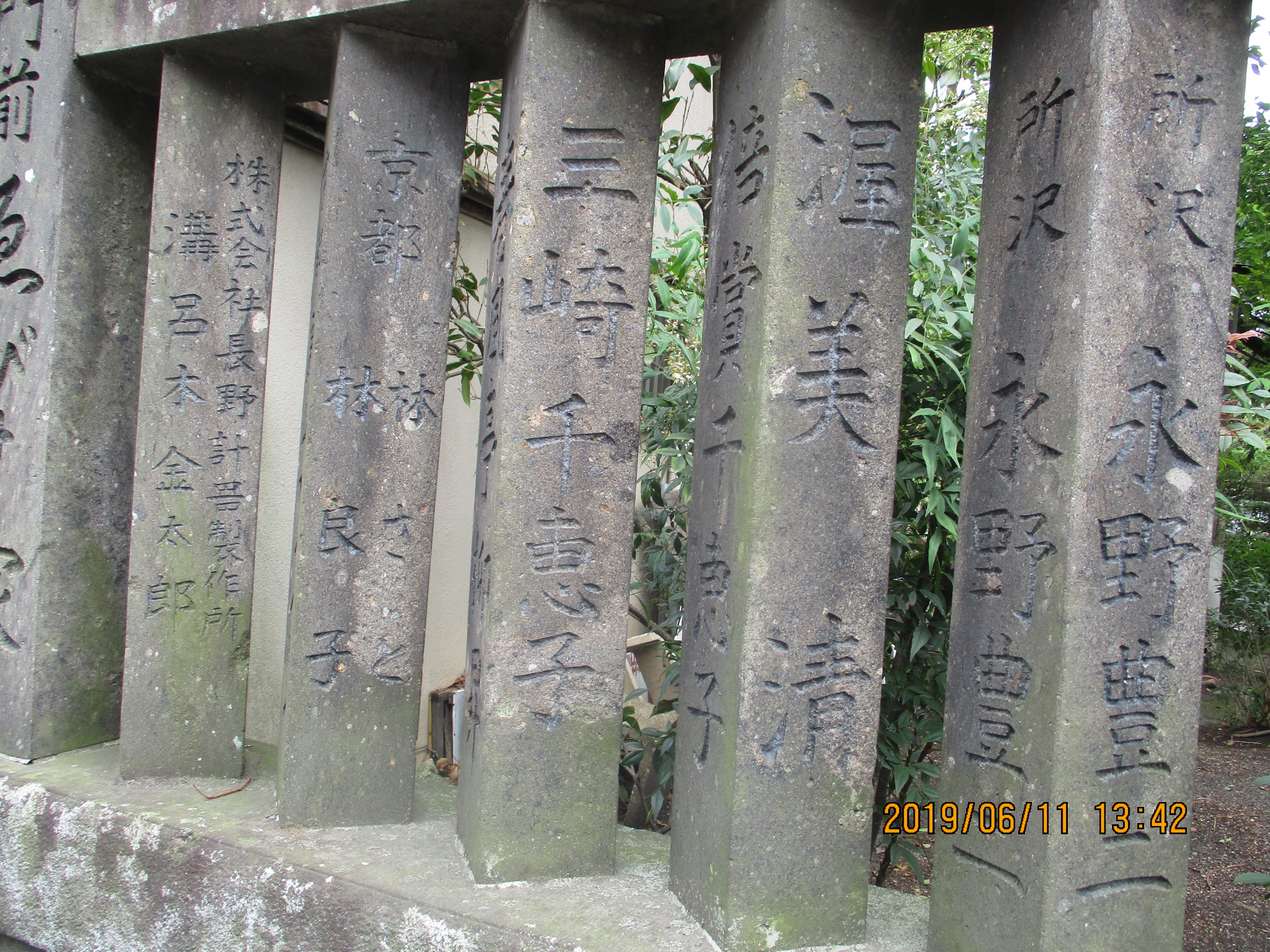

通りの右手に近衛歩兵第二連隊記念碑がありました。また、少し進むと今度は第一連隊の碑がありました。「たとえ魂となりても永久に皇居を守護し奉らん」とありました。

通りの右手に近衛歩兵第二連隊記念碑がありました。また、少し進むと今度は第一連隊の碑がありました。「たとえ魂となりても永久に皇居を守護し奉らん」とありました。

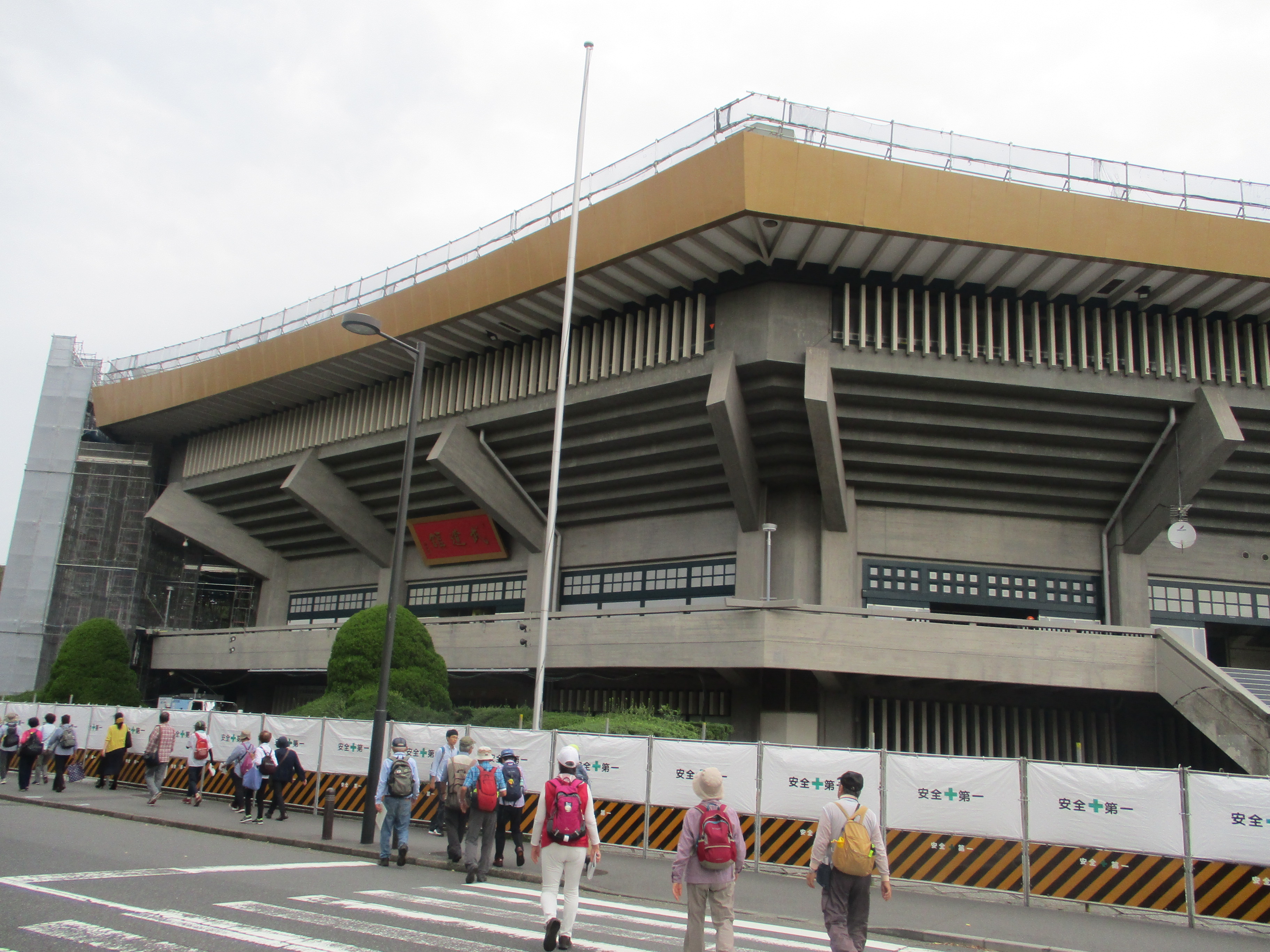

武道館はオリンピックの準備でしょうか改修工事中でした。1964年9月の東京オリンピック前に落成し法隆寺の夢殿のデザインと知り胸が熱くなったのは筆者だけではないと思います。

武道館はオリンピックの準備でしょうか改修工事中でした。1964年9月の東京オリンピック前に落成し法隆寺の夢殿のデザインと知り胸が熱くなったのは筆者だけではないと思います。

田安門に出ましたが、その手前にある弥生慰霊堂には19日にやっとお詣りできました。弥生神社は警視庁、消防庁の殉職者を祀っている所です。

田安門に出ましたが、その手前にある弥生慰霊堂には19日にやっとお詣りできました。弥生神社は警視庁、消防庁の殉職者を祀っている所です。

田安門をくぐる前にまた、幕府の幕を意味する白壁の二本線(二つ両)を見上げました。田安家は将軍の親戚である御三卿の一つです。現存する江戸城の門で最も古い門と聞き大きな蝶番(ちょうつがい)をしっかり見ました。

田安門をくぐる前にまた、幕府の幕を意味する白壁の二本線(二つ両)を見上げました。田安家は将軍の親戚である御三卿の一つです。現存する江戸城の門で最も古い門と聞き大きな蝶番(ちょうつがい)をしっかり見ました。

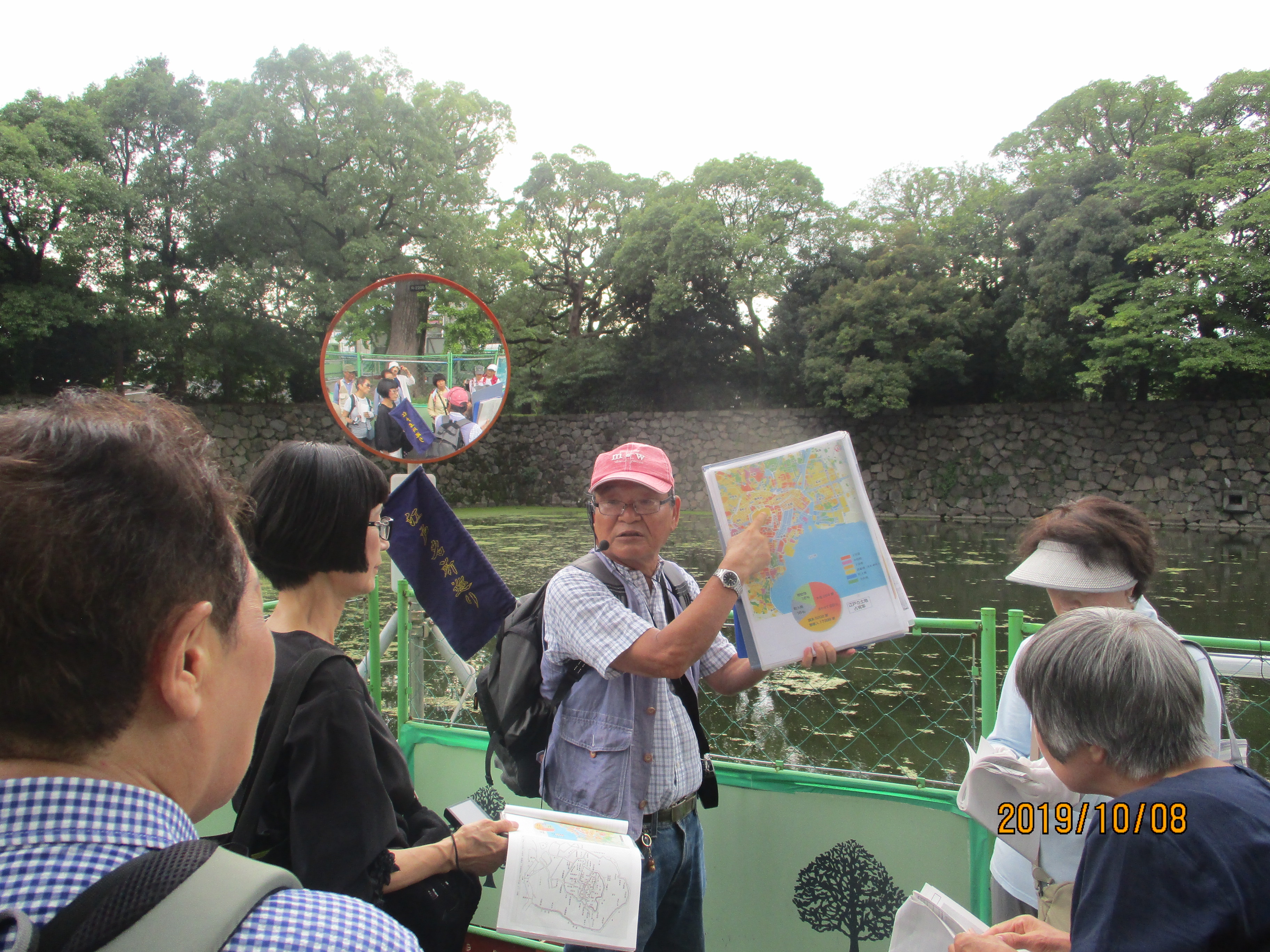

橋を渡りながら講師は濠の石垣がこちらは上と下で真ん中は土塀になっている鉢巻き石垣と腰巻き石垣になっているとの説明がありました。石の少ない関東なので本丸と違いこちらはこのようになっているのです。

橋を渡りながら講師は濠の石垣がこちらは上と下で真ん中は土塀になっている鉢巻き石垣と腰巻き石垣になっているとの説明がありました。石の少ない関東なので本丸と違いこちらはこのようになっているのです。

靖国神社の常明燈台が見えてきました。全国の石で造られているという事です。品川弥次郎像は吉田松陰の松下村塾生で明治の政治家です。大山巌元帥像は日露戦争当時の陸軍大将で男性の方々はうんうんと頷いていらっしゃいました。

靖国神社の常明燈台が見えてきました。全国の石で造られているという事です。品川弥次郎像は吉田松陰の松下村塾生で明治の政治家です。大山巌元帥像は日露戦争当時の陸軍大将で男性の方々はうんうんと頷いていらっしゃいました。

田安門を右手に折れ、蓮の濠を見ながら九段坂を進みました。九段会館の手前に蕃書調所跡がありました。江戸時代の洋学の研究所で、当時一流と言われた人たちを多く出したとの事で東京大学の前身という事です。

田安門を右手に折れ、蓮の濠を見ながら九段坂を進みました。九段会館の手前に蕃書調所跡がありました。江戸時代の洋学の研究所で、当時一流と言われた人たちを多く出したとの事で東京大学の前身という事です。

東日本大震災で被害が出た九段会館が建て直されていました。会員さんの中でこちらで結婚式を挙げられた方がいらっしゃいました。並木のエンジュの樹に実がさがっていて手が届きました。この辺りの並木は、このエンジュとユリノキが多いとの事です。

東日本大震災で被害が出た九段会館が建て直されていました。会員さんの中でこちらで結婚式を挙げられた方がいらっしゃいました。並木のエンジュの樹に実がさがっていて手が届きました。この辺りの並木は、このエンジュとユリノキが多いとの事です。

清水門は中世に清水寺が有り、江戸時代に清水家の屋敷になりました。田安門と共に重用文化財となっています。門を入り左手に曲がり石段を昇りました。昔のままの階段は段差が大きく奥行きもあり非常に疲れました。ここでお手洗いと水分補給の休息を5分位取りました。ベンチの奥にスダジイの実が沢山落ちていたので拾う方もいらっしゃいました。椎の実は苦みがなく炒ると美味しいそうです。

清水門は中世に清水寺が有り、江戸時代に清水家の屋敷になりました。田安門と共に重用文化財となっています。門を入り左手に曲がり石段を昇りました。昔のままの階段は段差が大きく奥行きもあり非常に疲れました。ここでお手洗いと水分補給の休息を5分位取りました。ベンチの奥にスダジイの実が沢山落ちていたので拾う方もいらっしゃいました。椎の実は苦みがなく炒ると美味しいそうです。

憲兵司令部跡の白いビルを見ながら進みました。竹橋門あとには環状線が通っていました。竹橋事件では明治11年、下士官・兵士の反乱で多くの人が刑を受けたという事です。

憲兵司令部跡の白いビルを見ながら進みました。竹橋門あとには環状線が通っていました。竹橋事件では明治11年、下士官・兵士の反乱で多くの人が刑を受けたという事です。

広い歩道が歩きやすくお堀を右手に歩いて行くと江戸時代そのままの緑青色の擬宝珠があるきれいな橋がありました。平川橋と平川門です。

広い歩道が歩きやすくお堀を右手に歩いて行くと江戸時代そのままの緑青色の擬宝珠があるきれいな橋がありました。平川橋と平川門です。

平川門でも警察官の見張りがありました。木曜日は少しだけという事で内側の不浄門を見せてもらい、19日(土)は荷物検査を受けて不浄門を見ました。城で亡くなった人や罪人を出した門です。

平川門でも警察官の見張りがありました。木曜日は少しだけという事で内側の不浄門を見せてもらい、19日(土)は荷物検査を受けて不浄門を見ました。城で亡くなった人や罪人を出した門です。

春日局と小栗叉一郎(小栗上野介の先祖)との話を聞いて近くに大奥があったとの事に思いを駆せる事ができました。大奥には3000人から4000人位の女性が居たとのことです。11代将軍の家宜には50人以上の側室がいて子供が55人もいたそうです。

春日局と小栗叉一郎(小栗上野介の先祖)との話を聞いて近くに大奥があったとの事に思いを駆せる事ができました。大奥には3000人から4000人位の女性が居たとのことです。11代将軍の家宜には50人以上の側室がいて子供が55人もいたそうです。

すぐに一ッ橋がガード下にありました。薄暗い場所でとても残念な風景になってしまい、石垣の一部が残されていました。

すぐに一ッ橋がガード下にありました。薄暗い場所でとても残念な風景になってしまい、石垣の一部が残されていました。

関東大震災の火事で焼け残った銀杏の断面を驚きをもって眺めました。右手の三の丸の石垣が大きく凹み広くなっています。江戸城の鬼門(先に神田明神)に当たる場所で和気清麿像がこの鬼門に向かって目を光らせていました。

関東大震災の火事で焼け残った銀杏の断面を驚きをもって眺めました。右手の三の丸の石垣が大きく凹み広くなっています。江戸城の鬼門(先に神田明神)に当たる場所で和気清麿像がこの鬼門に向かって目を光らせていました。

気象庁と消防庁の前を通りました。4~5分で将門塚へ着きました。将門は藤原秀郷の矢に倒れ首は京都に送られました。将門の胴体はこちらに埋められた後に、京都から首を持ち帰り併せて埋めたのですが京から首が飛んで戻ったという話さえ作られました。少し薄暗いのですが供花も多く線香がくゆり、お参りの人が続々と来られています。サラリーマンが左遷されても本社に帰れるようにとの願いの蛙の置物が所狭しと置かれています。

気象庁と消防庁の前を通りました。4~5分で将門塚へ着きました。将門は藤原秀郷の矢に倒れ首は京都に送られました。将門の胴体はこちらに埋められた後に、京都から首を持ち帰り併せて埋めたのですが京から首が飛んで戻ったという話さえ作られました。少し薄暗いのですが供花も多く線香がくゆり、お参りの人が続々と来られています。サラリーマンが左遷されても本社に帰れるようにとの願いの蛙の置物が所狭しと置かれています。

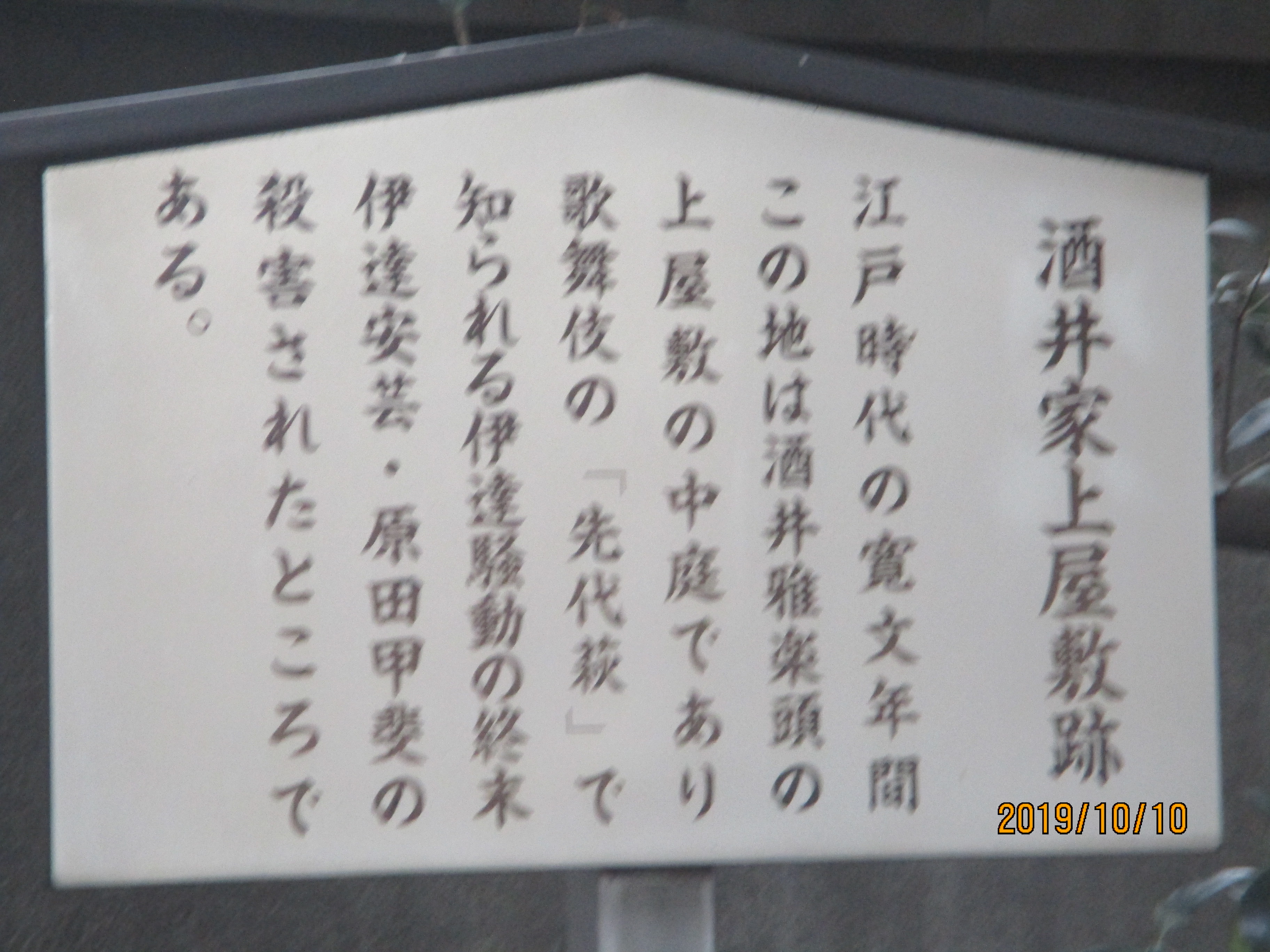

さてこちらは酒井家の上屋敷跡でもあります。大老四家の一つで家康の三河時代から譜代の家柄で松平家の分家筋で大手門のほぼ正面にあったというのは信頼の証といえます。

さてこちらは酒井家の上屋敷跡でもあります。大老四家の一つで家康の三河時代から譜代の家柄で松平家の分家筋で大手門のほぼ正面にあったというのは信頼の証といえます。

本日の工程は、ここで終了となりました。

3時20分頃、すぐそばの大手町駅に到着しました。明るいうちに家に帰れるとおっしゃる方、ラッシュに会わないとおっしゃる方、また、買物をしようとおっしゃる方、皆様方の笑顔の内にお別れができました。来月の江戸城の後半も楽しみだと地下鉄へ乗り込まれました。みなさまお疲れ様でした。

3時20分頃、すぐそばの大手町駅に到着しました。明るいうちに家に帰れるとおっしゃる方、ラッシュに会わないとおっしゃる方、また、買物をしようとおっしゃる方、皆様方の笑顔の内にお別れができました。来月の江戸城の後半も楽しみだと地下鉄へ乗り込まれました。みなさまお疲れ様でした。

ラグビーや熱戦続く秋の夜

秋うららシャッター頼む外人さん

清水門出づれば蓮の実のたわわ 豊治

江戸の世へ蛇穴に入る田安門 慶月