コリアンタウンの商店街で一時間の昼休みをとり、集合場所の金龍寺の前に集まりました。

雑貨、特に化粧品のお店が気になりながらコリアタウンの商店街を奥に進みました。左に曲がると小泉八雲記念公園がありました。ラフカディオハーンは明治29年、東京帝国大学に招かれ松江から上京しました。明治35年に大久保のこの地に転居し明治37年、狭心症で死亡しました。日本を世界に紹介し日本研究の多くの著作を残しました。この公園がギリシアの神殿を思わせる様な造りの白を基調としているのは父がアイルランド出身の軍医で母はギリシア出身で、彼自身は、ギリシャ西部のレフカ島に生まれたからです。イギリス国籍を保有していましたがヨーロッパ、アメリカそして日本へと移り住み晩年は日本に帰化した人です。

1時半頃に稲荷鬼王神社に着きました。桜草の鉢植が段に飾られてありました。

こちらは大久保氏の境内社の稲荷神社と熊野の鬼王権現を合祀した神社です。鬼が手水鉢を担いでいます。狛犬の両方に子獅子がいます。そして富士塚もありました。。

通りに戻るとすぐに島崎藤村旧宅跡がありました。小説「破戒」を完成させるために明治35年5月から翌年の9月まで家族と共に住んでいた場所です。

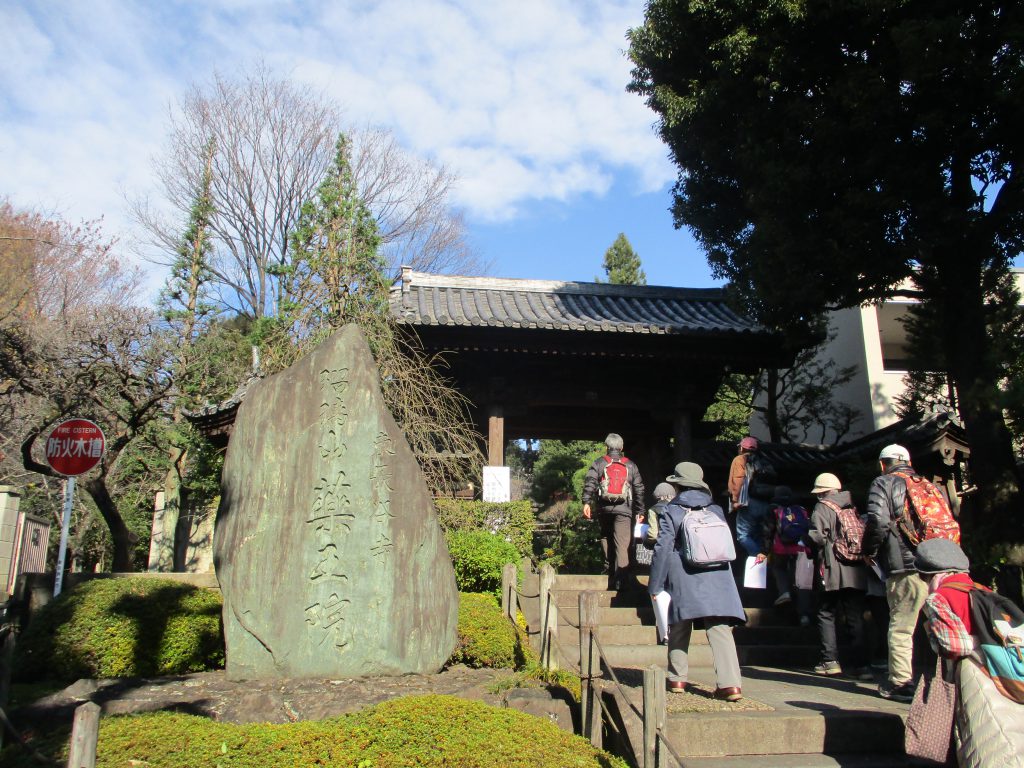

明治通りを横切り10分くらいで曹洞宗永福寺です。福禄寿堂は山の手七福神です。寿老人は道教の長寿の神です。私たちもお詣りし少し寿命が延びた事と信じます。六角形の六地蔵も見ました。

宝永6年(1709)の大日如来像や嘉永6年(1863)の地蔵菩薩半跏像を拝見できました。

5,6分で天台宗大聖院にある紅皿の墓に参りました。紅皿は大田道灌が山吹の里に狩りに行った時に出会った娘で後に道灌が江戸に呼び寄せ歌の友とした女性です。

「七重八重、花は咲けれども山吹の実(蓑)の一つも無きぞかなしき」。道灌に雨具の蓑を所望されて山吹の一枝をささげ蓑がないことを歌で返答したのです。道灌が扇谷上杉定正に殺害されると尼となりこちらの庵で菩提を弔いました。紅皿の墓の横には樒(しきみ)の白い花が咲いていました。江戸名所図会にもある山吹坂を通りました。

昭和44年建立の「新宿の女」の歌碑がありました。ここは天神様の境内です。

大窪天満宮と図会にあるのは、別名、西向天神で太宰府天満宮の方向に向いているので西向天神と呼ばれたのです。そして隣は一橋家下屋敷跡で、切絵図には下屋敷の印として門は法善寺通りに向いてありました。

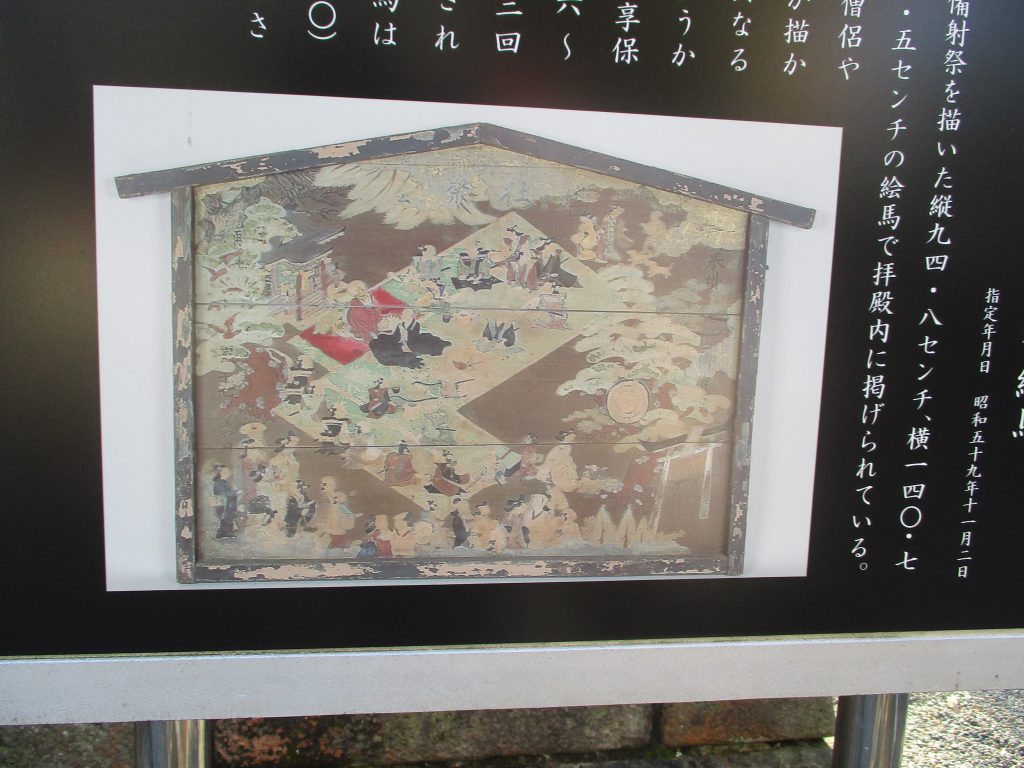

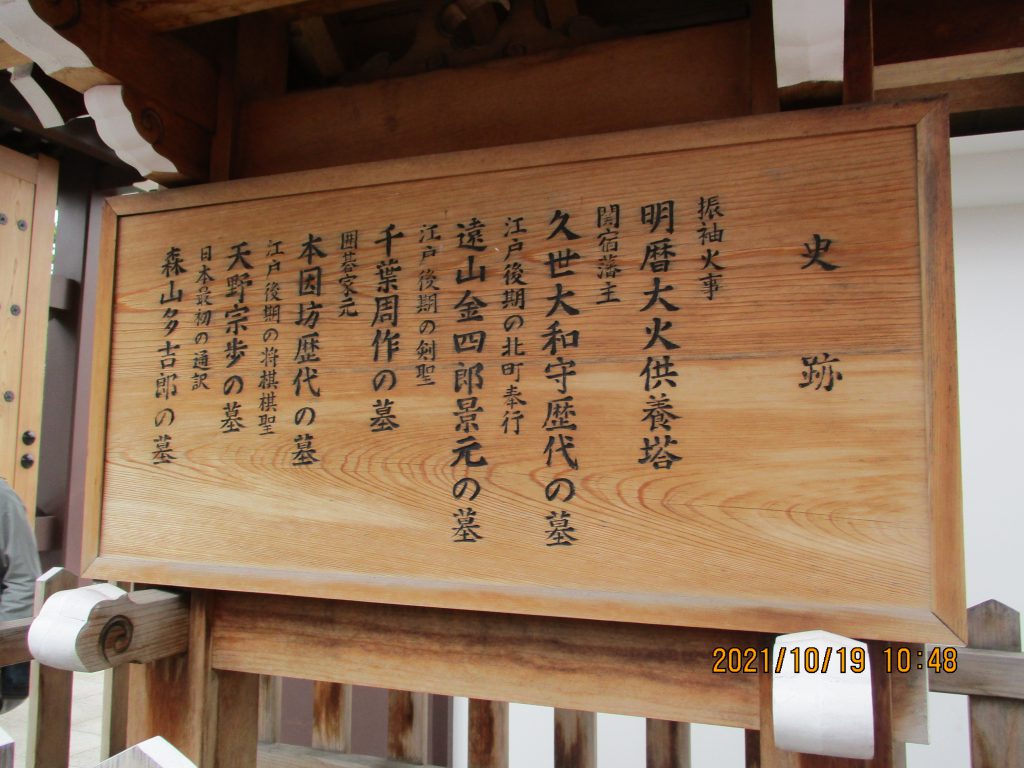

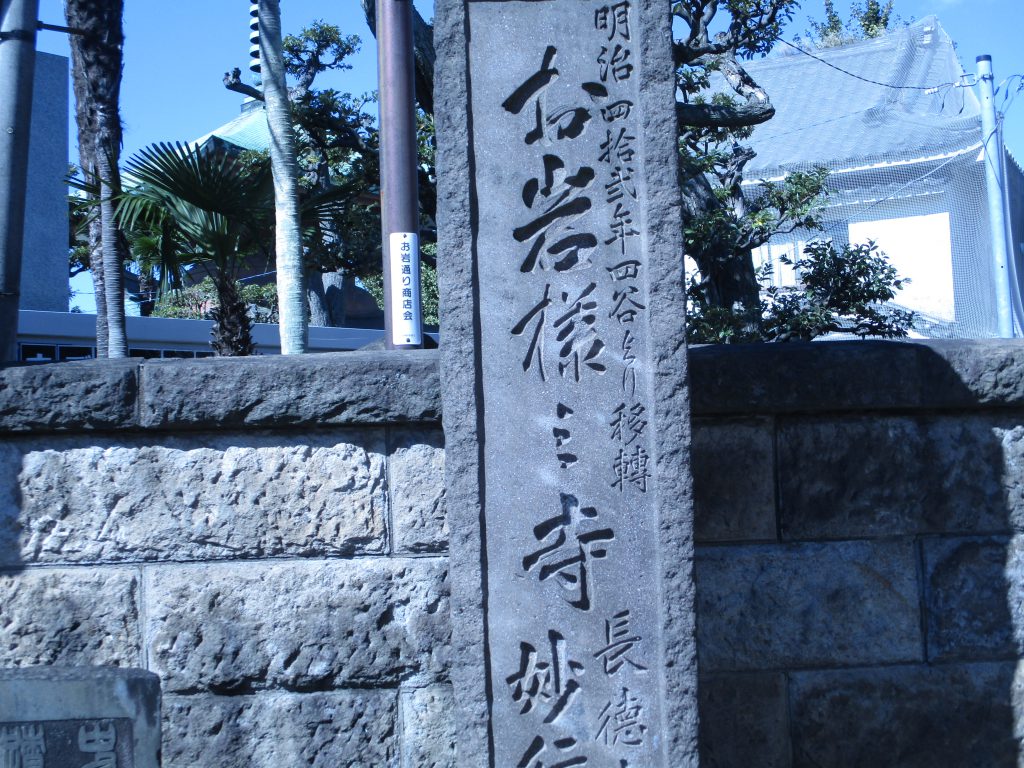

14時25分頃、日蓮宗法善寺に入りました。図会では大久保七面宮とあります。

七面明神(七面天女)は日蓮が身延山で出会った女性で毘沙門天と鬼子母神との間の子供です。

余丁町を通りを10分位歩くと児童公園がありそこを抜けると空地になっていて隅っこに刑死者慰塔塔がありました。日本橋伝馬町牢屋敷から明治8年、此処に移り囚獄役所として囚人を収容し死刑場が設けられました。

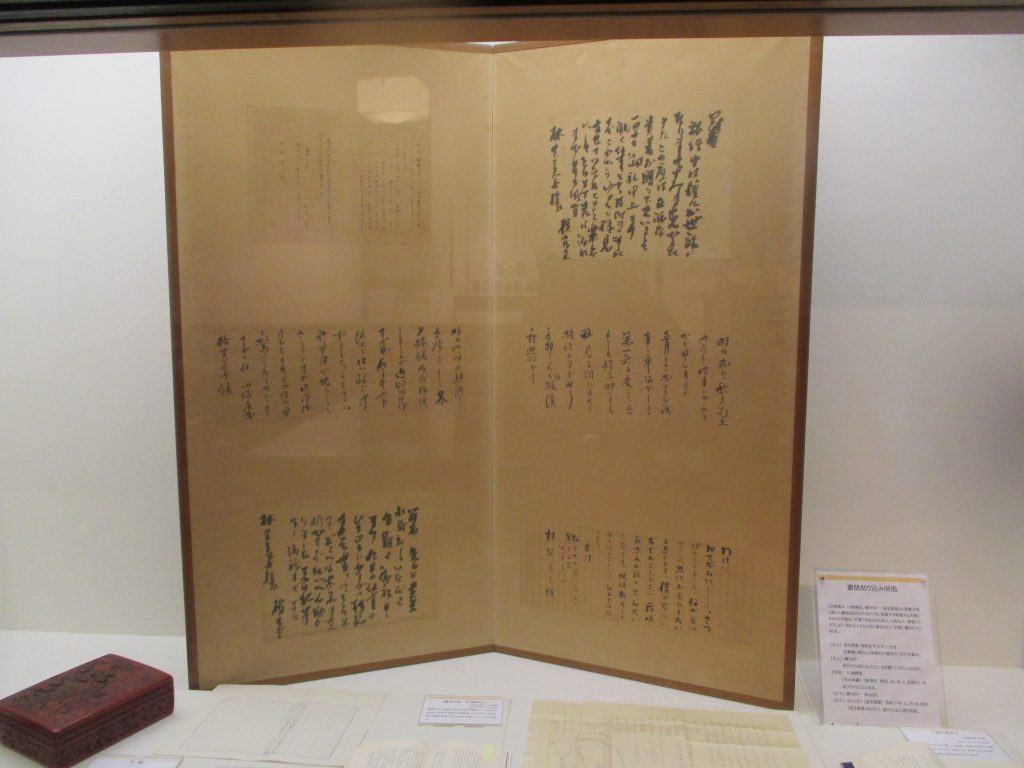

10分足らずで坪内逍遙旧宅跡説明板が通りに面した所にありました。代表作は小説神髄、当世書生気質です。当時の写真では広くて文芸協会演劇研究所を設けたとあります。演劇界を担う人材を育成し大正9年までの約30年間、早稲田大学で教鞭を執りシェクスピア研究、翻訳等を行い住んでいました。

抜弁天通りに14時35分位に戻ってきました。

源義家が苦難を切り抜けた弁天から「抜弁天」と呼ばれています。この神社(抜弁天)に入ると手水の龍が目に入りました。きれいな池の水に大きな金魚が尾を優雅にゆらし泳いでいました。手水鉢は元禄16年(1703)の物です。

通りを行くと右手に出世稲荷で大田道灌が創建。明治6年までは朝日稲荷、それ以降は出世稲荷と改めました。八重桜がみごとに咲いていました。

15時10分頃、犬御用屋敷跡に来ました。綱吉の生類憐れみの令により江戸市中に野良犬が増え事故が多くなったので野犬を保護する施設を四谷、大久保、中野の三個所に設置しました。20年余りの間、犬屋敷が存在した時代の事を考えると当時の人々に思いを馳せてしまいます。

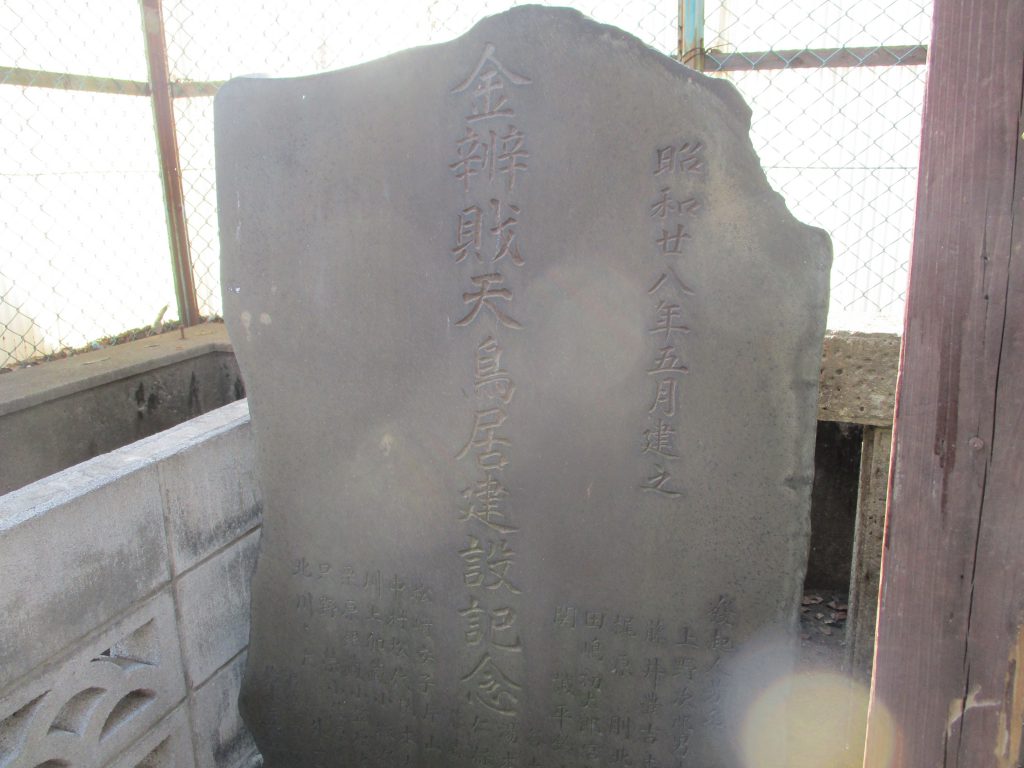

本日最後の金弁財天は江戸時代、松平伯耆守の屋敷内にありました。版籍奉還で政府の所有となった場所が東京女子医大の敷地となり女子医大だけに女神の弁財天だけは残して奉祀したという訳です。

さて12日(火)はとても暑く身体が慣れていないだけに辛い思いをしました。16日(土)は比較的楽で15時半前には駅で解散する事ができました。若松河田駅を下りながら町の由来は正月用の松飾りを将軍に献上する慣わしがあった事からとの資料を思い出しました。暫くぶりの歩き隊、みなさま大変お疲れさまでした。