第三回中道は晩秋の中を講師以下11月17日(火)は20名、21日(土)は15名で新井宿駅をスタートしました。

すぐに鎌倉街道(後に日光御成道となる)に出ました。

資料の分間延絵図で現在地を確かめます。そして土橋、板橋、石橋の違いの説明を受けました。

今回、初めに訪ねたのは真言宗智山派の地蔵院で寺紋が巴紋とは珍しいとの事。

今回、初めに訪ねたのは真言宗智山派の地蔵院で寺紋が巴紋とは珍しいとの事。

門に入り、まず右手の良縁地蔵の昔話を聴き、筆者もお嫁さんともっと仲良くしたいとお願いしました。

奥左手の墓地に入れていただき小谷三志の墓へと進みました。富士講を不二道と改め二宮尊徳にも影響を与えたという人です。

この鳩ヶ谷の地で1765年生まれの人が男女平等主義者ということに驚きました。

そして三志の遺言通りに自然石を二つ重ねた墓なのでした。

また、板碑のような形の石に刻まれた庚申塔はとても立派で頭に蛇がとぐろを巻いていてシヨケラを高く差し上げています。

帰り道の参道には「近江屋」という名の店を見つけ、ふと歴史を感じたのでした。

街道に出て進むと三志生家跡がありましたが石柱と案内板があるのみの空地でした。

また10分位進み、鳩ヶ谷本陣の菩提寺であった法性寺へと。室町時代末期と云われる山門をくぐると大きな銀杏の黄葉が迎えてくれました。こちらにあった石造物は特に

印象的で、まず変形六地蔵に驚きました。それぞれの表情が異なるお顔のお地蔵さまが大きな山型の石に彫られていて、なんとも芸術的なことでしょうか。皆で感心しながら見入ってしまいました。

印象的で、まず変形六地蔵に驚きました。それぞれの表情が異なるお顔のお地蔵さまが大きな山型の石に彫られていて、なんとも芸術的なことでしょうか。皆で感心しながら見入ってしまいました。

もう一つは怖いお顔の庚申塔です。どくろの首飾りにはちょっと笑えました。

当時、一番華やかな場所にあったという高札場に立ち現在の番地を見ると本町一丁目一番地ではありませんか!なるほどねと納得しました。

昔をちゃんと引き継いでいるのですね。

小さな市神社の前を通り、100円出して資料館に入りました。御手洗いを利用させていただきました。そして

小谷三志の優しそうな像を見る事ができました。老人の像ですが、この方が女人禁制の富士山へ弟子の女性を連れて登った人かと、また一つ知識が増えた事を嬉しく思いました。

鳩ヶ谷宿の総鎮守の氷川神社へと進み大きな狛犬の間を上がるとここでも黄葉の銀杏が迎えてくれま

す。

きらびやかな神輿三体を見ながら神殿の裏手へとまわりました。

夫婦樟の御神木がたくましく立っていました。赤い着物の七五三の子が手を振ってくれました。

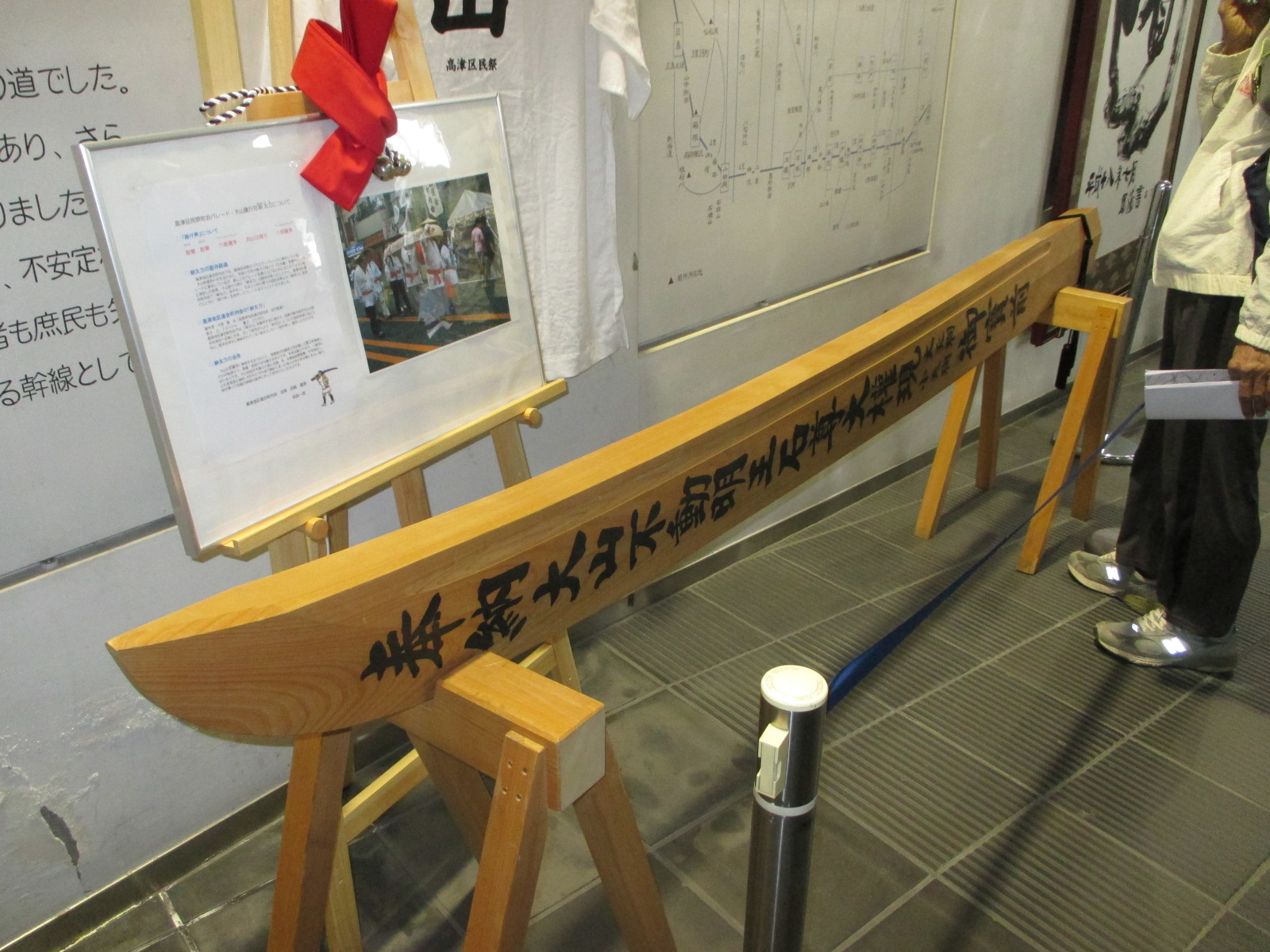

4、5分あるき「日光御成道のみちすじ」という大きな案内所がありました。

大きな壁画の前で講師が大名行列の説明等をしました。「下に下に下に」は将軍で、「下に下に」は御三家、御三卿、「下に」は老中などと格式により違っていた事。大名は「寄れ寄れ」といっていたのがいつの頃からか「下に下に」になったとの事で、色々細かく決め事があり面白いものだと思いました。

子供が行列を横切った時は元の場所に戻して(原状復帰)罪にはしなかった事を知り一同ほっとして、次へと歩み始めました。

本陣跡は今ではファッションストアの藤屋さんになっておりました。

その先に吹上橋の両側にあったという一里塚跡に立ちました。

小さな川に架かっている吹上橋を渡ります。

これが資料一枚分にも及ぶ説明がある見沼代用水なのです。

吉宗の時代に紀州の治水家により利根川から新田への用水路を

造り、全長60キロをわずか半年で仕上げたのですから驚嘆の一言です。

今は両側に住宅が立ち並んでいますが脇にある絵図を眺めては昔に想いをはせるのでした。

当時使われていたとんぼ橋の一部の石を見てから、10分程歩くと紀伊藩の鷹場杭跡の説明板が立っています。

御三家には江戸より、五里から十里の間に鷹場が与えられたという事や、鷹匠、鳥見役や綱差等の職についての面白い話も聞きました。

そして鷹狩は軍事訓練の一部でもあったというのですから、平和の時代においても武士の生活の一端が解った気が致しました。

それからしばらくは車に気をつけながら黙々と歩きました。新芝川の鳩ヶ谷大橋を渡りますと、ここは元々は桶川から流れている芝川を明治以降に付け替えた事で、明治の測量地図には記載されていないということです。

午前中最後の中居神社跡が、通りを右に入った所にありました。鎌倉権五郎が源義家に従い奥州へ出兵した時の逸話の絵が納めれれているとの事ですが、あまりにも小さな建物でした。

。バス停に「中居」とあります。昔の地名はバス停や小学校名として残っているとの事です。どなたかがスマップの中居くんの話に触れたりして和気あいあいと進みました。

ここで約一時間のランチタイムです。皆さん揃って「とんでん」へ入りました。海の幸や飲み物を楽しみ、午後へと備えました。

お昼の後はどんどん南下していきました。午後一番に訪ねたのは朝日氷川神社です。

裏の道が芝川の堤防跡ということで、赤い鳥居をくぐり裏手への回りました。

御神木の銀杏の木を両手で抱いてそれぞれに気をいただきました。

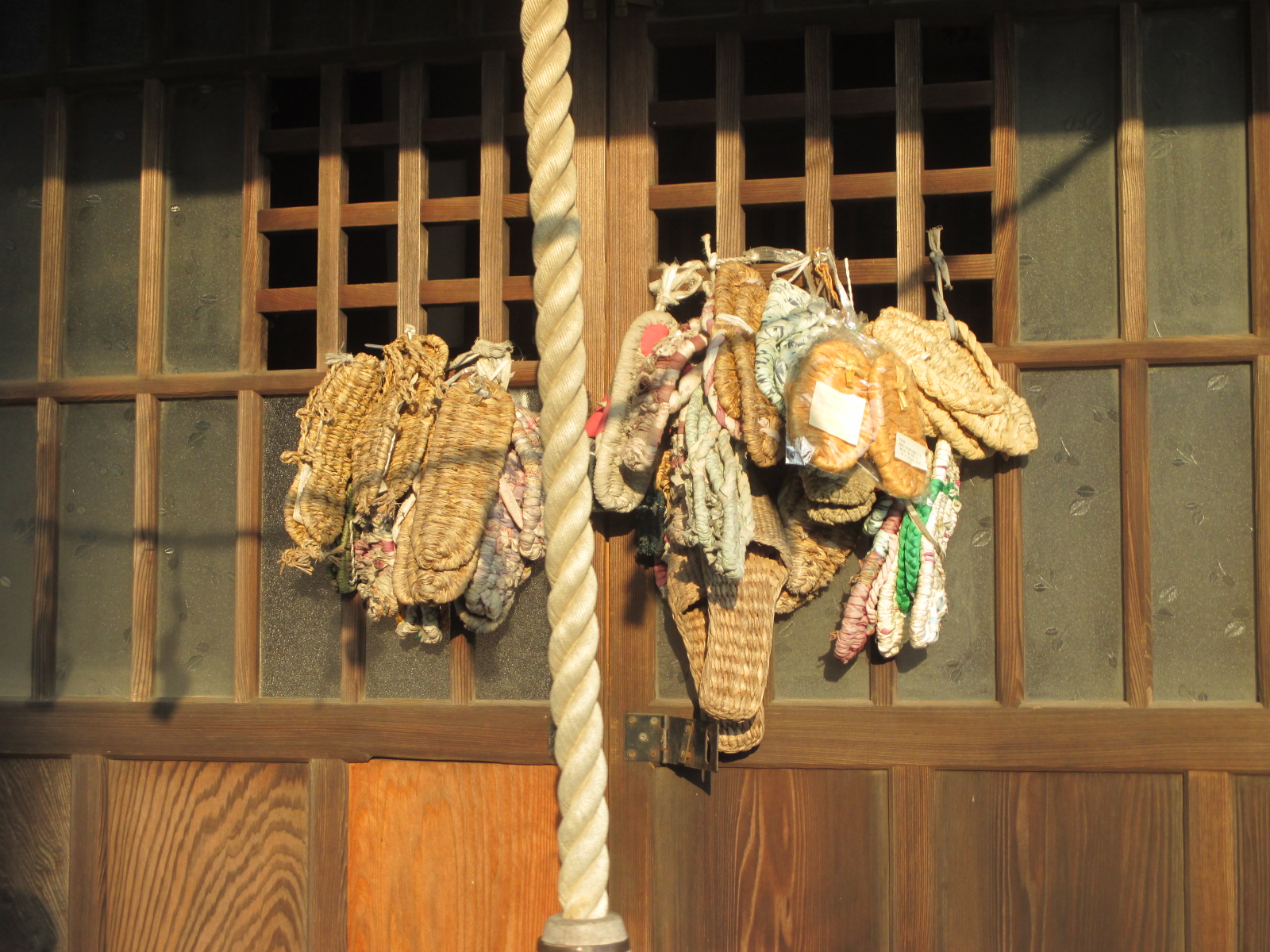

また、10分位進むと薬林寺の前を素通りしてまずは御成り街道沿いにある不動明王堂と庚申塔を拝見しました。

そして薬林寺へ引き返し緑青の水子観音、首振り観音の話と二代将軍徳川秀忠の恐妻ぶりなどの逸話を講師から聴き、ちょっと疲れが和らぎ、次へと進む一行でした。

鎌倉街道をほんの少しそれたのは重厚なレンガ造りの洋館を見る為です。

材木と味噌醸造で財を成したという田中家は洋館の他に和館、茶室、庭園などがあるというのですから拝見できたらどんなにいいかと思いました。

十二月田(しわすだ)の交差点を過ぎると又、一里塚跡が、ビル入り口脇の植え込みの中にあり、石柱はあるものの見落としそうな場所でした。

日本橋から四里で川口元郷駅がすぐに見えてきました。

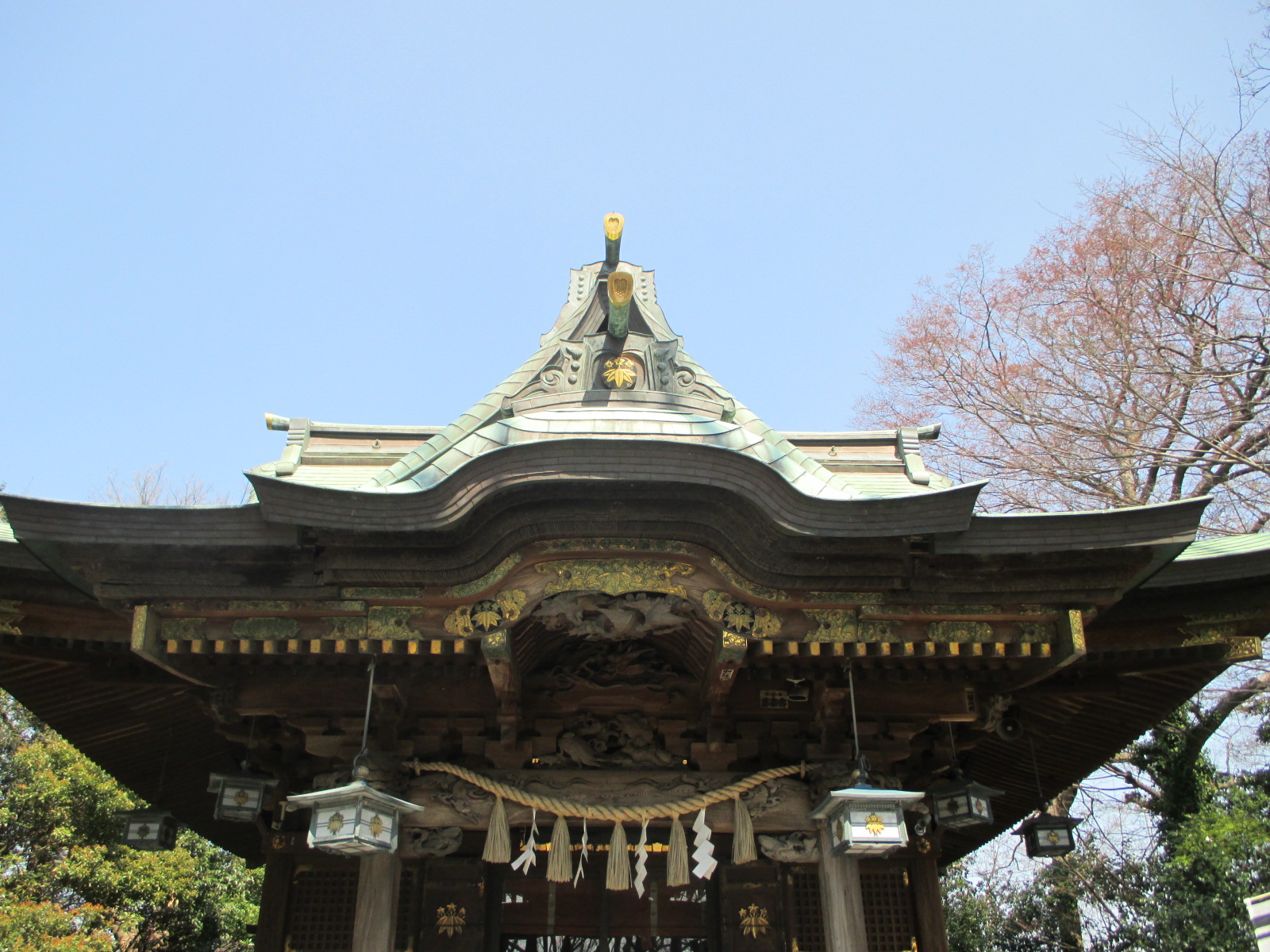

それから10分位歩き本日のメインの一つである錫杖寺に着きました。こちらには見処が沢山あります。五筋の定規塀の中に晩秋の色が美しく残り御成門の奥に見えています。本堂の屋根の寺紋は菊の御紋とその下に葵の紋が黄金色に輝いています。

ハゼの樹の紅葉が残っていて八角の六地蔵と二仏の灯篭や鋳物地蔵も印象的でした。大きな茶筅塚もあります。

ハゼの樹の紅葉が残っていて八角の六地蔵と二仏の灯篭や鋳物地蔵も印象的でした。大きな茶筅塚もあります。

しかし私たちの心を捉えたのはなんといっても瀧山の墓です。山茶花の高い垣根を進み墓地の奥へ進みました。 大河ドラマ篤姫で稲盛いずみが演じたあの瀧山の墓が広いスペースの中に堂々とありました。21日には墓を洗う男性がいてとても丁寧に扱っていました。大奥を閉じる折もその役目を立派に果たしたという女傑の眠る場所でした。山茶花があまりにも美しく、この季節に来られた幸いを感じた次第です。

大河ドラマ篤姫で稲盛いずみが演じたあの瀧山の墓が広いスペースの中に堂々とありました。21日には墓を洗う男性がいてとても丁寧に扱っていました。大奥を閉じる折もその役目を立派に果たしたという女傑の眠る場所でした。山茶花があまりにも美しく、この季節に来られた幸いを感じた次第です。

寺を出るとすぐに凱旋橋跡があります。これは日露戦争と深く関わった川口の姿とその歴史を感じる遺産でもありました。

川口の説明板を過ぎ、薬局の古い木造の家の前を通りました。店名が右からの表記も歴史を感じましたが、未だに営業しているとは時間があれば寄ってみたいと思ったのは私だけだったでしようか。

5分位で道を右に曲がると川口宿の永瀬家本陣門(薬医門)がありました。瓦の一部がはがれかけていて荒れ果てていましたが、門だけでも見られた我々は幸いだと思いました。

さて、これからはどんどん頑張って歩くのみ!荒川を渡りはじめました。歩道は自転車道と一緒になっていてうっかりすると危ないのですが、21日はお天気が良くて富士山が見えました。そして左手にはスカイツリーも見えてきました。

東京側に近づくにつれ土手の桜並木の紅葉が大きくなってきます。

新荒川橋を渡りきる手前で振り向き、あの白い建物が川口善光寺があった場所でここから眺めるとこの広重の浮世絵と一緒ですねと講師が綺麗な絵を掲げて説明するのでした。

東京都北区の標識があります。埼玉県から東京都に入りました。

八雲神社の中の小さな水神社に進みました。鎌倉時代ここに渡し場があった証拠だという事です。

街道に戻り岩渕問屋跡の碑を過ぎると東京23区内唯一の造り酒屋の小山酒造があります。小山酒造は真の辛口という男性好みのお酒らしいのですが、女性の会員さんもにこにこしながら買い物をしていらっしゃいました。17日の火曜日は定休日で残念でしたが、21日は営業していました。

5分位先の正光寺は笹竜胆の源氏の紋で正観音が源頼朝の守り本尊と云われています。観音堂が新しくされていてとてもきらびやかでした。

大満寺は小さいながらも不動明王像が鎌倉時代の作ですし、四国霊場札所の銘板や仏足石も興味深く拝見しました。講師は自分の実家に一番近い讃岐一宮寺、八十三番札所を指しておりました。

4時を過ぎました。板橋道と岩槻道(御成り街道)の追分を通り本日最後の宝幢院へ着きました。道標と板碑形の庚申塔と思われる阿弥陀如来に向く二猿の線刻が見事でした。

少し暗くなり始めた中を駅へ向かいます。赤羽駅の何とにぎやかな事でしようか。やはり東京ですねと誰かの声が。今回も無事終了する事が出来ました。皆様お疲れさまでした。赤羽駅北口改札口で12月に又お会いしましよう。

冬木影水子地蔵の女かな

水神を祀る宮あり新酒買ふ 幸子

山茶花の生垣奥に眠りをり 慶月

お知らせ 大変長らくお待たせしていますモーニングショウでの放映の件ですが、またもディレクターから連絡が入りまして、1週間延びる事になりました。

12月14日になりましたのでよろしくお願いいたします。

下り坂をどんどん進みます。30分位ずって戸塚カントリークラブのゴルフ場の脇を歩きました。

下り坂をどんどん進みます。30分位ずって戸塚カントリークラブのゴルフ場の脇を歩きました。 治水工事の際に掘り出された元禄時代の地蔵二体と観音様を拝見し、御手洗いをお借りしました。

治水工事の際に掘り出された元禄時代の地蔵二体と観音様を拝見し、御手洗いをお借りしました。