丸の内線四谷三丁目から新宿御苑駅まで一駅乗りました。1分ですが歩くと20分位かかったでしようか。駅に降り立ちすぐ近くに浄土宗大宗寺に入りました。右手に江戸六地蔵の三番目で座像の大きな地蔵は、銅造地蔵菩薩とあり胎内から小地蔵六体と寄進者の名簿が発見されました。

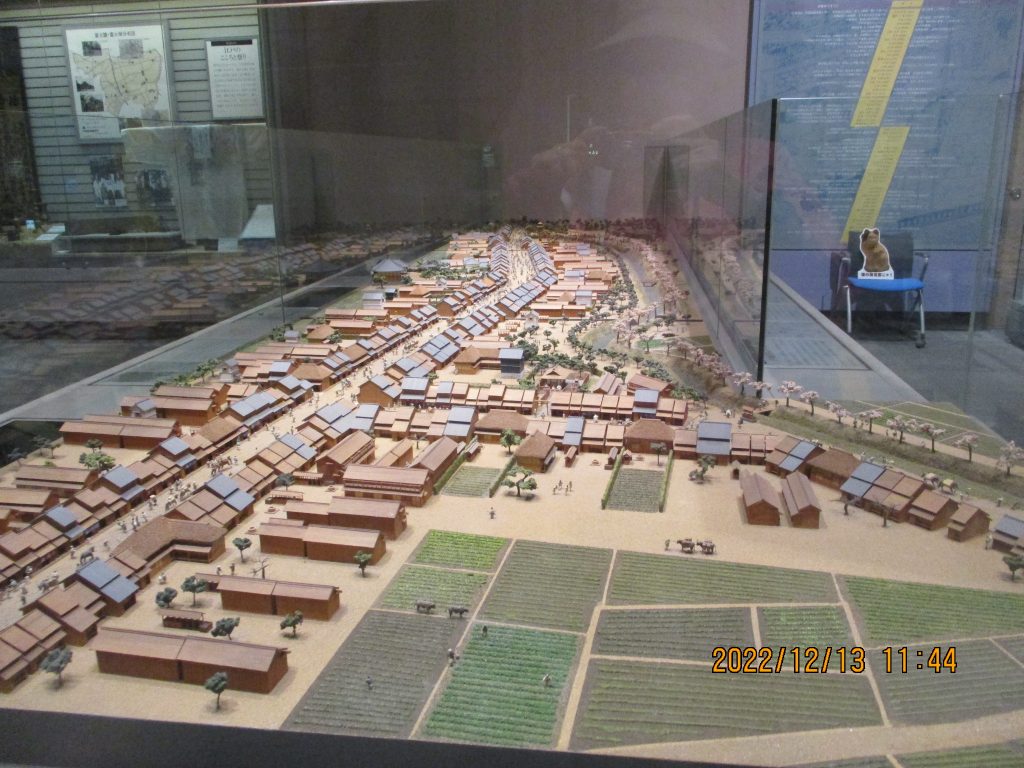

この新宿御苑一帯は内藤家の下屋敷があり、この大宗寺は寛文8年(1668)に六代当主の内藤重頼より寺領7396坪の寄進を受け寺域を拡大し甲州街道内藤新宿の中心に位置しました。閻魔堂の閻魔様と奪衣婆を覗き思わずぎよっとしました。切支丹灯籠の尊像はマリア様を象徴しているとのことです。内藤家の墓所にも入りお詣りさせていただきました。塩かけ地蔵は別名「いぼ取り地蔵」で塩を疣に付けると疣がとれその時には塩を奉納します。成受院にいりました。此処にも奪衣婆がいました。

少し歩くと正受院です。入口の堂には奪衣婆がいました。

墓塔の千手観音は珍しく元禄16年(1703)のものです。梵鐘は宝永8年(1711)のもので戦争中に供出され戦後にアメリカより返還されたものです。

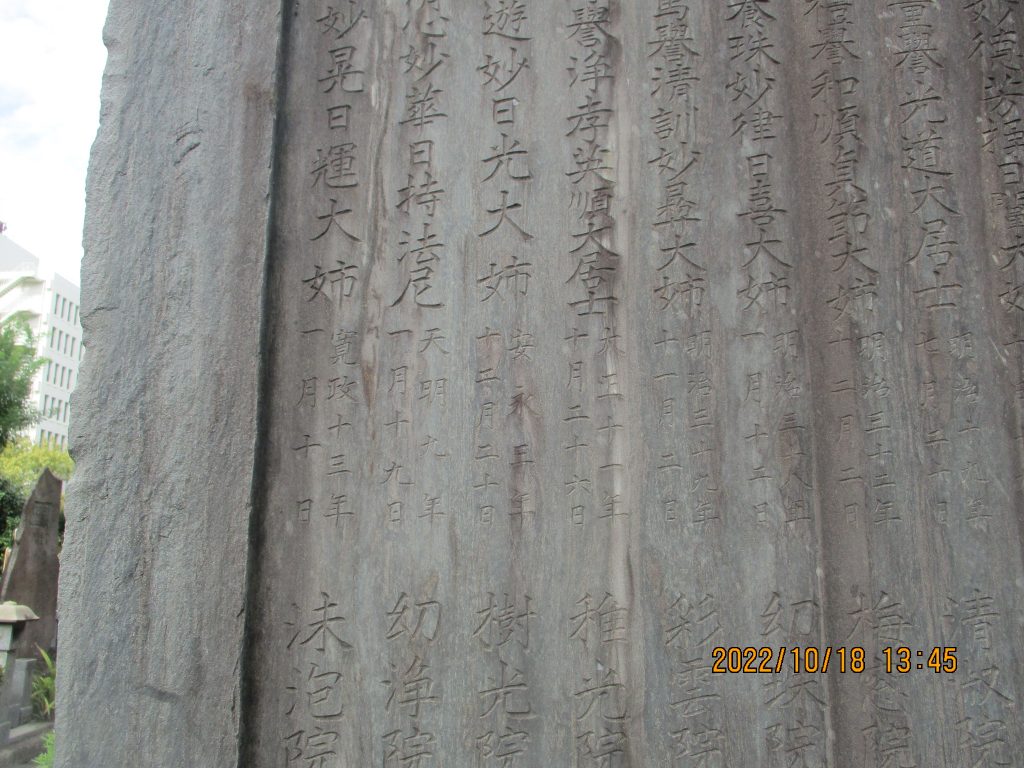

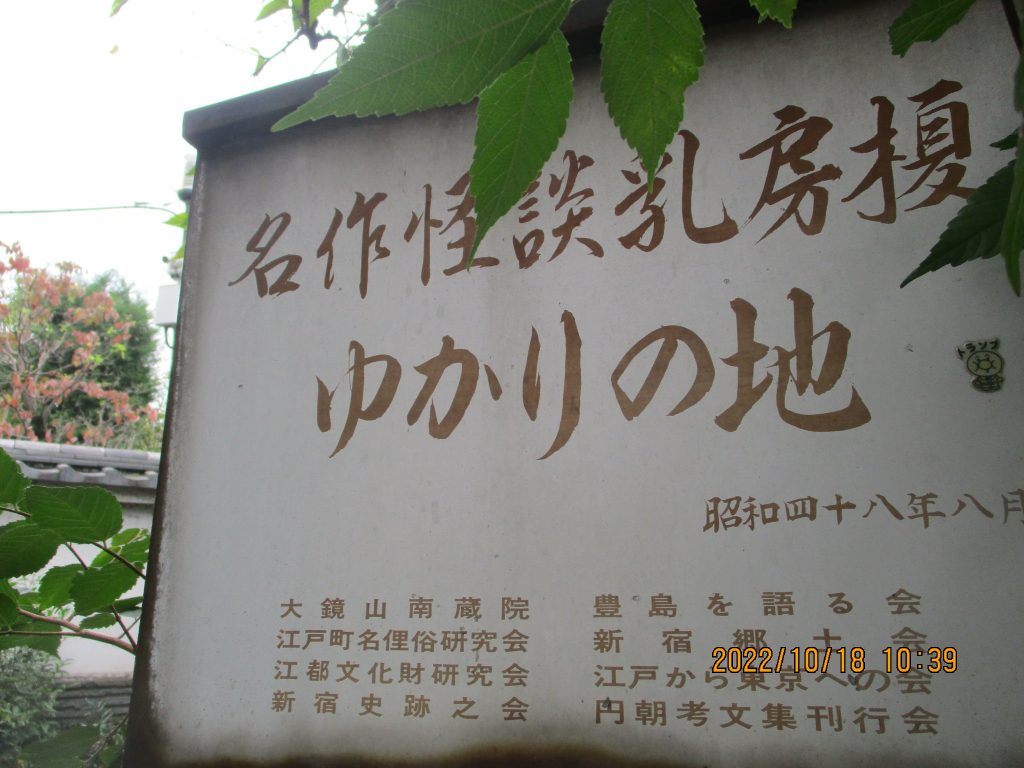

13日は小雨が降ってきました。隣の浄土宗、成覚寺に入りました。ここは新宿宿の遊女の投げ込み寺でした。遊女は死ぬとさらし木綿や米俵に包まれてこの寺に運ばれました。子供合埋碑がありました。旅籠の飯盛女(遊女)が死んだ際に霊を供養しました。子供とは旅籠の主人が飯盛女を子供と呼んでいたからです。ここ成覚寺に葬られ数は約3千人との事です。白糸塚は天明期に遊女の白糸と鈴木主水が情死したという悲恋物語を坂東秀花が演じて大当たりをしたので橋本屋が建立しました。旭地蔵は玉川上水の北岸にあったものを明治12年に移したもので遊女と客の心中者18名を供養し戒名も刻まれています。恋川春町墓は蜀山人と並ぶ劇作家で句碑もありました。

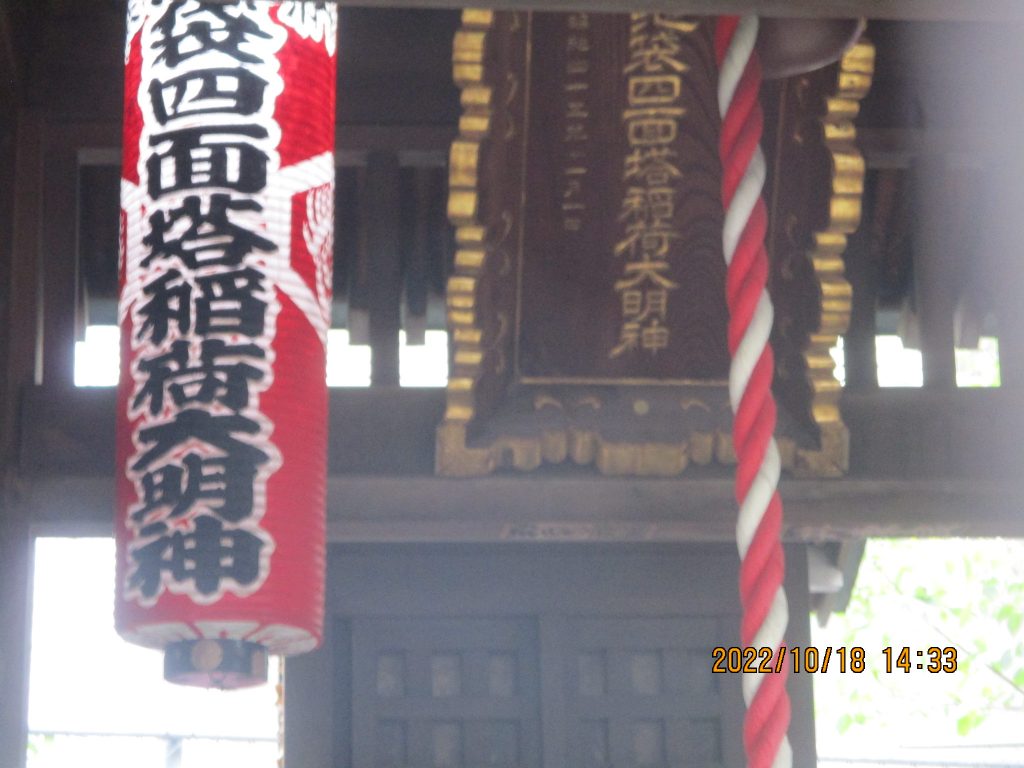

花園神社には10分位歩きました。奉納名も立派な朱色の名前が並んでいる芸能浅間神社も在りました。側には藤圭子歌碑があり、きれいで淋しそうな顔が浮かびました。芭蕉句碑の「春なれや名もなき山の朝かすみ」を見ました。災禍消除の祈願の石灯籠もありました。本殿にお詣りしました。赤社殿と銀杏の黄色があでやかで花園神社にふさわしい風景となっていました。大鳥居の側の狛犬は銅製の唐獅子像で角があります。江戸末の文政4年(1821)の奉納です。

5分位で伊勢丹の前の追分交番前まで来ました。甲州街道と青梅街道の追分です。ここで買物タイムです。江戸時代にも団子屋があり追分辺で人々は一休みしたことでしよう。私たちはちよっとお高いけれど美味しそうな団子や大福を並んでお土産として買いました。

10分~15分で御苑近くの雷電稲荷神社にお詣りしました。花園神社境外社でこの辺りに江戸から2里の一里塚がありました。

すぐ側に曹洞宗、天竜寺がありました。天竜寺は徳川秀忠を生んだ西郷局の父の菩提寺でしたが局が秀忠を産んだので西郷局の菩提寺にもなりました。江戸には日本橋・本所・芝・浅草寺・上野・小石川・市谷の七個所で市民に時の鐘として時刻を知らせていました。内藤新宿は遠くて音が届かず、あらたに赤坂田町の成満寺とこちらの天竜寺を加えて九所にしました。

12~3分、歩き新宿南口に着きました。何度も通ったことがあるにもかかわらず、このような馬水槽があったとはなぜ気づかなかったのでしょうか。赤大理石の水槽で「みんなの泉」と呼ばれていました。明治35年にロンドン市より東京市に寄贈されたものです。前面上部は馬用、下部が犬猫用。人は反対側にあります。

13日には3時を少し過ぎましたが17日は2時50分に終わりました。皆様、2022年の春まで度々コロナで休みましたが、その後、年末まで沢山の場所を巡る事ができました。新年も江戸の町を楽しく巡りたいと思います。

一年間ありがとうございました。