5月13日(火)と17日(土)10時、東急多摩川線矢口駅に集合しました。東京は25度、晴れの汗ばむお天気でした。17日は全国的に雨の日でしたので少な目の人数で巡りました。

10時12分に出発し、まず駅から多摩川の方向に歩く途中に浄土宗延命寺へ入りました。開山は弘安年間(1278~88)に村民の請願で蓮花寺という念仏道場が建てられたのが始まりでした。永禄2年(1559)に北条時頼の守り本尊である延命地蔵を奉安し堂宇を再建し延命寺と改称しました。

天保11年(1840)造立の「火雷除子安地蔵尊」の標石が山門の傍にありました。

大正7年造立の戦病死忠霊塔、弘化3年(1846)造立の六地蔵、明治35年造立の線刻地蔵、無縁仏群を拝見しました。本堂は昭和33年の再建です。

10時40分頃に多摩川の土手に出ました。矢口の渡し跡です。地名の矢口は日本武尊がこの辺で「矢合わせ」をしたからと。鎌倉街道脇道で矢喰村と称したとも。矢口の渡しは江戸時代中期から多摩川大橋が完成する昭和24年まで利用されました。

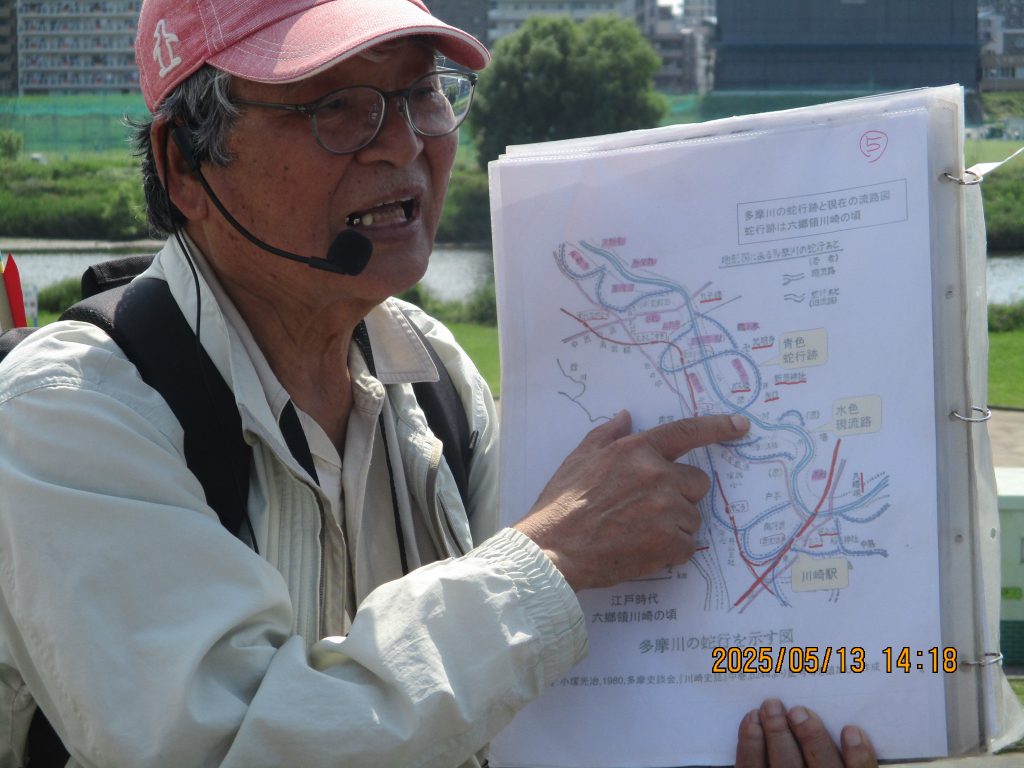

多摩川の流路は変遷していて古多摩川は光明寺池から新田神社付近を流れていて渡し場も新田神社付近と推定されています。すぐ傍の東八幡神社の鳥居を潜りお詣りしました。建長2年(1250)の創建で明治44年に領家八幡を合祀して湯坂八幡から東八幡神社となりました。

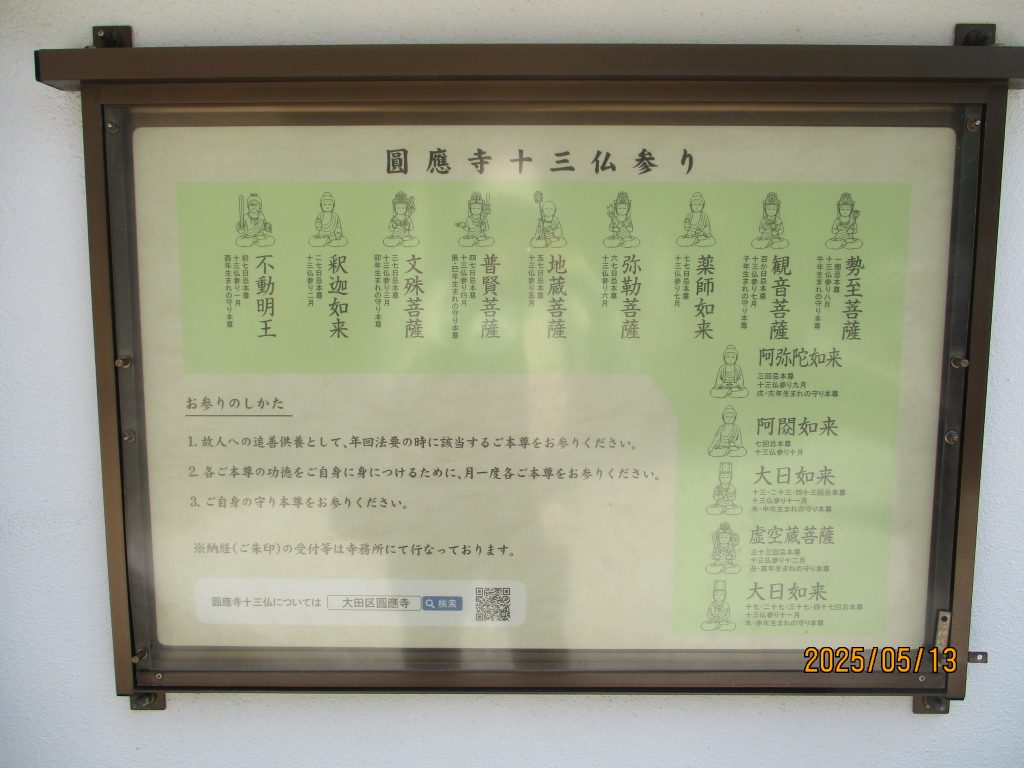

また傍の真言宗智山派円応寺に入りました。十三仏像が祀られています。十三の仏は閻魔大王を初め冥途の裁判官です。①初七日は不動明王②二十七日は釈迦如来③三十七日は文殊菩薩④四十七日は普賢菩薩⑤五十七日は地蔵菩薩⑥六十七日は弥勒菩薩⑦七十七日は薬師如来⑧百日は観音菩薩⑨一周忌は勢至菩薩⑩三回忌は阿弥陀如来⑪七回忌は阿閦如来⑫十三回忌は大日如来⑬三十三回忌は虚空蔵菩薩が審理を担当します。

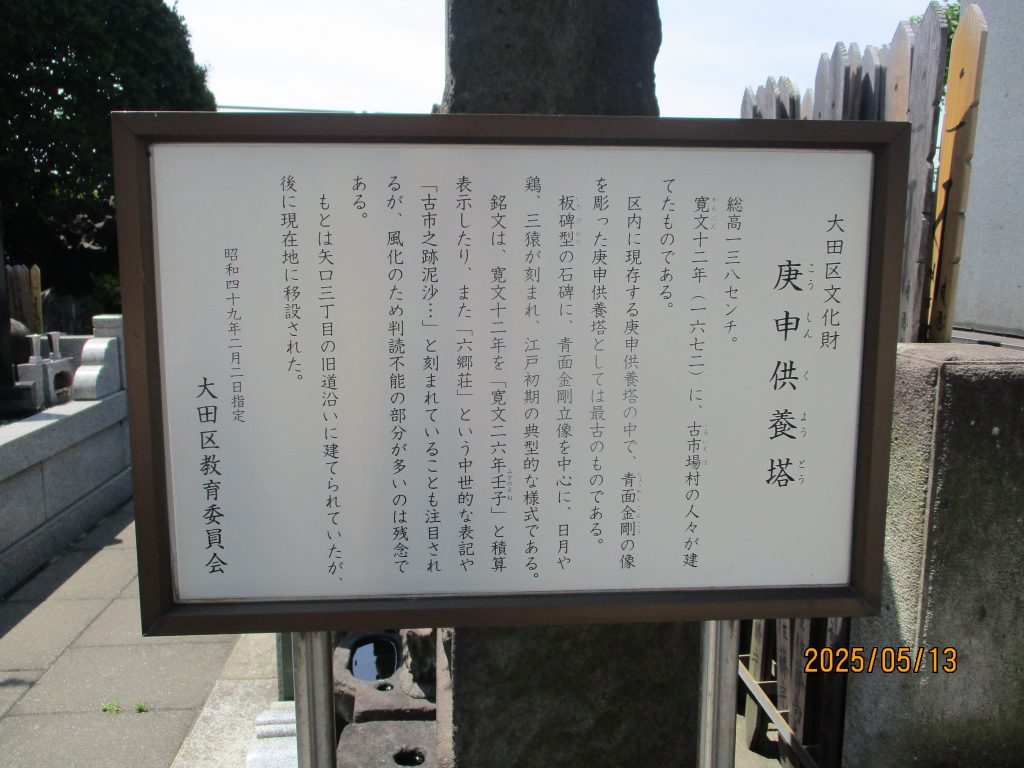

そしてそれぞれの石仏を拝見しました、庚申塔も綺麗に残されていて多摩川の氾濫を供養する為に寛文12年(1672)に造立されました。

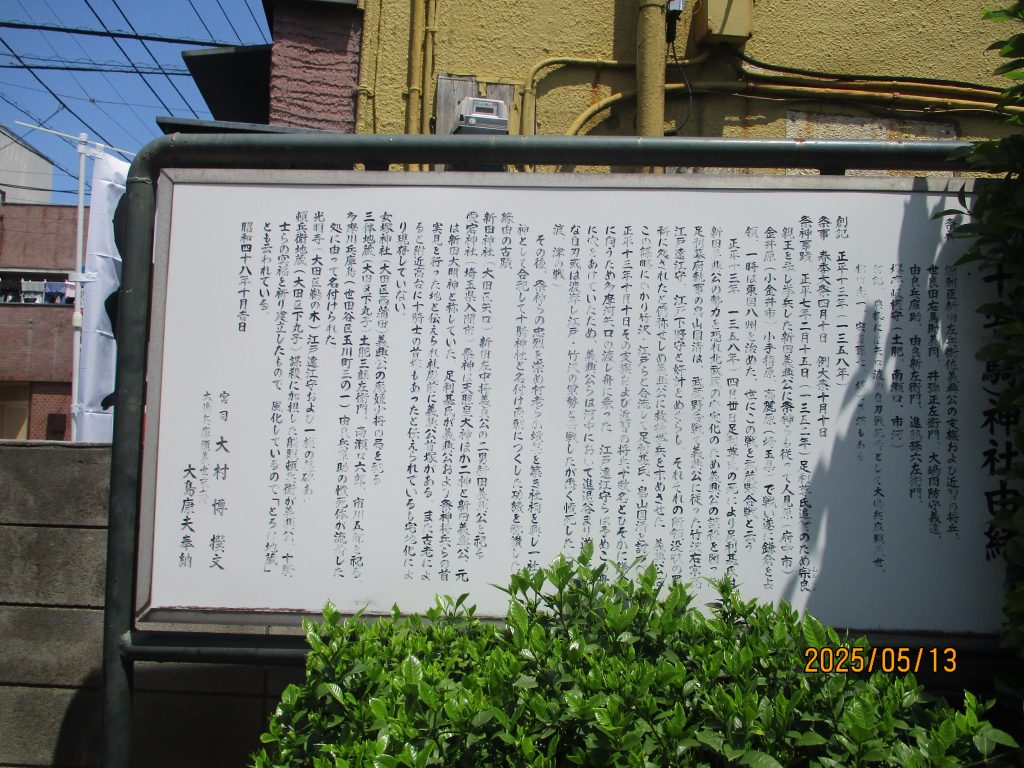

11時2分に十寄神社に着きました。正平13年(1358)に矢口の渡しで討ち死にした新田義興の家来衆を祀っています。古くは十騎明神、十騎社、とよよせ社と呼ばれていました。社殿の後の榎がある古墳が家来衆の墓と伝わっています。

11時15分頃、本日のメインの一つである新田神社に着きました。新田義興は父の新田義貞の次男で父の死後も南朝の有力武将でしたが正平13年(1358)に武蔵野合戦の後に矢口の渡しで舟に乗ったところを船頭が仕掛けた穴により水中に没した所を江戸氏の軍勢により攻撃され自刃しました。その後、義興の怨霊である雷電の怪奇が起こり往来の人を悩ませたので義興を埋葬した塚に社を造立したのが新田神社です。入口横には絵と文章で新田義興の事が解りやすく説明されています。

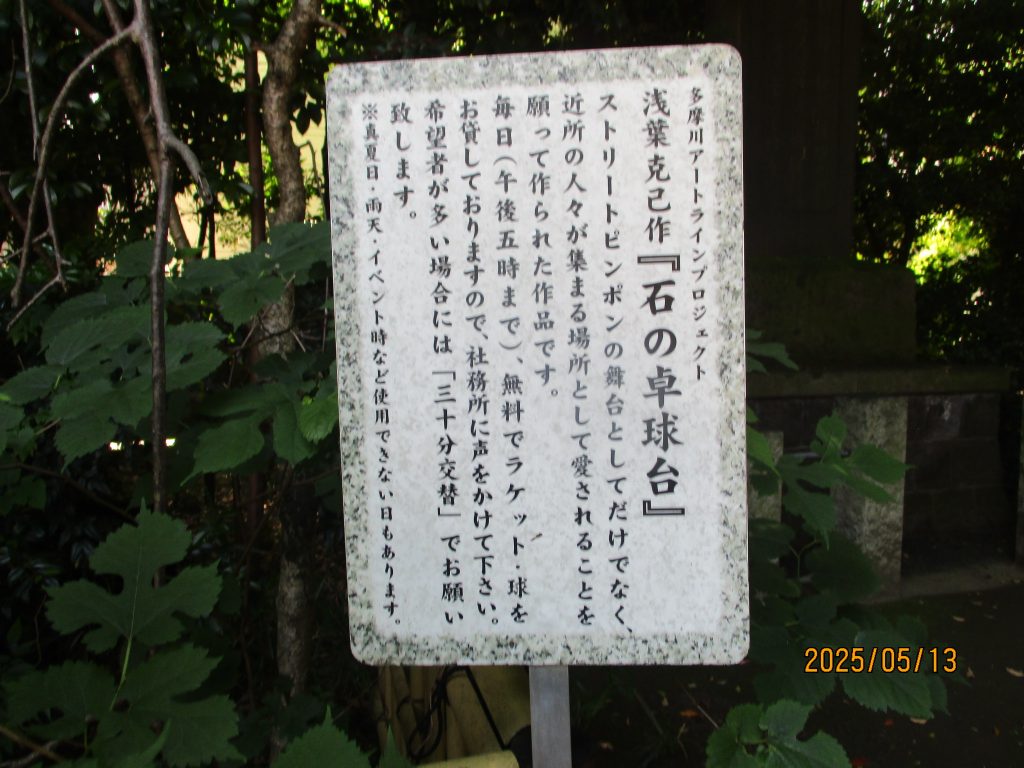

欅の御神木は樹齢約700年とありその奥に本殿が見えます。石の卓球台はアートディレクターの浅葉克己さんの作品で寄進されたものです。

LOVE神社も浅葉さんの寄進で義興と少将の局にあやかり縁結びの神様を表現しています。

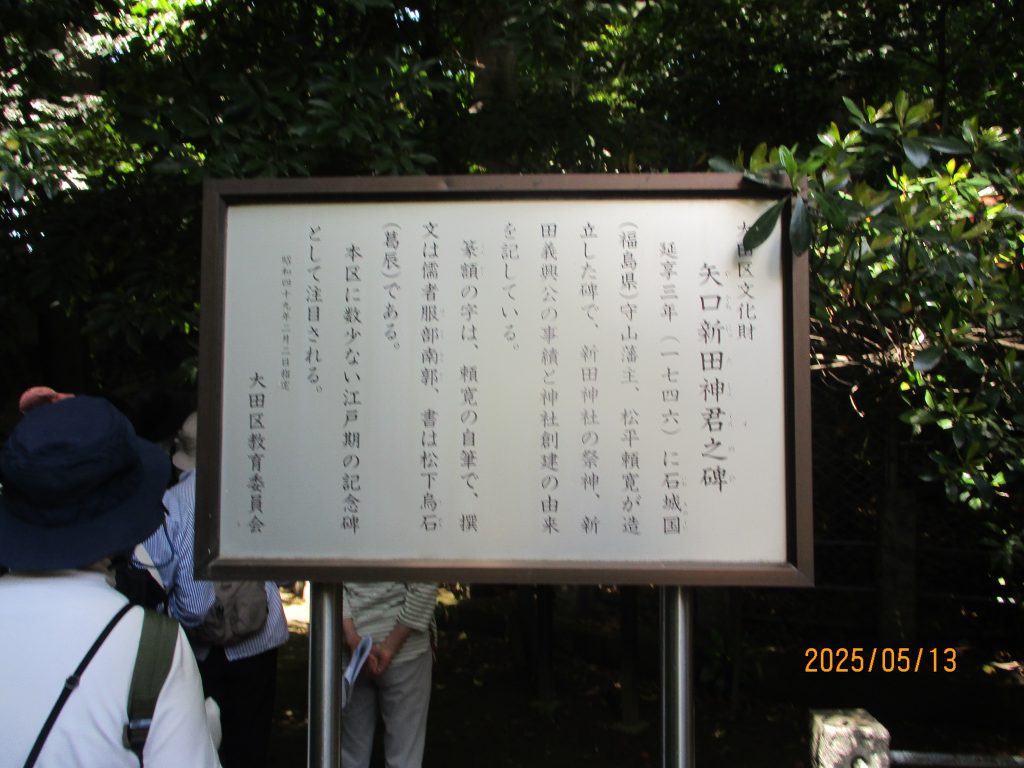

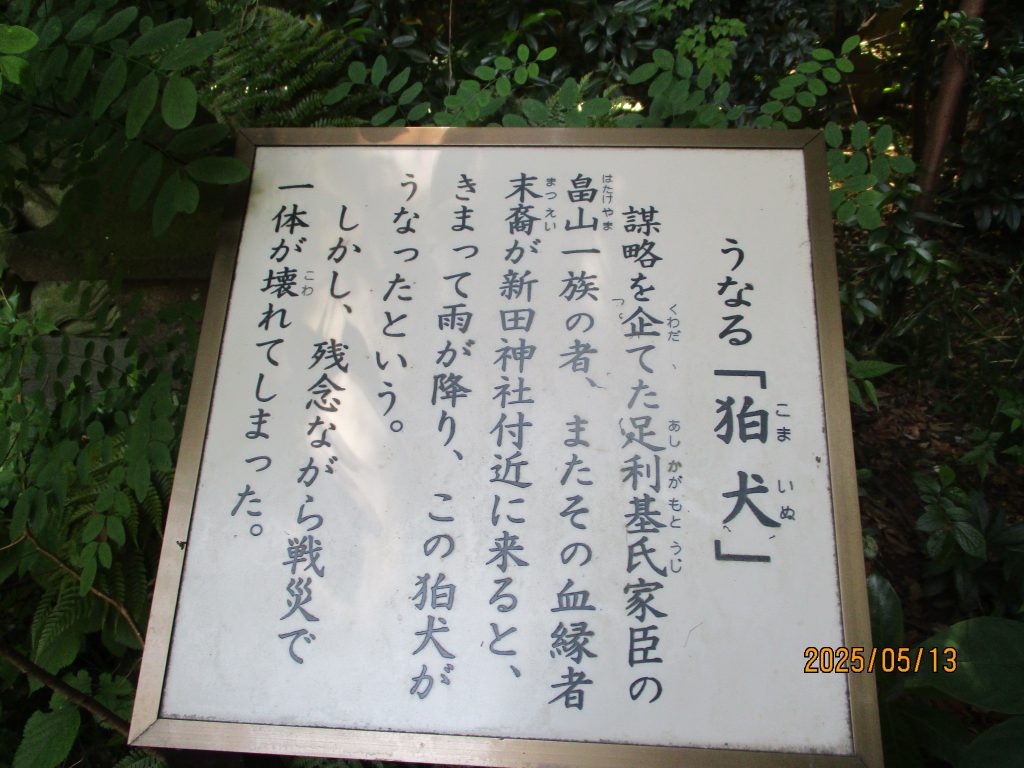

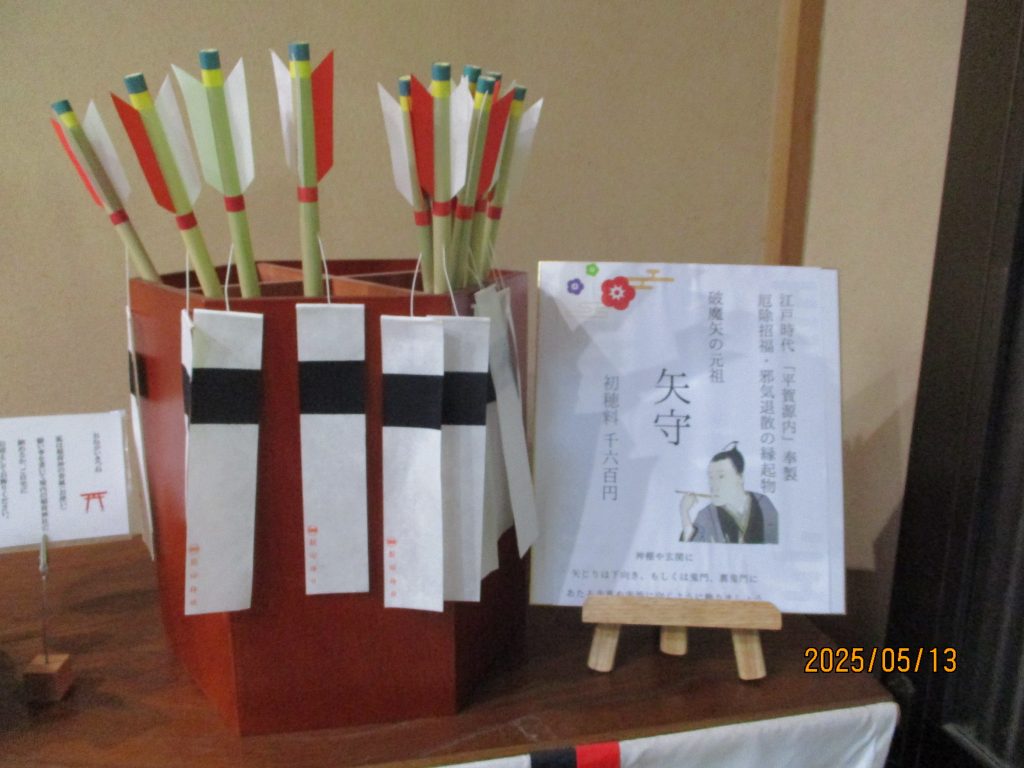

矢口新田神社之碑、御塚、足利持氏の家臣である畠山一族や子孫が参拝すると唸るという狛犬を見学しました。御塚後方に生えている篠竹で厄除け開運邪鬼退散の破魔矢は平賀源内奉製として売られていて買った人もいました。

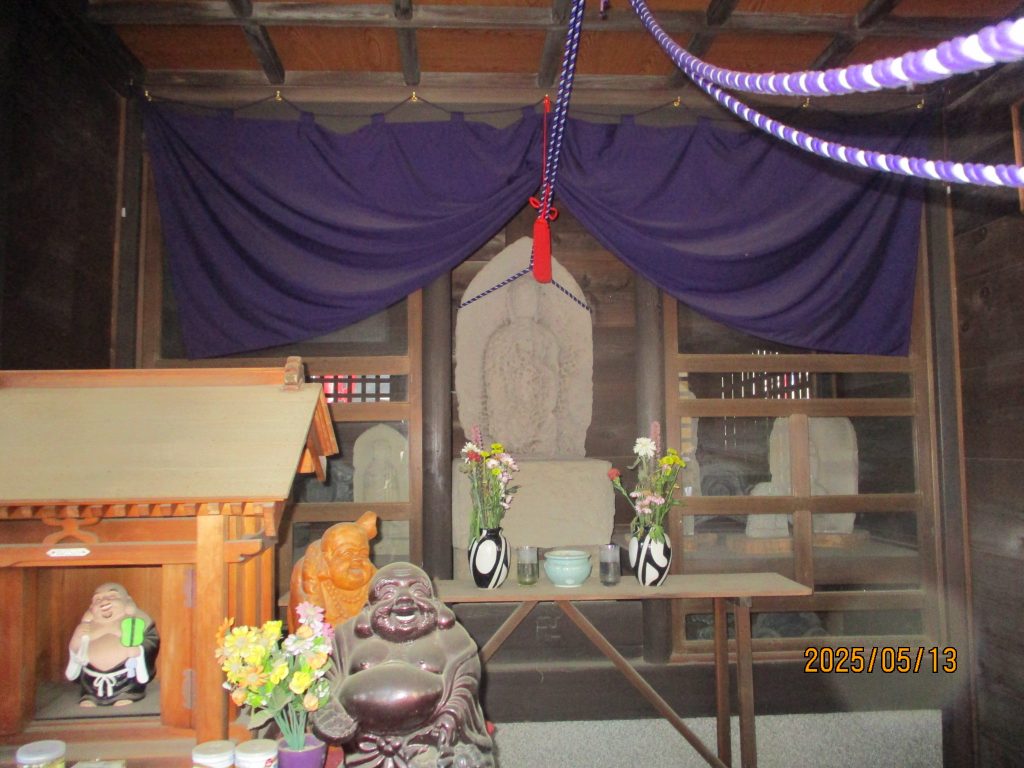

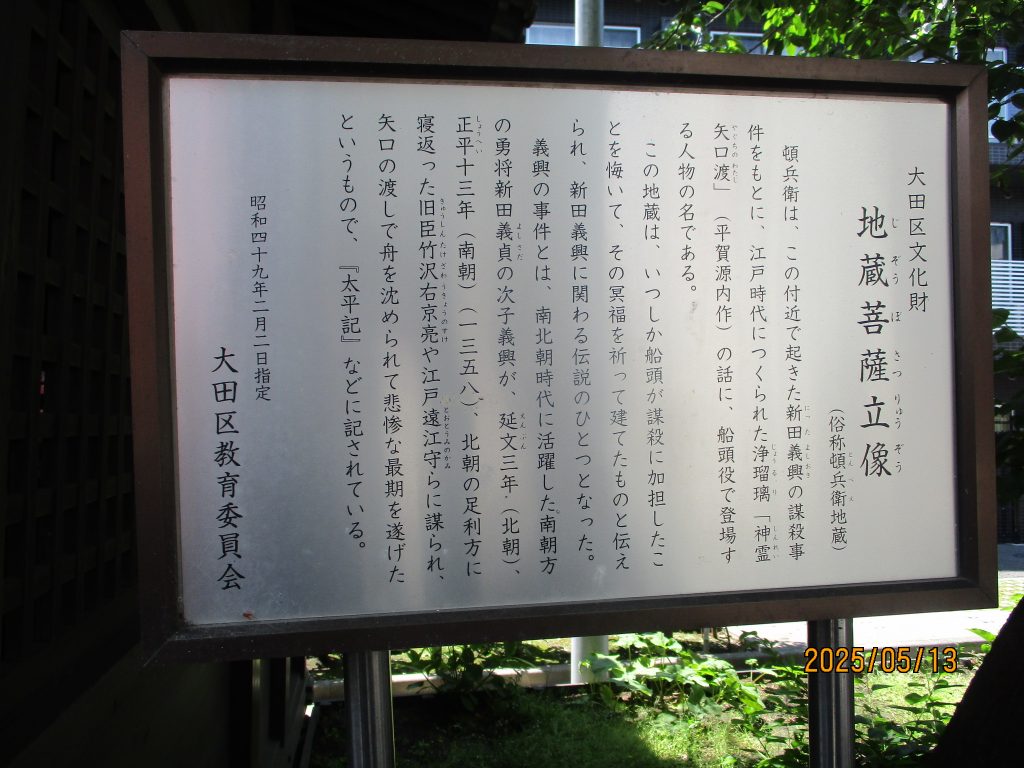

10分程歩き頓兵衛地蔵に着きました。頓兵衛とは平賀源内作の浄瑠璃「神霊矢口渡」の登場する船頭の名です。悪役でありますが後に後悔して地蔵を建て義興の冥福を祈ったと伝えられています。

12時少し前に道路沿いに妙蓮塚三体地蔵がありました。

義興の家臣の土肥三郎左衛門、南瀬口六郎、市河五郎の三人は多摩川の対岸で討ち死にした、この三人が祀られているとの伝承の三体地蔵です。

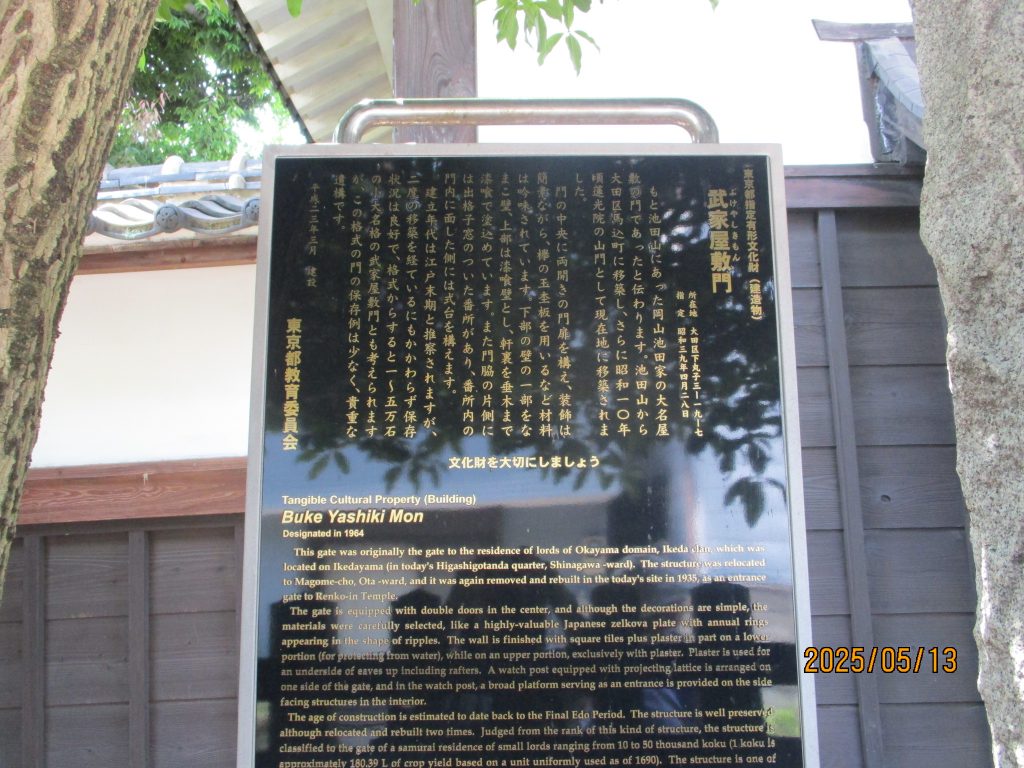

7~8分歩き真言宗智山派円満寺蓮光院の武家屋敷を見ました。江戸末期の建築で池田家下屋敷を馬込中丸の河原氏が自宅の門としていましたが昭和10年に寺に寄進したとの事です。堂々とした造りを鑑賞しました。

下丸子駅の近くのフアミリーレストランで昼食を取りました。

午後は13時10分のスタートです。13時14分に光明寺道標がありました。正面は「善道大師霊場」「是より右へ三丁」「うの木光明寺」右側面に「目黒さる町・丸子わたしふちゅう」「左池上・大もり・品川・はねだ」左側面「新田古川薬師・六江川・川崎大師・平間わたし」と道標は示しています。今まで巡ったところが懐かしくこれから私たちが向かう所も示されていました。

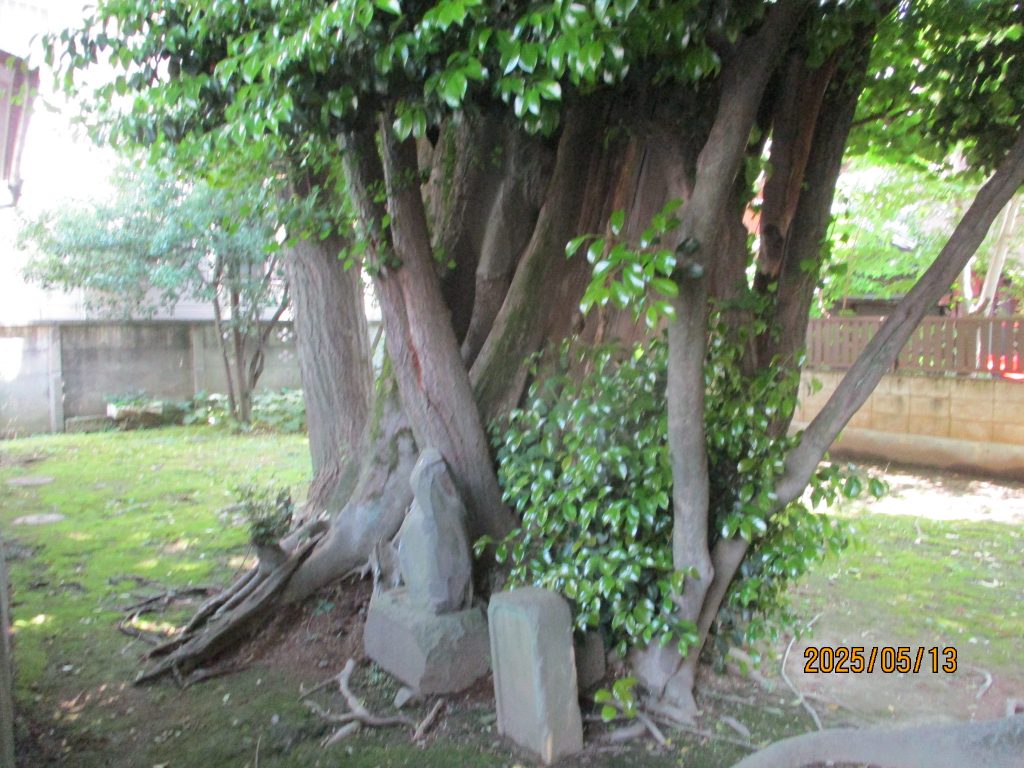

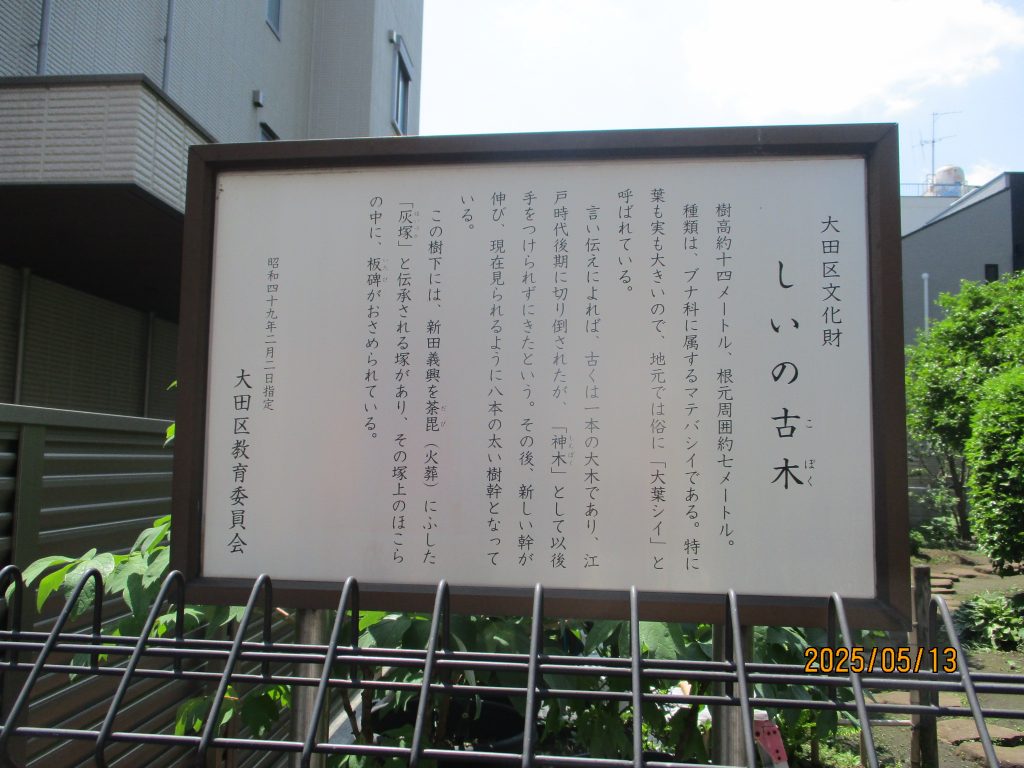

灰塚は原田家邸内のマテバ椎の巨木の下に新田義興を荼毘に伏した灰を集めて祀った塚で荼毘所とも云われています。古くは一本の大木でしたが江戸時代に伐採され幹の下部から八本の枝が分かれていて樹高15メートル樹齢約300年です。

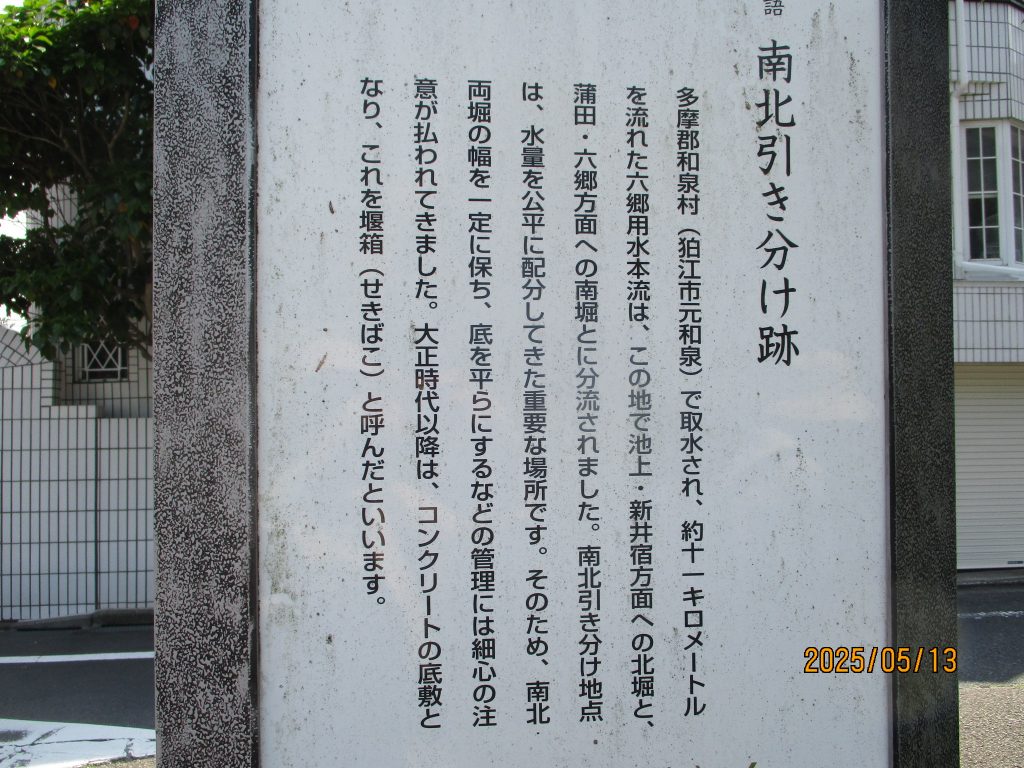

六郷用水の南北分け跡碑を見て浄土宗光明寺へ入りました。天平年間(729~49)に行基が開き弘仁年間(810~24)に空海が再興しその後に浄土宗西山派に改め28代住職は石田三成の子であったので将軍家から迫害をうけたとの事です。千姫の葬儀をした玄巻上人が35代住職となり千姫の位牌や五代将軍綱吉の生母である桂昌院の位牌を安置したとの事です。

六脚門の山門や法然上人旅立の像や本堂を見ました。梵鐘は享保2年の物で新しい六角堂の釈迦如来像を拝見しました。

14時少し過ぎて東急下丸子駅から沼部駅まで電車に乗り多摩川に出て丸子の渡し跡を見ました。

真言宗智山派の東光院に入りました。開山は元禄3年(1690)です。

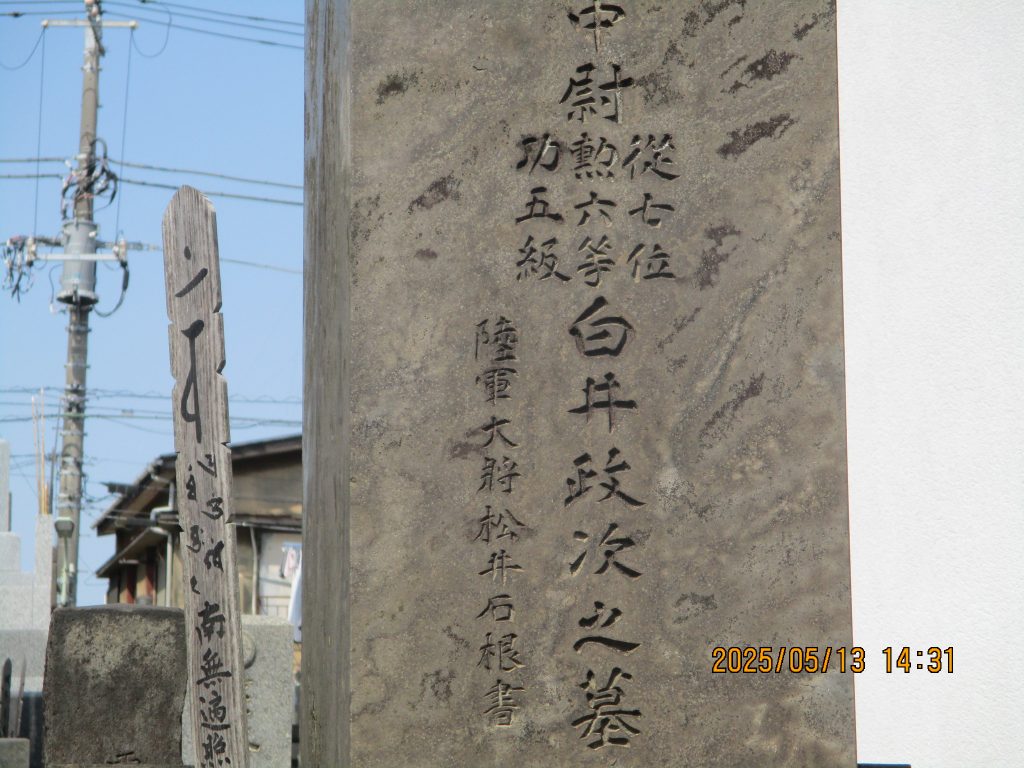

勇士の碑や松井岩根書の白井中尉の墓を見ました。

出ると中原街道があり六郷用水も見る事が出来ました。亀が甲羅干しをしていました。鴨もいました。

すぐに真言宗智山派密蔵院に入りました。こちらには石像群がありました。

不動堂には平成30年再建で新しく不動三尊堂も30年建立で 印象に残りました。

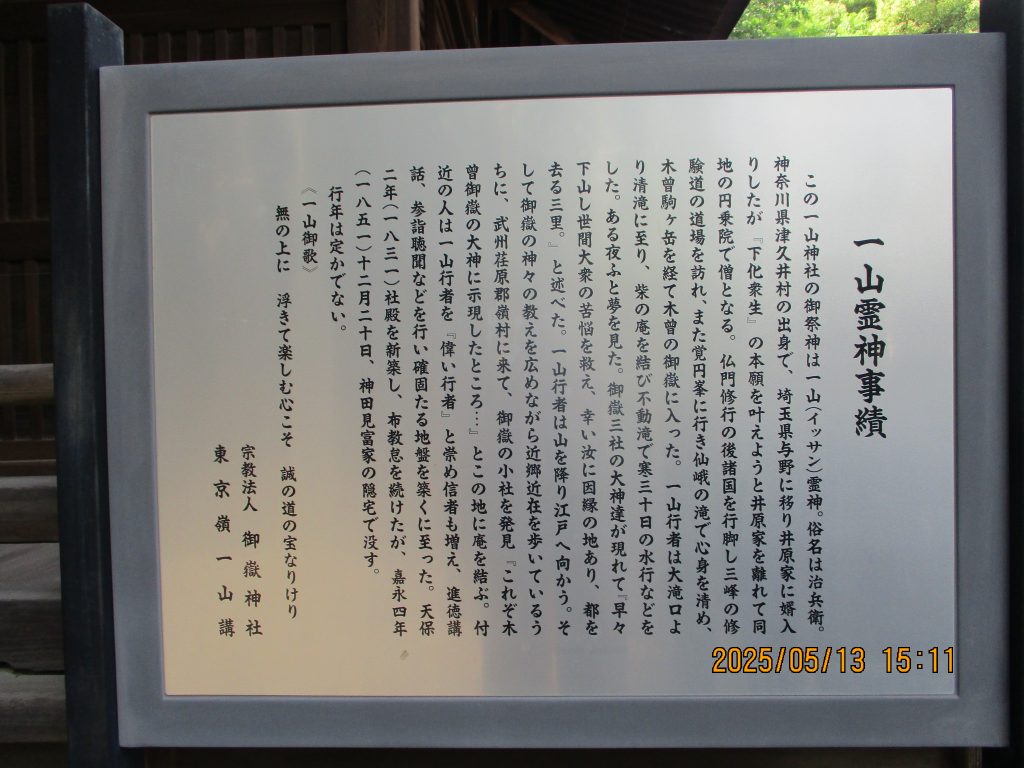

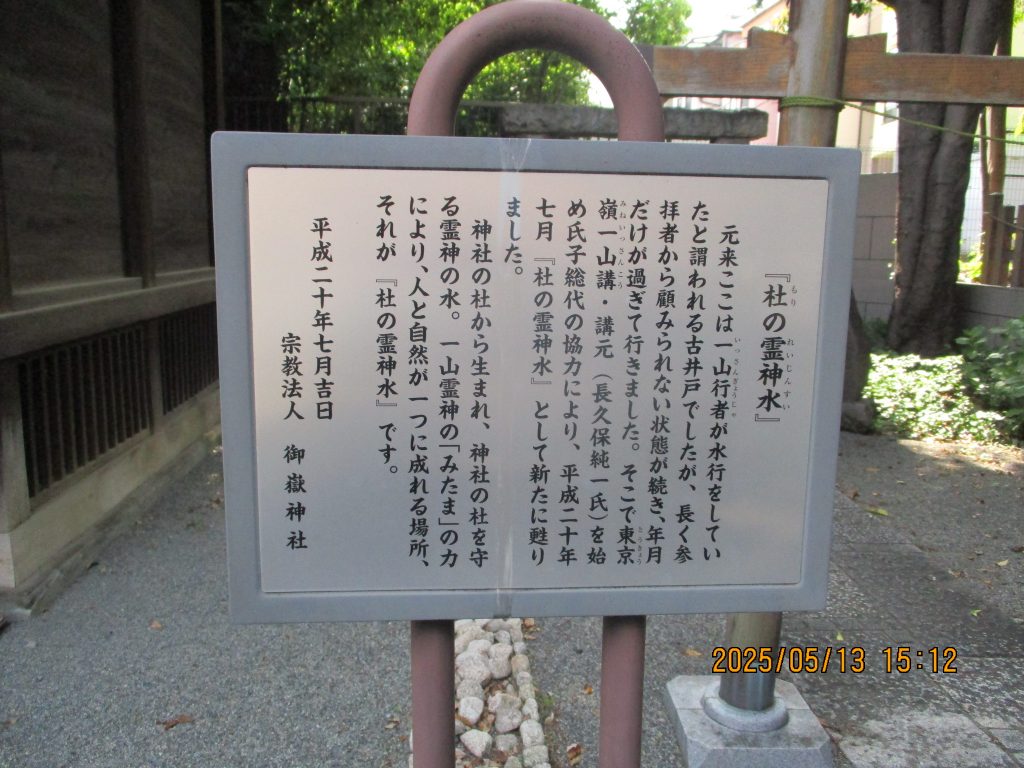

太田図書館の前の道を通り嶺の御嶽神社へ急ぎました。15時を少し過ぎていましたが嶺村の鎮守でこの神社に三度参拝すると木曽御嶽山へ一度行った事になるそうです。大きな狛犬は慶応3年に造立で大きく堂々としていました。延命地蔵は昭和3年の大水害で西宮市の夙川の土手にあったとされ地蔵で傍にいた数人の女子が助かったという地蔵です。社の霊神も平成20年に復元され翌年21年には御嶽山信仰の石碑や講碑なども整備されました。

4時13分に御嶽山駅で解散しました。久しぶりに4時を回りましたが皆さま、お疲れさまでした