3月29日(土)、午前9時35分、参加者22名が小田原駅に集合しました。生憎の雨の日となりました。駅から5,6分、歩いた所に北条氏政の墓があります。小田原合戦の責任を取って自害した氏政と弟の氏照の墓が並んでありました。

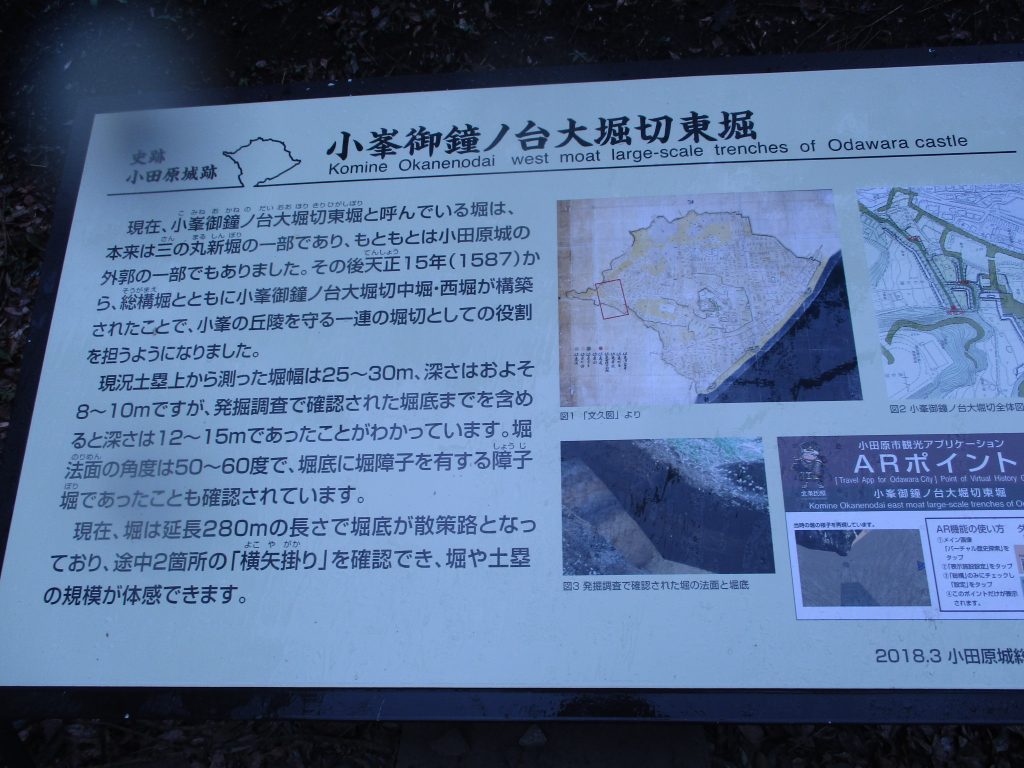

北条早雲の銅像のある駅正面に戻り10時15分過ぎにマイクロバスに乗り込みました。15分位で国指定史跡の小田原城小峯御鐘ノ台堀切に着きました

天正18年(1590)、豊臣秀吉との合戦に備えて城と城下を土塁で囲って守備を固めた堀と土塁の一部が残っています。

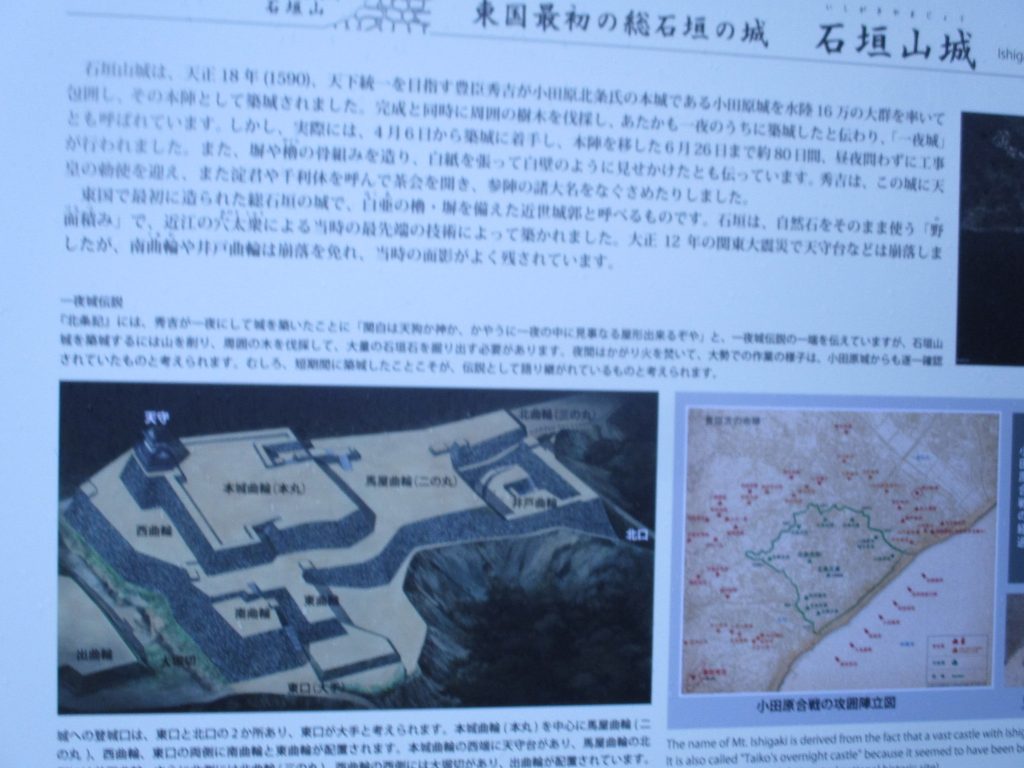

マイクロバスで20分位で石垣山一夜城に着きました。一時間弱をかけてゆっくりと巡りました。秀吉が小田原攻めの本陣として築いた城で小田原城から約2・8キロで標高241メートルの山城です。本丸、二の丸、三の丸、井戸曲輪(淀君滞在)、東曲輪があり関東で最初の総石垣の城でした。

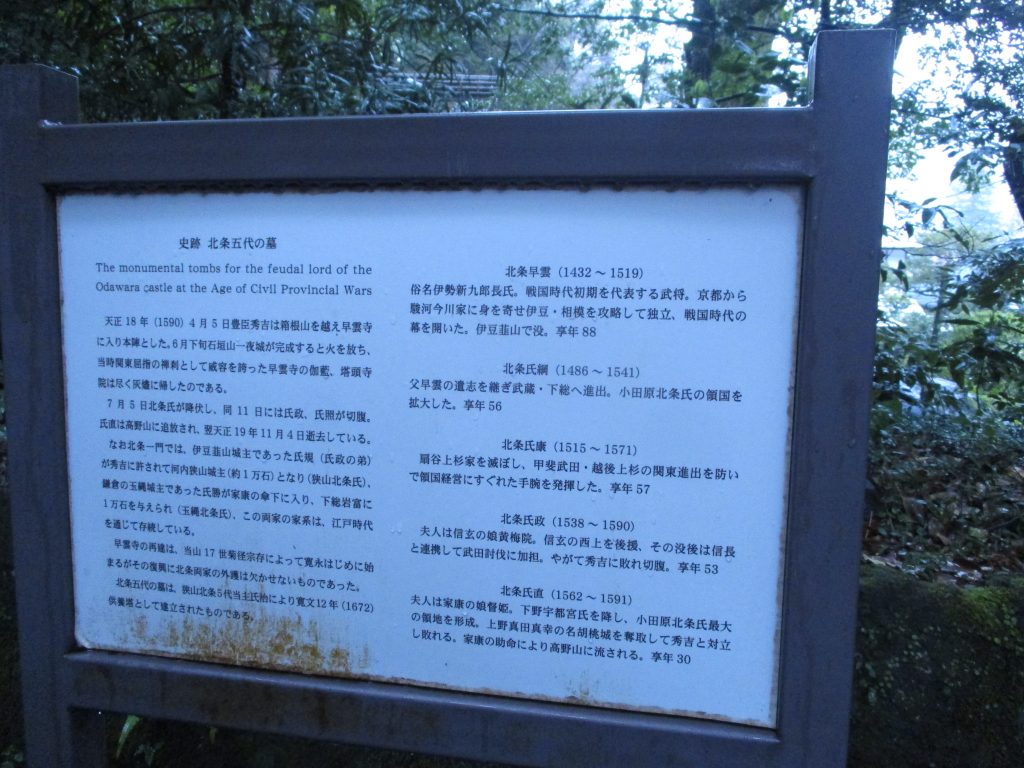

次の訪問先は箱根湯本の早雲寺です。後北条五代の墓がある寺です。予定より少し遅れて12時20分頃に到着しました。惣門の扁額は朝鮮通信使(金義信)の書です。

墓を見た後、北条幻庵作(早雲の三男)の枯山水の庭を端の方から拝見しました

30分近く見学し予定時刻が少しずつ遅くなったきました。

13時20分頃、日本百名城の一つである山中城に着きました。戦国末期に北条氏が築城し秀吉の来襲に備え堀や出丸を整備しましたが未完成のまま4千人で籠城しました、羽柴秀次、家康ら約7万人の攻撃を受け半日で落城しました。障子堀跡がしっかり見えていて皆で注目しました。三の丸跡には浄土宗宗閑寺がありました。こちらに城将の松田康長や副将の間宮康俊、豊臣方の一柳直末らの武将の墓がありました。

武将姿の人と会いました。今日は松田康長の命日と言いながら奥に進んでいきました。城跡と標記されている側の道は旧東海道との事で一同が一瞬ですが佇んでみました。

13時50分に沼津の双葉寿司に向けてバスを走らせました。

旧東海道の松並木を見ながら本日の楽しみである昼食の双葉寿司に到着しました。食事の後に通りの店で沼津名物の干物などを買い15時半過ぎに同じ沼津市の興国寺城跡に急ぎました。

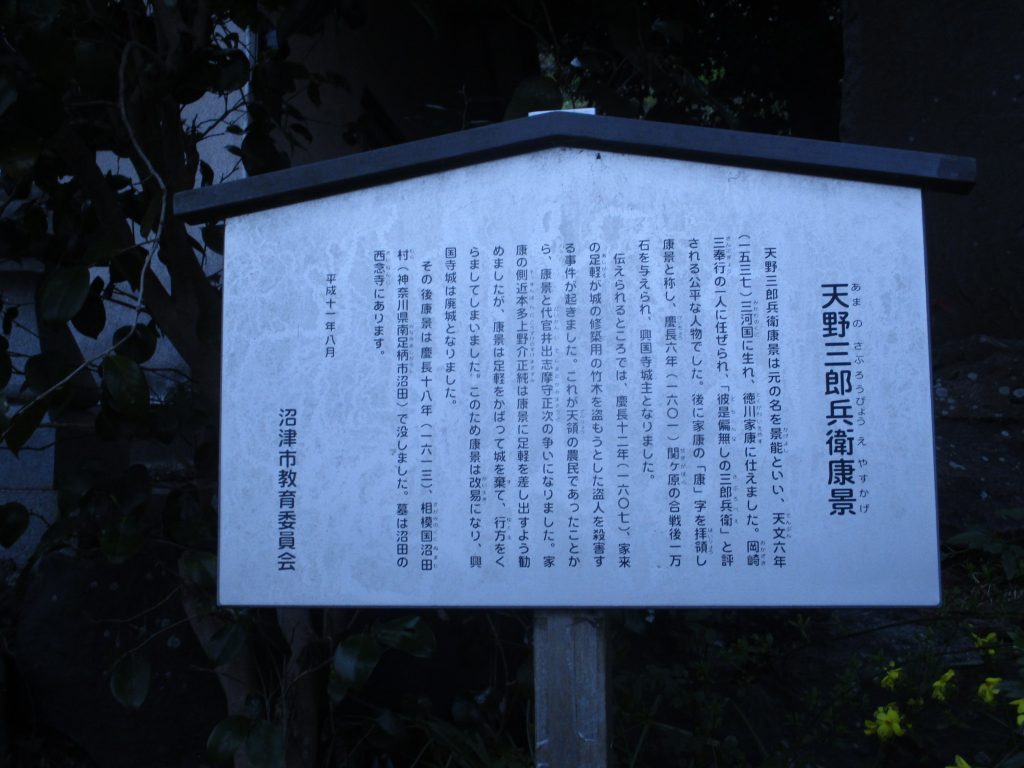

着いたのは16時を過ぎていました。初代の北条早雲の碑がありました。隣には最後の城主の天野康景の碑が建てられていました。穂見神社は安政の大地震による津波と塩害で凶作となり五穀豊穣を願い安政4年(1857)に甲斐国より農業神を勧請しました。

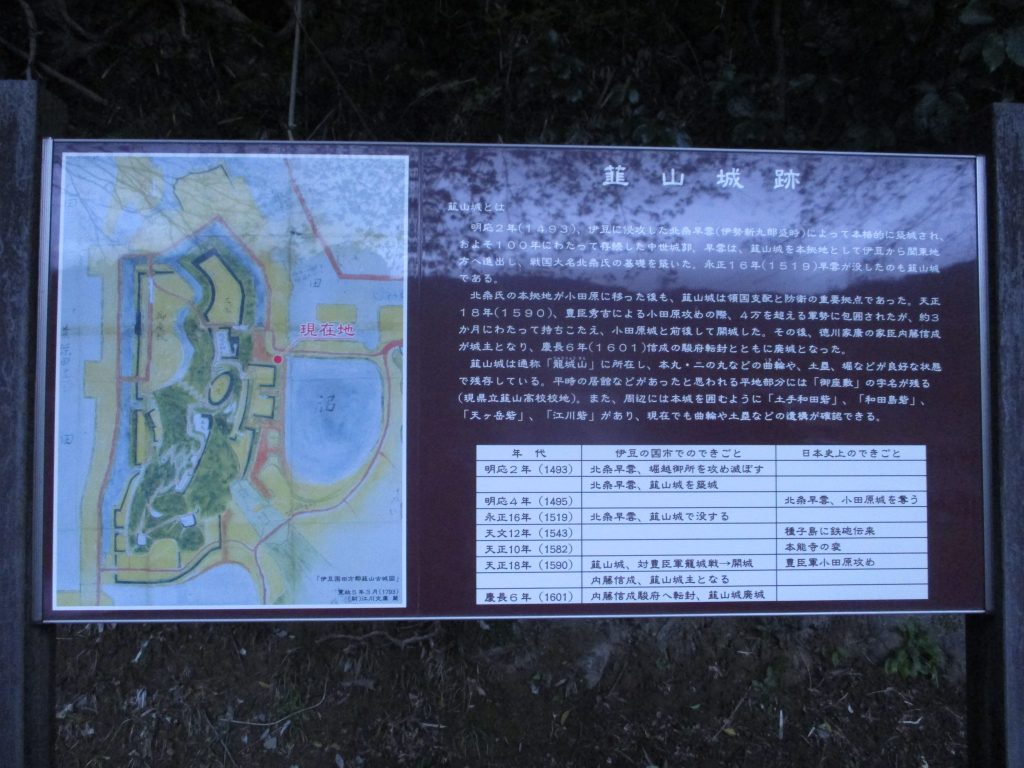

16時半頃から約1時間かけて伊豆の国市の韮山城跡へとバスを走らせました。土曜日の行楽日の為に道路は渋滞していました。江川邸の前でバスを降り平城の韮山城へ歩きました。小田原の合戦では北条氏康の四男である氏規を城主として100日間、防御をしましたが関東諸城の落城を知り家康に降伏しました。本丸と二の丸の間の堀切を見ながら本丸跡の階段を登りました。

バスで三島駅を目指す予定でしたが道路の渋滞から近くの伊豆箱根鉄道の韮山駅から三島駅まで行くことにしました。19時頃に三島駅より家路につきました。今回の旅で後北条氏の大きさを改めて認識しました。一日中、小雨の中での行程で皆様、大変お疲れ様でした。