11月12日(火)と16日(土)の両日で31名の参加者と共に田園都市線駒沢大学前駅を10時に集合しました。

駅のすぐ傍の江戸名所図会にある八幡山宗円寺に入りました。開基が文保元年(1317)に没した北条左近太郎入道成願で北条氏の三鱗の紋が至る所にありました。魚板。魚鼓と呼ばれる物が下げられていました。これは時刻を知らせるもので口に丸いものを咥えている「あぶく」は煩悩珠と呼ばれ木槌で叩き煩悩を吐き出させるという意味があるのです。そして門前には「小学校発祥之地」の石柱が立っていましたが元はここも寺子屋があったのでしようと講師が話しました。

世田谷区上馬から野沢へと歩いていくと10分位で龍雲寺に着きました。元禄12年(1699)頃には野沢村が発展するとともに寺が必要となり名主の田中七万兵衛らが節外大和尚を招き開いたとの事です。大沢山とある立派な山門を潜り梵鐘や道標・地蔵・境内社を拝見しました。

6~7分位で本日のメインの一つである観音寺へと真直ぐに歩きました。11時頃に山門を潜ると立派な仁王門が見え左手には移築した旧小田原代官屋敷があり私たちは驚きと共に眺めました。さて、この観音寺の歴史は浅く開山は太田睦賢和尚が私財を投じて昭和25年に創建しました。三代目の住職が仏像の説明をして下さり御先祖の供養、特に墓の供養の仕方を教えてくださいました。聖観音と共に日光、月光菩薩(天平時代との伝)も拝見し阿弥陀堂の羅漢様にもお参りさせてもらいました。池の中には夢違観音(法隆寺の観音の拡大模写)も眺めました。

そしてこちらの本堂の隣にあるのが特攻観音堂です。左側には世界平和の礎の碑があり、これは吉田茂の書によるものです。海軍6418柱、陸軍2244柱が祀られています。皆で冥福を祈りました。最後にご住職と記念撮影をして長い時間、お邪魔をしたお礼を申し上げました。

12時を少し過ぎたころ蛇崩川緑道を通り10分位で馬繋神社に着きました。

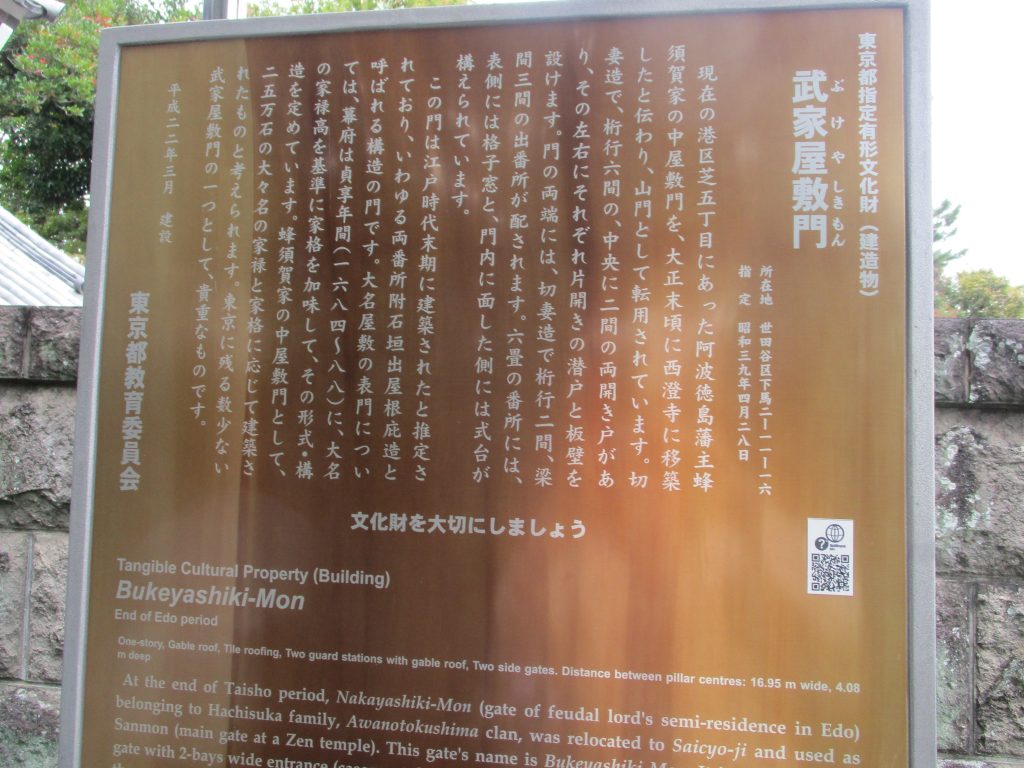

12時25分頃に立派な門が見えてきました。西澄寺の山門は阿波徳島藩主蜂須賀家の中屋敷門を大正末期に西澄寺に移築し山門として転用しました。鬼瓦には蜂須賀家の家紋である卍が付いています。薬師堂にお参り高野山から移植した古木の高野槙を見上げました。色付いた銀杏の木の奥には移築した西園寺家の書院の美しい屋根が見えました。

池尻大橋までバスで移動しました。13時頃やっと昼食です。ボリユウームのある中華のお店に入りました。

目黒川の源流を見ながら午後のスタートを切りました。

13時45分頃に上目黒氷川神社に入りました。天保13年(1842)の創建で旧目黒村の鎮守です。大山街道の道標がありました。富士浅間神社もありました。大橋JCT近くの246の陸橋をエレベータで上がり道路の向こう側に行き菅刈公園に行きました。西郷従道別邸跡がありました。明治天皇行幸碑も立っています。建物は犬山の明治村に移築されました、講師も筆者も犬山の近くに住んでいた頃に何度を西郷邸を見学しました。

庭を見学し10分位で北野神社に入りました。元禄年間に土の中から菅原道真公の像が発見され祀られましたが明治13年に現在地に移しました。狐の彫刻の水盤が苔むしていて古さを感じました。

15時少し前に解散することができました。東急東横線中目黒駅より上り下りに分かれて帰路に付きました。11月30日、12月1日の「太平記の故郷を巡る」の旅の要点の話を受けた人も電車に乗りました。皆さまお疲れ様でした。