10月8日は小雨の中、12日は少し暑い秋晴れの中、上野毛駅を10時に出発しました。

上野毛通りを進み10時20分頃、真言宗覚願寺に入りました。 立派な門前の馬頭観音や庚申塔を見て本堂へ進みました。 本尊は大日如来で弘法大師と興教大師も祀られています。

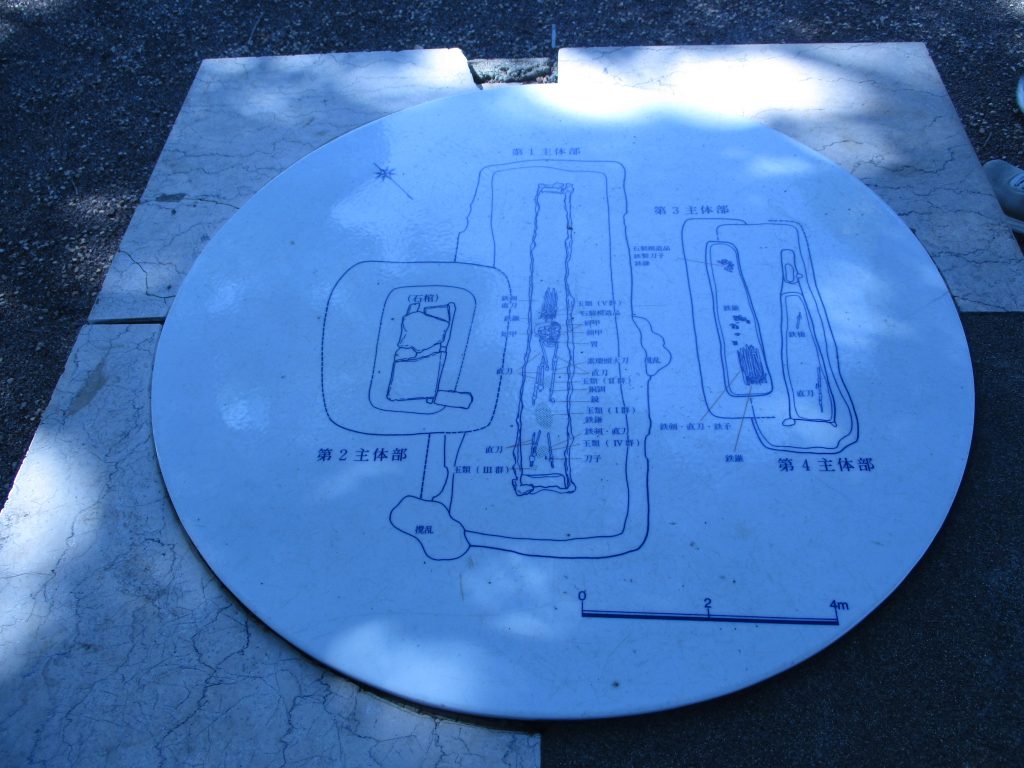

南東に20分位、進むと本日のメインの一つである野毛大塚古墳に着きました。 古墳時代中期の帆立貝式前方後円噴で高さ約9メートル全長約85メートル位で頂上に上がり埋葬施設の図や説明を見ました。 多量の副葬品は東京国立博物館に収蔵されているとの事です。

6~7分で六所神社に入りました。 元和年間(1615~23)の創建で古くから上野毛集落の鎮守です。 鳥居、狛犬、稲荷神社、水神社を拝見しました。 一の鳥居は昭和12年に谷戸庚申講が寄進したものとあります。

直ぐの11時10分頃に六郷用水があり川に架かる橋の上につきました。

現在、丸子川ですが慶長2年(1597)に約15年の歳月を掛けて小泉次太夫が完成させました。 小泉次太夫は今川義元の家臣でしたが今川が滅びると土木事業に長けていたので家康の用水奉行として仕えました。

3分位で真言宗の善養寺に着き通称は榧寺と呼ばれています。 中央に大榧の樹がそびえています。 樹齢約700年から800年以上で高さ約18メートルで沢蟹が恩返しに榧の実を差出しそれを植えると大榧になったとの事です。 和尚がインドや韓国から石像を購入し庭のいたる処に展示してあり参拝者を楽しませてくれています。

中でも大観喜天像は日本在住のインド人が信仰するガネーシヤで足元にはシバリン(シバ神の化身)となっていて私たちも注目して拝見しました。 しばらく楽しんで次ぎに進みました。

11時44分頃、等々力渓谷公園に入りました。 昭和36年に住宅会社の社長により造られました。 書院と庭は造園家の飯田十基の作庭です。 縁側でお茶を頂きながら木々の庭を眺めました。

美しい冠木門を出るとそこはもう等々力渓谷です。 来年まで工事中で一部のみ楽しみました。 用賀に源を発する矢沢川の渓谷です。 すぐの右手に稚児大師堂、すこし進むと不動滝は二本の龍の口から滝の水が落ちていて左手には不動堂がありました。

石段を登り切ると真言宗明王院があり等々力不動堂とされています。 鰐口を鳴らしお詣りをしました。 見晴台に登り渓谷の空を眺めて昼食へと急ぎました。

定食屋は人気で混んでいましたが少し待って頂いたのはとてもボリユームがありました。

午後は真言宗智山派の満願寺を訪ねました。 山門の額は細井広沢の書です。 地蔵堂には一言地蔵と呼ばれる立派なお地蔵様がいらっしゃいました。 一言お願いをしましたが叶えられるかどうか・・・。 石仏群を通り進みました。 細井広沢は江戸中期の書家・儒学者・兵学・歌道・天文・算学等の博学をもって柳沢吉保に仕えました。 赤穂浪士の討ち入りの口述書の助言をしたとは驚きでした。 細井一族の墓域を見ました。 美しい大塔が間から見えました平成2年の建築で多宝塔です。

途中、庚申塔を見て進むと2~3分で玉川神社に着きました。 御神木の徳利楠は高さ約18メートルで都内第五位との事です。こちらは吉良頼康が文亀年間(1501~3)に熊野神社を勧請し明治41年に 天祖、諏訪、御嶽神社を合祀しました。

根張りの椎の木の根の張りが珍しく我々は目を見張りました。 椎の実(小さなどんぐり)がパラパラ降ってきました。

獅子山を眺めた後、等々力駅に向いました。 14時30分より少し前の解散となりました。皆さまお疲れ様でした。