9月23日(火)、27日(土)の2日間、まだ残暑の中を巡りました。

川崎大師駅南口10時に集合して、まず駅を出て右手に京浜急行発祥の記念碑を見ました。可愛らしい電車のモニュメントが目立っています。

明治32年に六郷橋から川崎大師まで開通しました。日本でなんと3番目というのですから驚きました。1番が京都電鉄、2番が名古屋電鉄です。

信号を渡ると右手に若宮八幡宮がありました。旧大師河原の総鎮守で川崎大師の鎮守社です。

境内社として金山神社が目立っていました。社殿が正八角形の高さ8メートルの吹き抜けで内部はフィゴと炉を設置し金床を埋め込み鍛冶場を再現しているとのことです。

金山と金魔羅の読みが似ている事から御神体が金属製の男根という点が珍しく昭和52年、観光用に作った祭りの参加者には外国人が多いそうです。

大師河原酒合戦350年記念碑や酒器を楽しく見て、次へと進みました。

川崎大師表参道厄除け門という赤い門を潜りました。右に曲がると咳止め飴などの店がずらりと並んでいました。まずは久寿餅の住吉屋で買い物をしました、ずっしりと重い2~3人用900円を二箱、皆さまもそれぞれ買い求めていました。

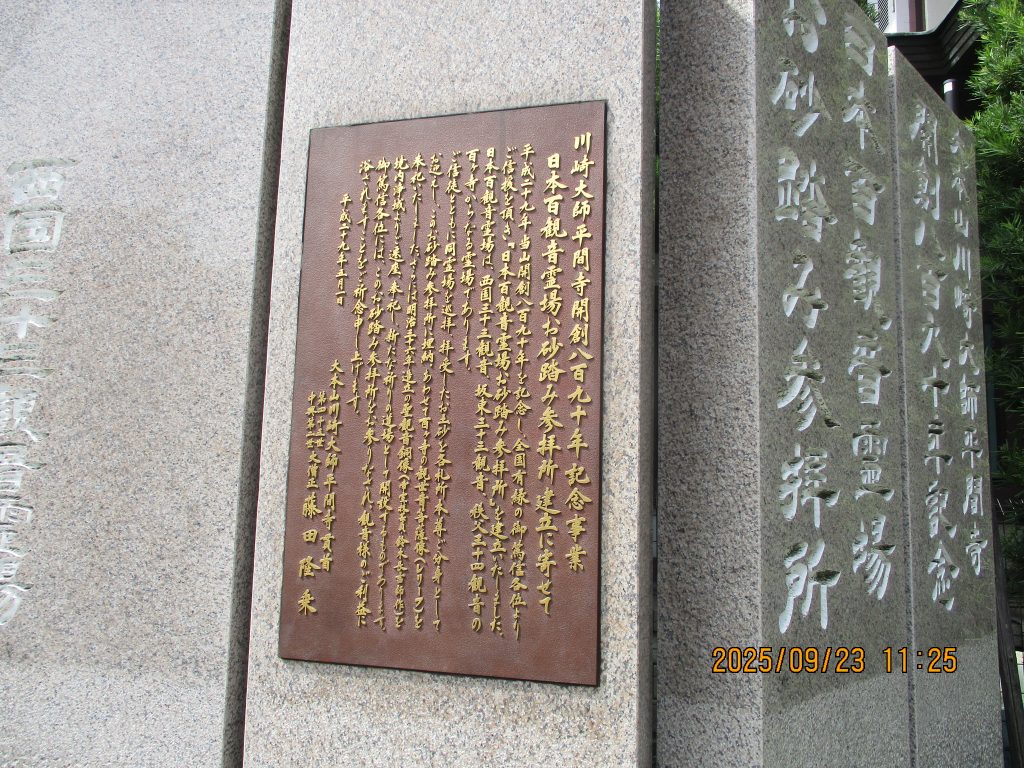

いよいよ川崎大師こと、金剛山金乗院平間寺の大山門を潜りました。平安時代の大治3年(1128)に平間兼乗という漁師が弘法大師像を得て一宇を建立し安置したのが始まりで高野山の僧である尊賢が立ち寄り平間寺としました。

正月の初詣は一番が明治神宮、二番が成田山新勝寺、三番がここ川崎大師という事です。右手の聖徳太子堂は平成26年に建築されました。大本堂は昭和39年の再建です。戦災で一つのお堂を除いてすべて焼失しましたので、すべての建物が新しく堂々としています

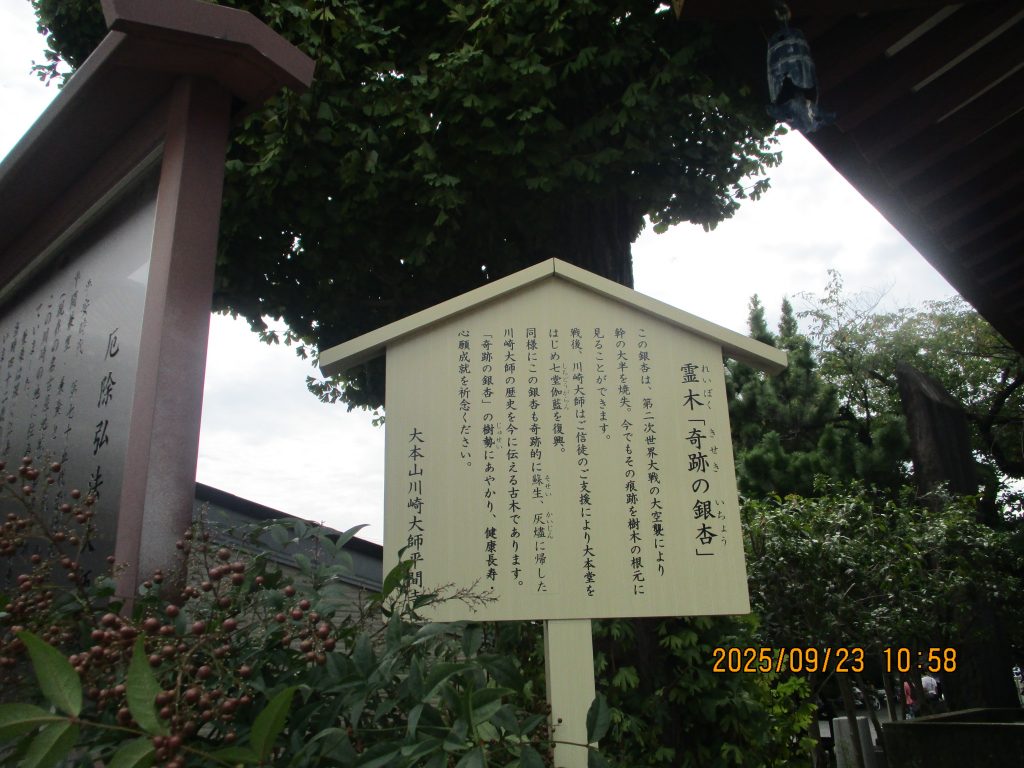

次の私たちが眺めたのは奇跡の銀杏でした。経蔵の傍の銀杏は先の戦争で幹の大部分が焼失しましたが復活しました。この奇跡の銀杏の樹勢にあやかり健康長寿、心願成就を祈念するのです。

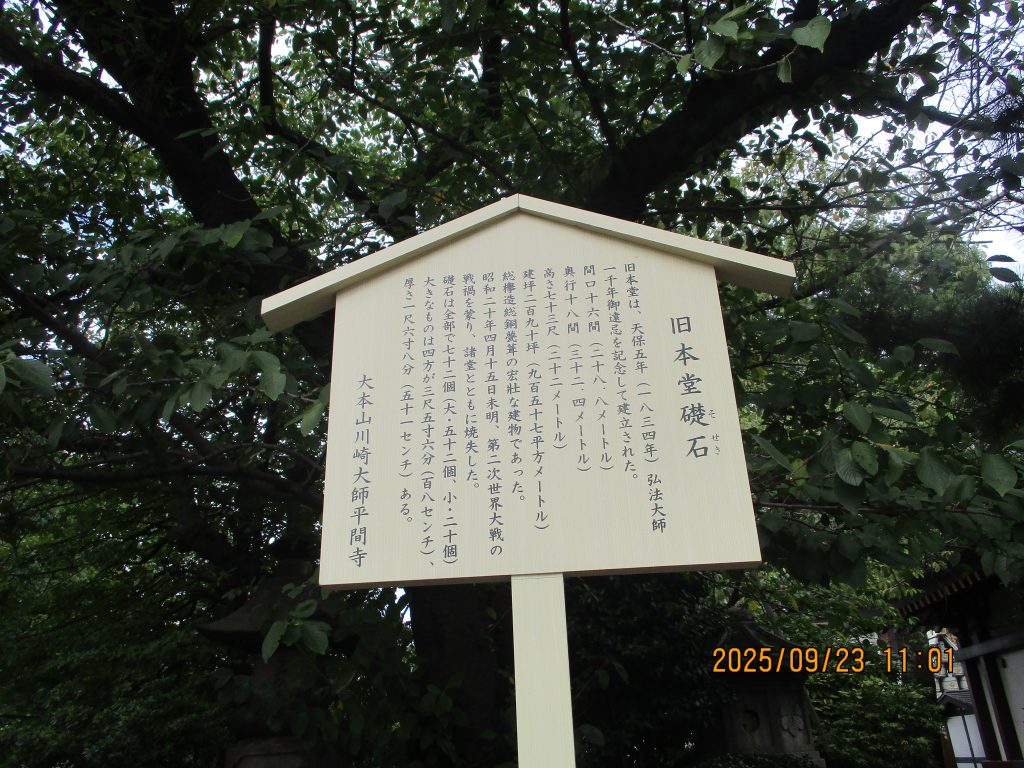

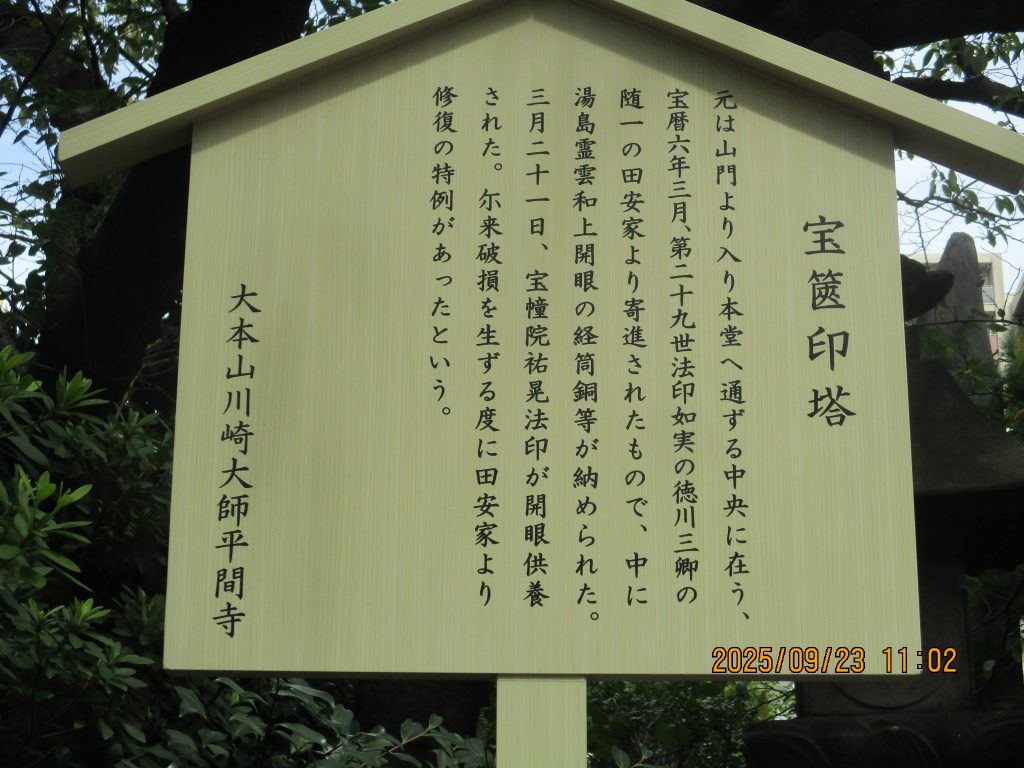

旧本堂の礎石や田安家より宝暦6年(1756)に寄進された宝篋印塔がありました。

福徳稲荷堂は昭和20年4月15日の戦災を免れた唯一の堂でどうして焼失しなかったか疑問を抱きながらお狐さまのお力が働いていたのだろうかと眺めました

いろは歌頌徳碑があります。作者は弘法大師という説があるので建てられていて学僧から民衆にまで広がりました。

人生劇場など古賀メロデイーと云われた古賀政男の胸像があります。

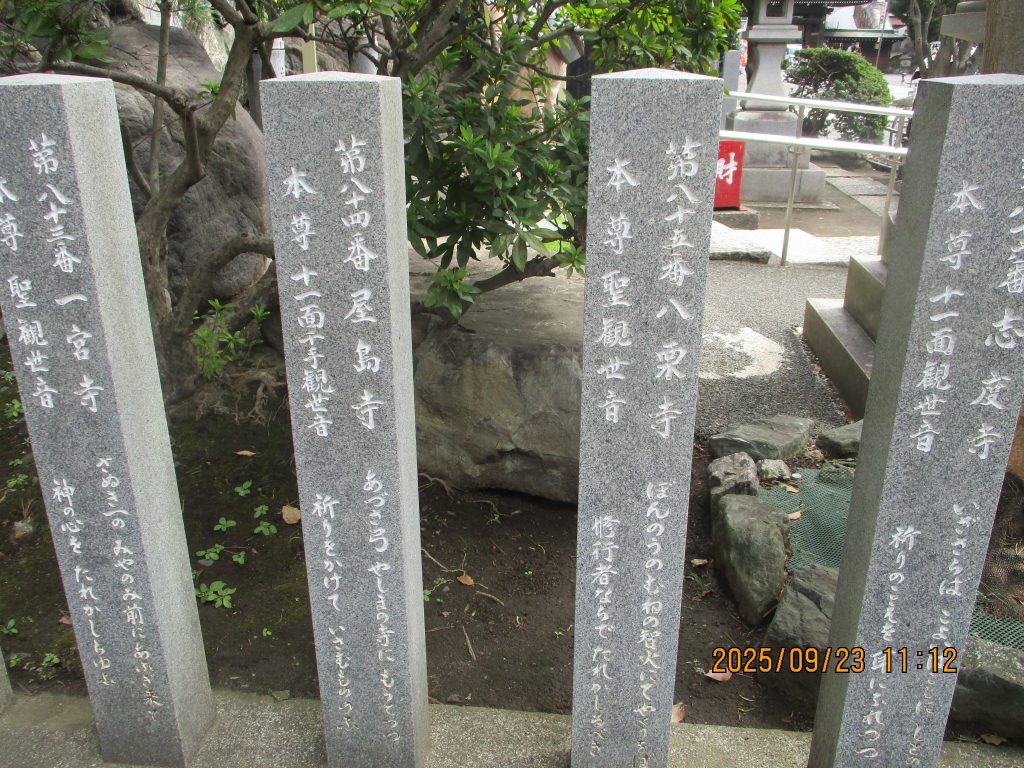

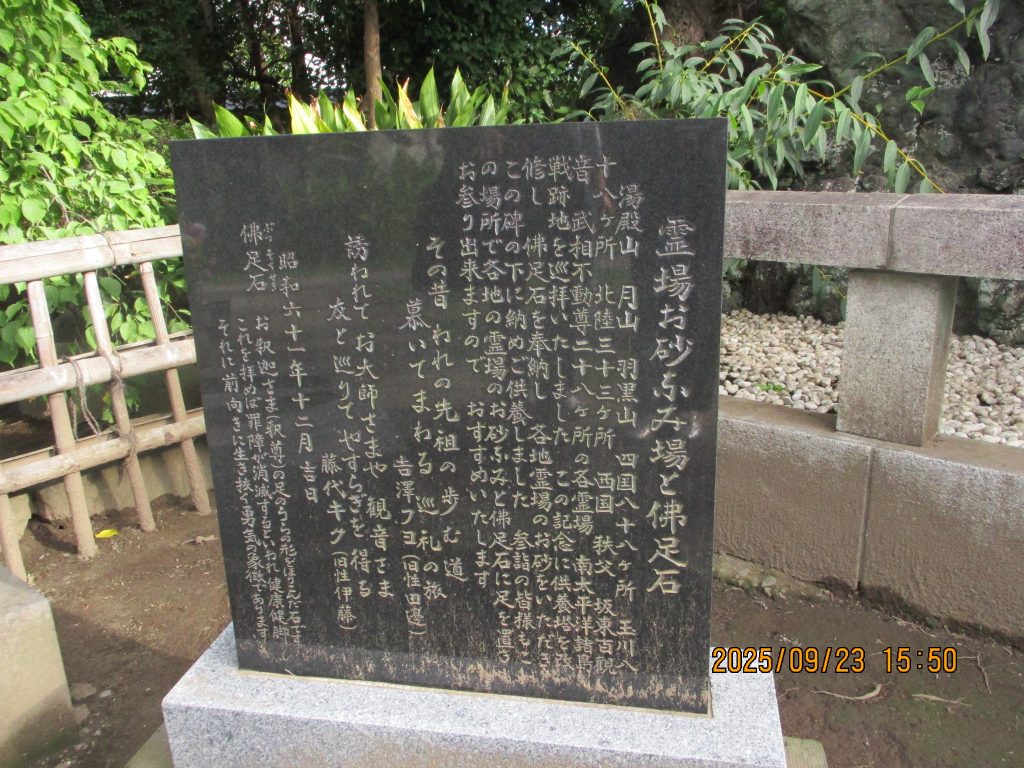

遍路大師像を見て四国八十八ケ所の砂が埋められている場所を巡りました。

力石や北の湖敏満の像があり第55代横綱は平間寺の檀家で篤い信仰を寄せていたとの事です。

八角は最も円に近い建造物で包容力完全性を象徴しています。八角五重塔は昭和59年に建立されました。

鐘楼堂がありました。鐘は不動門と共に福島県の旧家から昭和23年に譲り受けた物で寛政7年(1795)に改鋳されたものです。除夜の鐘や6月10日の時の鐘、8月6日・9日の原爆忌、8月15日の敗戦の日に鐘は打たれます。

芭蕉句碑の「ちちははの しきりに恋し 雉の声」は芭蕉が高野山に詣でた際の句です。

赤い「やすらぎ橋」を渡ると金色ピカピカの降魔成道釈迦如来像がありました。釈迦は菩提樹の下で禅定(瞑想)に入ると種々の悪魔が現れて誘惑、脅迫して妨害しましたが成道を開く(悟りを開く)この時左手を膝の上に置き右手を伸ばして大地を指しました。この時のお姿です。胎内にはインドから贈られた仏舎利が納めれれているとの事です。

日本百観音霊場を巡りました。西国・坂東・秩父で百ケ寺観音菩薩のレリーフがあります。

最後に白いインド風建築の薬師殿に入りました。平成20年の建立で「なで薬師」があり御利益を信じ撫でさせてただきました。

15分位歩き石観音堂に着きました。庭には地元の漁師が亀2匹の力を借りて海から引き揚げたと云われる霊亀石が手洗い石として置かれています

一定の時間の内に数多くの句を詠む事を記念した梅動独吟万句詠草塚がありました。

すぐ傍にこちらも江戸名所図会にある厳島・八海山神社に着きました。赤い鳥居が厳島神社で白い鳥居が八海山神社です。

12時を少し過ぎてからバスに乗り川崎宿交流館の近くに移動し昼食を取りました。

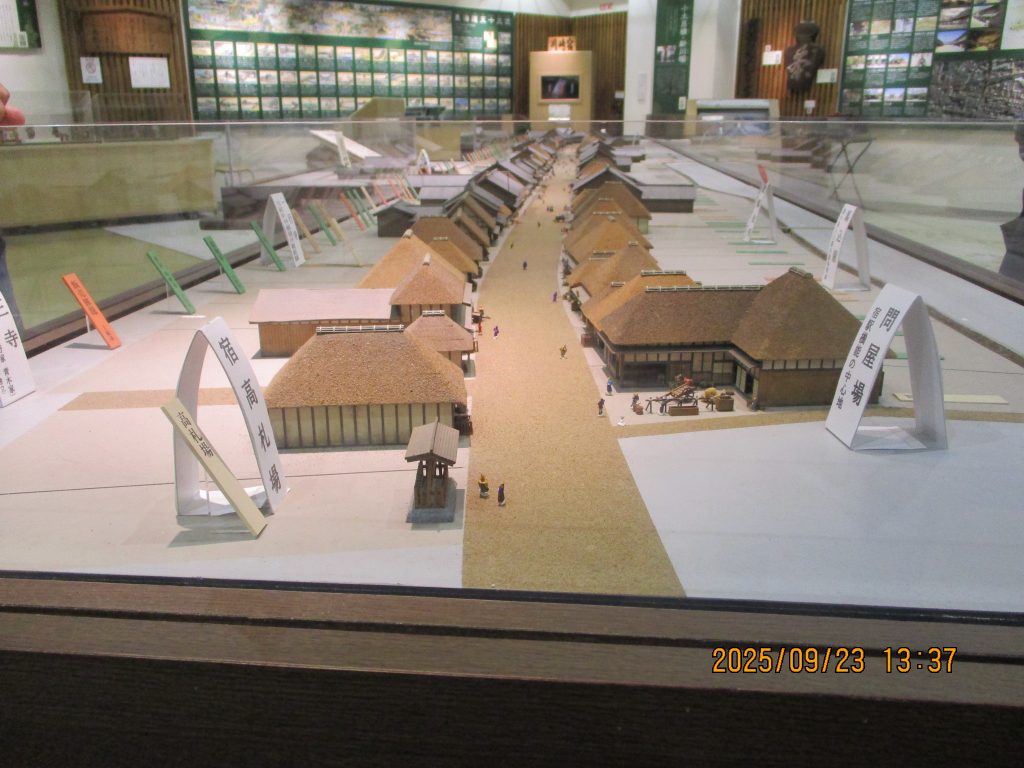

1時半頃に川崎宿交流館2Fに集まりました。展示室の宿場のジオラマが実に細かく造られて一番奥が多摩川の六郷の渡しとなっていました。

交流館から少し戻り曹洞宗宗三寺に入りました。鎌倉時代に領主の佐々木泰綱が開き戦国時代には間宮氏がこの寺を中興しました

両氏の供養塔があり紋は四ツ目結いです。墓地を進むと奥に平成の三四郎こと古賀稔彦さんの墓がありました。バルセロナ・アトランタ・オリンピックの柔道金メダリストで令和3年に53歳で死去しました

奥の隅には飯盛女供養塔もありました。

波多野家と青木家の墓石の頭部中央に謎の文字と云われる烏八臼(ウハッキョウ)字が彫られています。鷁は船首に付ける鳥で死出の船出を表すとの説があります

2時過ぎに浄土宗一行寺の前を通りました。ここは閻魔大王が祀られているので閻魔寺と呼ばれました。

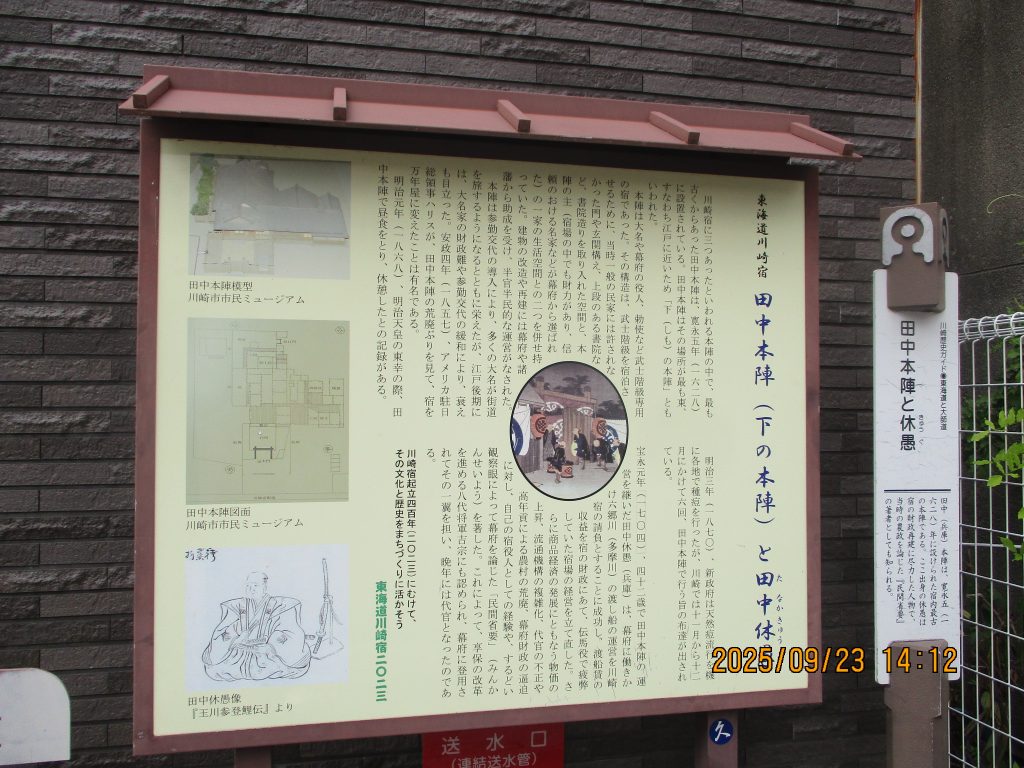

10分位進むと川崎宿本陣の田中本陣説明板がマンションの隅にあるだけでした。

2時半過ぎに真言宗真福寺に着きました。守護仏は行基作と伝わる薬師如来で眼病や多くの病気に効能があると信仰されていました。寛政5年(1665)の庚申塔は古いですがしっかりしたお顔が印象的でした

直ぐに稲毛神社に入りました。平安時代の河崎庄の鎮守です。鎌倉時代に佐々木四郎高綱が頼朝の命を受け社殿を造営したとの事です

樹齢約1000年の大銀杏は神木で十二支巡りが出来ます。天地睨みの狛犬はとてもいかめしく怖い顔でした。右は上半身、下は下半身の願いをするとの事です。

赤い大鳥居の台座には川崎宿の有力な旅籠の名が刻まれています。

芭蕉句碑がここにもありました。江戸を発し伊賀上野に帰郷する時に詠んだ句です。「秋十とで却って江戸を指す故郷」。10年も江戸に住んでいると故郷のように思えるという意味です。

大正14年に架けられた六郷大橋の親柱があり多摩川と六郷橋の事が分かりました。

3時台は旧東海道を歩きました。佐藤惣之助碑がありました。川崎尋常小学校出身でコロンビア専属の作詞家で「赤城の子守歌』「六甲降ろし」「赤に背広」など多くの作品があります。小学校後輩に坂本九がいます

小土呂橋跡が舗道に残されています。川崎周辺の水田改良の為に慶安3年(1650)に関東郡代の伊奈忠治が普請奉行となり新川堀用水を掘削しました。現在は暗渠となっていますが大正時代の親柱が残っています。

3時過ぎに浄土宗教安寺に入りました。こちらの梵鐘は空襲などを知らせるものでサイレンが破壊された時の備えとして金属供出を免れた江戸時代の鐘です。

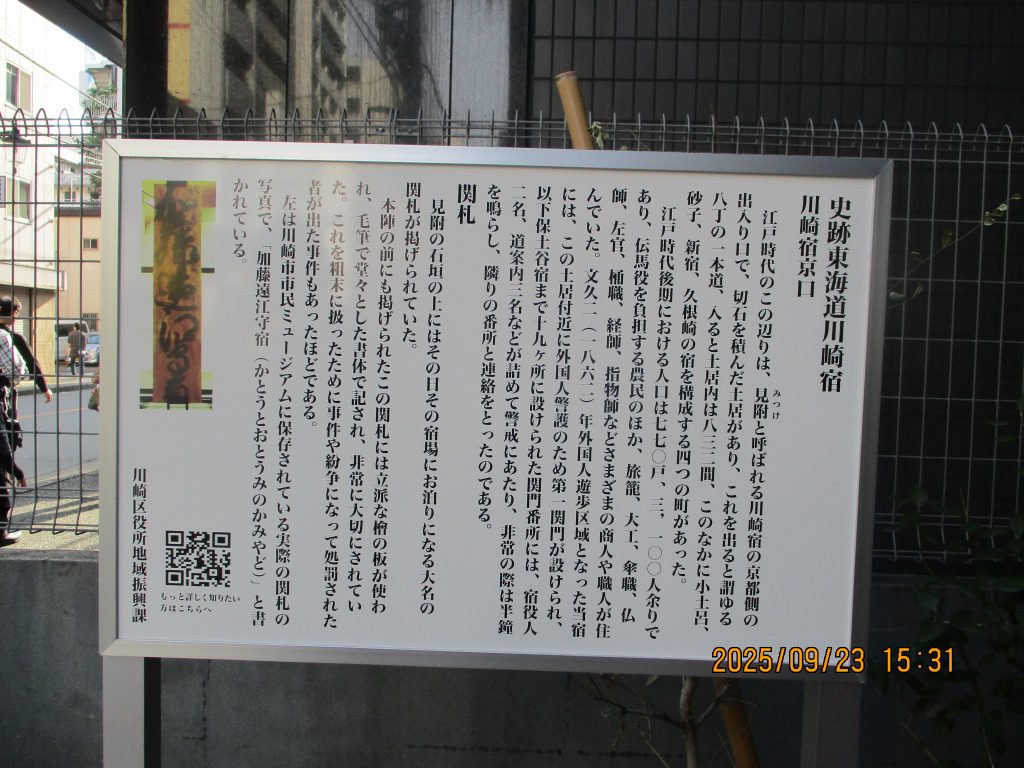

東海道川崎宿の西の京口に3時半頃に着きました。

バスで成就院前で下車し真言宗明王山無動寺成就院は鎌倉中期の高野山の僧である明弁が創建しました、新田義貞の夢枕に二童子が現れ「椿樹郡亘田の里に安置している不動を崇るべし」と云われお詣りをすると北条高時を滅ぼす事が出来ました。

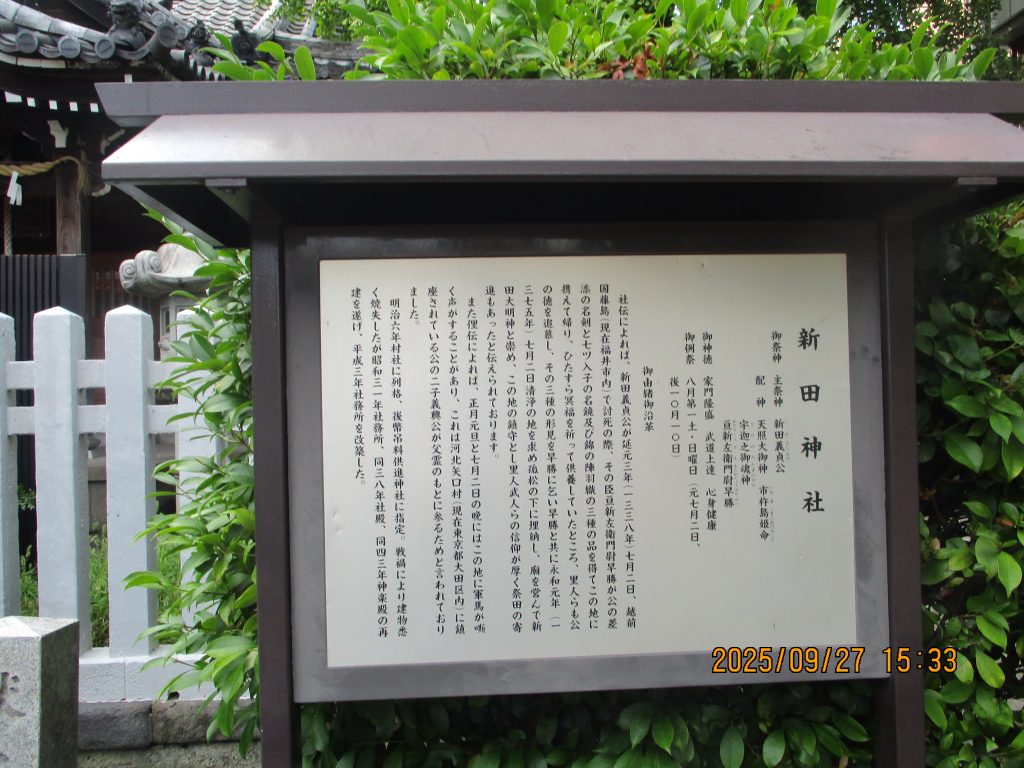

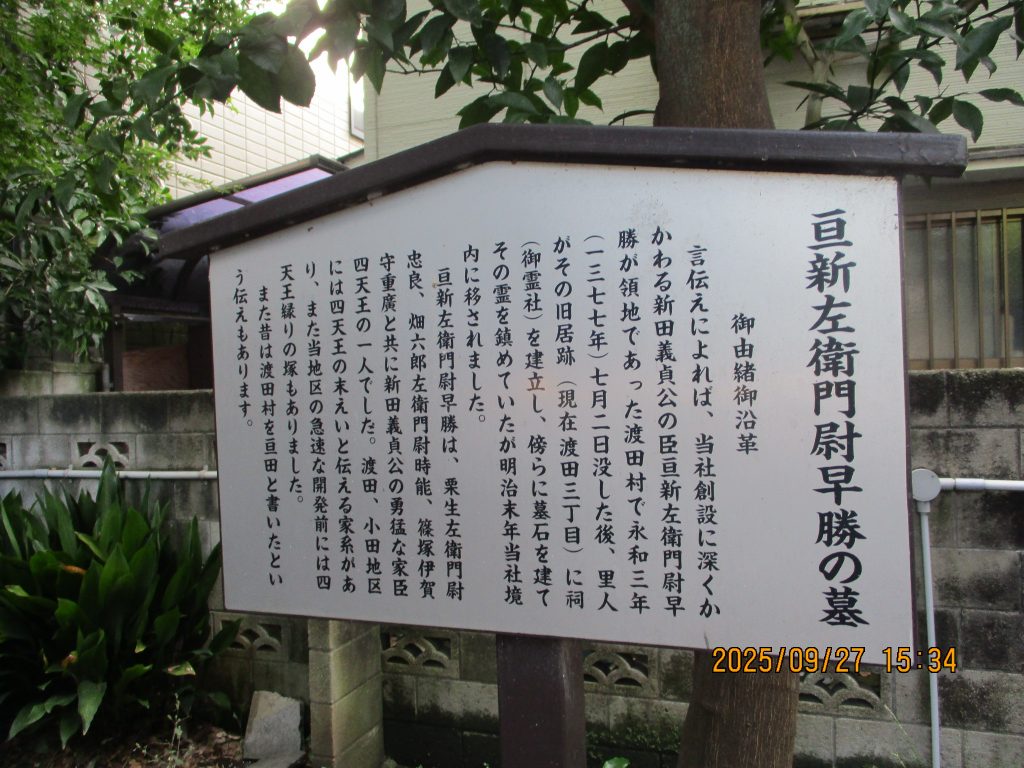

すぐ傍には新田神社がありました。新田義貞が越前国藤島で討ち死にした時に家臣の亘新左衛門早勝が遺品の剣や陣羽織を持ち帰り一本松の下に埋葬し新田大明神とし村内の鎮守として創建したと云われ昔の忠臣に感動を覚えました

川崎小学校前からバスに乗り川崎駅で降りました。

坂本九の笑顔の碑がありました。プロフィルを見ると「上を向いて歩こう」が聞こえてくるようです。1985年8月12日の飛行機事故で亡くなった日が思い出されます。

本日は予定より遅くなりましたが皆さま、最後まで頑張られました。お疲れさまでした。

大詩